Что делать при подозрении на вывих или подвывих голеностопа?

Действуйте спокойно и последовательно — это помогает снизить боль и отёк до осмотра специалиста. При травме стопу лучше сразу разгрузить: остановить нагрузку, присесть или лечь, зафиксировать голеностоп в удобном положении и приложить холод через ткань на 10–15 минут с перерывами, чтобы уменьшить отёк и дискомфорт.

- Ограничить опору и ходьбу, по возможности использовать поддержку или костыли до оценки врачом.

- Иммобилизовать голеностоп эластичным бинтом или мягким ортезом в физиологичном положении, не перетягивая.

- Приподнять конечность выше уровня сердца в покое для уменьшения отёка.

- Не пытаться вправлять сустав самостоятельно — это повышает риск дополнительных повреждений мягких тканей и сосудисто-нервного пучка.

- Не продолжать тренировку «через боль» и не выполнять прогрев/горячие ванны в первые сутки — это усиливает отёк.

- Не игнорировать невозможность наступить на ногу — это может быть признаком перелома и требует очной оценки.

Клинические правила Оттавы помогают решить, когда нужны рентген‑снимки: при болях в зонах лодыжек или стопы и невозможности пройти 4 шага вероятность перелома возрастает; чувствительность близка к 100%, что безопасно для исключения перелома и уменьшает число ненужных снимков примерно на 40% [UDD II–III].

Какие симптомы требуют срочного вызова 103 или 112?

Есть признаки угрозы — лучше не терять времени. Срочно звонить 103/112 при выраженной деформации сустава или стопы, резкой нарастающей боли, невозможности сделать даже несколько шагов, бледности или онемении пальцев (подозрение на нарушение кровотока/нервной проводимости), ране с кровотечением или подозрении на открытое повреждение.

- Видимое смещение, нестабильность сустава, «пружинящее» положение стопы — возможный вывих/перелом‑вывих, нужна немедленная помощь.

- Невозможность перенести вес тела и пройти 4 шага — значимый критерий тяжёлого повреждения по правилам Оттавы.

- Холодные или синюшные пальцы, нарушенная чувствительность — риск сосудисто‑нервной компрессии.

- Лихорадка после травмы, усиливающийся отёк и боль, подозрение на инфекцию при ране — показание к экстренной оценке.

Правила Оттавы показали чувствительность около 100% для выявления переломов; признак «не может пройти 4 шага» — один из самых «чувствительных» критериев для решения о рентгенографии [UDD II].

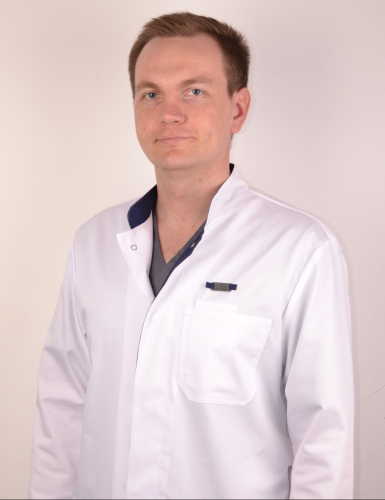

Как подолог проводит первичную диагностику?

Цель первичного визита — понять, есть ли признаки перелома/вывиха и какие структуры повреждены. Специалист собирает анамнез травмы (механизм, звук «щелчка», немедленный отёк), оценивает ходьбу и опору, пальпирует зоны боли по латеральной и медиальной лодыжке, основание V плюсневой кости и ладьевидную кость — эти точки соответствуют критериям для решения о рентгене по правилам Оттавы.

Проводятся функциональные пробы на стабильность связок: передний выдвижной тест (оценка передней таранно‑малоберцовой связки) и тест наклона таранной кости для кальканео‑фибулярной связки; в первые 48 часов они могут быть малоспецифичны из‑за боли, поэтому контрольное обследование через 3–5 дней повышает точность. В отложенной оценке чувствительность переднего выдвижного теста описана до 96%, специфичность до 84% [UDD II].

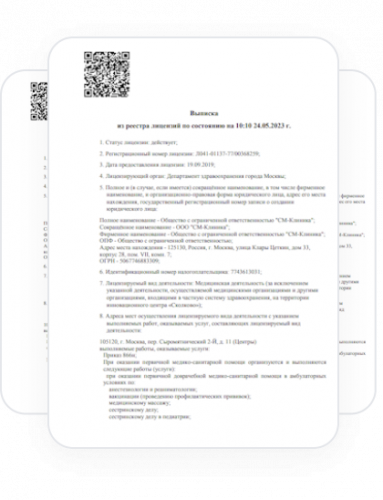

При положительных критериях Оттавы направляют на рентгенографию, так как алгоритм обладает высокой чувствительностью и отрицательной прогностической ценностью для исключения перелома. Если подозревается сложное повреждение связок/хряща, обсуждается УЗИ или МРТ по направлению травматолога‑ортопеда; телемедицина допустима лишь для сортировки, решения о лечении принимаются очно. При отсутствии экстренности можно записаться на консультацию подолога для маршрутизации и плана восстановления.

Почему правила Оттавы важны на первичном приёме?

Их применение снижает долю «лишних» рентгенограмм примерно на 40% при сохранении безопасности за счёт чувствительности, близкой к 100%, что уменьшает лучевую нагрузку и расходы без пропуска переломов [UDD II–III].

Что означает точность диагностических тестов?

Точность теста — это про вероятность «угадать» верно. В медицине используют два ключевых показателя: чувствительность, доля верно выявленных случаев при наличии повреждения, и специфичность, доля верно исключённых случаев при его отсутствии. Высокая чувствительность полезна для «отсевa» опасных состояний, высокая специфичность — чтобы не лечить лишнее. В практике голеностопа клинические правила и физикальные пробы комбинируют, чтобы повысить суммарную диагностическую ценность.

Правила Оттавы применяют для решения о рентгенографии: при боли в ключевых зонах и невозможности пройти 4 шага риск перелома высок, тест считается очень чувствительным, поэтому безопасен для исключения перелома. Функциональные пробы, такие как передний выдвижной тест, лучше выявляют нестабильность передней таранно‑малоберцовой связки, их информативность растёт по мере убывания боли и отёка. Инструментальные методы уточняют картину: рентген исключает переломы, УЗИ оценивает связки и сухожилия, МРТ показывает мягкие ткани и хрящ.

| Метод | Что показывает | Чувствительность/специфичность | Когда применяют |

|---|---|---|---|

| Правила Оттавы | Показания к рентгену | Очень высокая чувствительность, высокая ОПЦ | Острые травмы для решения о снимках |

| Передний выдвижной тест | Нестабильность ПТМС | Выше в подострый период | Подозрение на латеральное повреждение связок |

| Рентген | Переломы, смещения | Хорош для кости, ограничен для мягких тканей | Исключение переломов |

| МРТ | Связки, хрящ, отёк костного мозга | Высокая для мягких тканей | Сложные/затяжные случаи |

Вывод: нет «идеального» единственного теста — их сочетают, балансируя раннее исключение перелома и уточнение связочного повреждения.

Когда нужно обращаться к хирургу стопы?

Поводом служат признаки нестабильности или сложного повреждения. Направление к хирургу обосновано при подозрении на вывих или перелом‑вывих, выраженной деформации, повторных «подворачиваниях» с ощущением неустойчивости, сохраняющейся боли и отёке после курса консервативной терапии. Также показания — разрыв нескольких связок, повреждение синдесмоза, подозрение на хрящевое повреждение таранной кости, посттравматическая блокада сустава.

- Экстренно — при деформации, невозможности опоры, признаках сосудисто‑нервной компрессии, открытой ране.

- Планово — при хронической нестабильности, частых рецидивах, неэффективности реабилитации.

- По направлению — при противоречивых результатах УЗИ/МРТ, сомнении в целостности синдесмоза или дельтовидной связки.

Хирург оценивает необходимость репозиции, стабилизации, артроскопии или пластики связок. Для маршрутизации в неэкстренной ситуации подойдёт очная запись на консультацию ортопеда или профильного травматолога‑ортопеда; окончательное решение о вмешательстве принимается после очного осмотра и визуализации.

Как различаются вывих и подвывих по проявлениям?

Главное отличие — степень смещения и стабильность сустава. Вывих — стойкое неправильное положение суставных поверхностей с выраженной деформацией, резкой болью, невозможностью опоры, часто с нарушением кровотока или чувствительности. Подвывих — частичное смещение, деформация менее заметна, боль и отёк выражены по‑разному, опора иногда возможна, но ощущается нестабильность, «уход» стопы.

- Деформация

- При вывихе — явная; при подвывихе — умеренная или «уходит» после покоя.

- Функция

- При вывихе — опора невозможна; при подвывихе — ограничена, часто «подворачивание» при попытке ходьбы.

- Нейрососудистые признаки

- Чаще при вывихе: онемение, похолодание пальцев; при подвывихе — обычно сохранны.

Окончательный диагноз подтверждают визуализацией: рентген выявляет смещение костей и исключает переломы, УЗИ/МРТ помогают оценить связки и внутрисуставные структуры. Самостоятельно отличить состояния сложно: при подозрении на вывих лучше действовать как при неотложной ситуации и организовать очный осмотр без задержек.

Какие осложнения могут развиться после травмы?

Даже «обычное подворачивание» может иметь последствия. Ранние риски — гемартроз (кровь в суставе), компрессия сосудов и нервов, скрытые переломы и переломо‑вывихи, инфицирование при ране. Позже возможны хроническая нестабильность, тендинопатии малоберцовых мышц, импинджмент переднего отдела голеностопа, хондральные повреждения таранной кости и посттравматический остеоартрит. Нередко встречаются ригидность, снижение силы и выносливости, что ограничивает спорт и работу.

- Нейрососудистые осложнения: онемение, похолодание пальцев, слабый пульс — повод для срочной оценки.

- Связочно‑капсульные повреждения: неполное заживление ведёт к «подворачиванию» при ходьбе.

- Костно‑хрящевые поражения: от отёка костного мозга до дефектов хряща с хронической болью.

- Функциональные последствия: хромота, снижения объёма движений, снижение толерантности к нагрузке.

Ранняя иммобилизация в физиологичном положении и исключение перелома снижают риск хронической нестабильности и артроза; затянутая нагрузка и попытки «вправить» сустав повышают частоту осложнений.

Кому чаще всего грозит повторный вывих?

Риск рецидива связан с биомеханикой, нагрузкой и качеством реабилитации. Выше вероятность у людей с исходной хронической нестабильностью латеральных связок, недостаточной проприоцепцией, вальгусной установкой заднего отдела стопы, плоскостопием, у спортсменов прыжковых и контактных дисциплин. Риск повышают преждевременное возвращение к спорту, отказ от ортезирования/стелек и пропуск нейромышечной тренировки.

- Спорт: баскетбол, футбол, бег по пересечённой местности — частые рецидивы при высоких ускорениях.

- Анатомические факторы: гипермобильность, cavus/varus стопа, задний таранный импинджмент.

- Поведенческие факторы: несоблюдение этапов восстановления, отсутствие укрепления малоберцовых мышц.

Снижение риска включает поэтапное возвращение к нагрузкам, тренировки баланса, подбор обуви и опорных средств. Для подбора поддержки в быту и спорте может помочь индивидуальный выбор стелек и ортезов.

Что можно сделать дома безопасно при подозрении на травму?

Первая помощь должна быть щадящей и точной. Цель — уменьшить отёк и боль, защитить сустав до очного осмотра. Используйте простые меры, которые не мешают последующей диагностике, и избегайте действий, способных усугубить повреждение. Если появляются признаки экстренности, не откладывайте вызов помощи.

Что можно:

- Покой и разгрузка: остановить активность, по возможности использовать опору или костыли.

- Холод через ткань на 10–15 минут с перерывами, нога приподнята выше уровня сердца.

- Эластичная фиксация без перетяжки, стопа в нейтральном положении.

Чего не делать:

- Не пытаться самостоятельно вправлять сустав или «щёлкать» стопой.

- Не перегревать место травмы (горячие ванны, бани) и не массировать активно в первые сутки.

- Не продолжать тренировку «через боль» и не выполнять резкие растяжки.

- Не накладывать тугую повязку с онемением/побледнением пальцев.

- Не откладывать очный осмотр при невозможности опоры, выраженной деформации или онемении.

После первичной оценки специалист поможет спланировать реабилитацию и опоры для повседневности; при стабильном состоянии допустима запись на консультацию подолога для маршрутизации и контроля восстановления.

Чего делать не стоит при боли и отеке в голеностопе?

Избегание рискованных действий снижает шанс осложнений. В первые 24–48 часов не стоит усиливать кровоток и механическое раздражение: тепло и агрессивный массаж могут усилить отёк. Опасно пытаться «вправить» сустав самостоятельно или продолжать нагрузку «через боль». Слишком тугая повязка также вредна — она ухудшает кровоснабжение.

- Не греть сустав (ванны, сауна, разогревающие мази в остром периоде).

- Не выполнять силовые упражнения, прыжки и резкие растяжки до очной оценки.

- Не массировать интенсивно и не «разрабатывать» через боль в первые сутки.

- Не накладывать жёсткие «жгутовые» бинты, следите за чувствительностью пальцев.

- Не пытаться вправлять смещённый сустав, не игнорировать деформацию или онемение.

Почему тепло противопоказано вначале?

Тепловые процедуры расширяют сосуды и усиливают приток крови к травмированной зоне, что может усилить отёк и боль. В остром периоде предпочтительнее холод и покой; активный прогрев допустим только по назначению специалиста на этапе восстановления.

Какие методы лечения использует хирург стопы?

Выбор тактики зависит от стабильности сустава и сочетанных повреждений. При стабильных травмах предпочтение отдают консервативной стратегии: иммобилизация, дозированная нагрузка, поэтапная реабилитация. Хирургические варианты рассматривают при вывихах, переломо‑вывихах, разрыве нескольких связок, повреждении синдесмоза, внутрисуставных хрящевых дефектах или хронической нестабильности после неудачной консервативной терапии.

- Закрытая репозиция и иммобилизация — при острых вывихах и переломо‑вывихах с контролем кровообращения.

- Фиксация синдесмоза (винты, кнопочные системы) — при нестабильности межберцового соединения.

- Артроскопия — диагностика и лечение хондральных повреждений, санация импинджмента, удаление свободных тел.

- Пластика латеральных связок (например, модификации Broström) — при хронической латеральной нестабильности.

- Остеосинтез переломов лодыжек — восстановление оси и конгруэнтности сустава для профилактики артроза.

После вмешательства важны контроль отёка, защита швов и постепенная нагрузка по плану врача. Для неэкстренной маршрутизации уместна запись на консультацию травматолога‑ортопеда, где обсудят показания, риски и этапы восстановления. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.

Какие физиопроцедуры назначает врач-реабилитолог?

Физиотерапия — дополнение к защите сустава и лечебной гимнастике. В остром периоде цель — уменьшить отёк и боль, на этапе подостром — восстановить подвижность, силу и контроль. Выбор процедур индивидуален, учитываются сопутствующие заболевания и переносимость. Возврат к нагрузкам строится поэтапно с мониторингом симптомов.

- Криотерапия и лимфодренажные методики — для контроля отёка в начале.

- Магнитотерапия и лазеротерапия — как адъювант для уменьшения боли и стимуляции репарации по назначению врача.

- Электростимуляция мышц‑стабилизаторов — при выраженной ингибиции и атрофии.

- Мобилизации мягких тканей и суставов — в подострой фазе для восстановления объёма движений без боли.

- Нейромышечная тренировка, баланс‑тренинг, пошаговый протокол беговых и прыжковых нагрузок.

Поддерживающими мерами могут быть индивидуальный подбор ортезов и стелек, а также тейпирование для краткосрочной стабилизации; при необходимости возможна запись на кинезиотейпирование или стельки и ортозы как часть плана восстановления. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.

Сколько длится восстановление после вывиха и от чего зависит?

Сроки варьируют от нескольких недель до месяцев. На длительность влияют степень повреждения (частичный разрыв связок, полный разрыв, переломо‑вывих), стабильность сустава, качество иммобилизации и реабилитации, возраст и сопутствующие болезни. В среднем облегчение боли и отёка ожидаемо за 10–14 дней, функциональное восстановление после лёгких повреждений — за 4–6 недель, после тяжёлых — дольше, с постепенным возвратом к спорту по этапам. Возвращение к интенсивным нагрузкам лучше планировать после безболевых тестов на баланс, силу и прыжковые пробы.

- Острый этап: защита сустава, контроль отёка, обучение безопасной нагрузке.

- Подострый этап: восстановление объёма движений, силы мышц‑стабилизаторов, проприоцепции.

- Спортивный этап: беговые и прыжковые протоколы, профилактика рецидивов средствами стабилизации.

Что ускоряет и замедляет сроки?

Ускоряет: ранняя, но дозированная мобилизация, чёткая поэтапная ЛФК, контроль боли и отёка, корректный выбор ортеза.

Замедляет: ранний «перегрев», попытки тренироваться «через боль», пропуск нейромышечной тренировки, неустранённые биомеханические факторы.

Как подходят подологи к профилактике повторных травм?

Фокус — на контроле нагрузки и биомеханики. Подолог оценивает тип стопы, износ обуви, технику шагa/бега, выявляет зоны перегрузки кожи и ногтей как маркеры дисбаланса. На основании осмотра предлагаются индивидуальные меры: корректировка обуви, стельки/ортезы, краткосрочное тейпирование для тренировок, гигиена и защита кожи стоп при повышенной влажности, чтобы снизить скольжение в обуви и риск «подворачивания».

- Обувь и поверхность: выбор кроссовок под покрытие и вид спорта, адекватная фиксация пятки.

- Опоры: индивидуальные стельки и ортезы для стабилизации заднего отдела стопы.

- Краткосрочная стабилизация: спортивное или кинезиотейпирование перед нагрузкой.

- Гигиена и уход: контроль влажности обуви, профилактика мозолей и трещин, регулярный осмотр стоп.

При повторных эпизодах нестабильности подолог координирует маршрут с травматологом‑ортопедом и реабилитологом, чтобы объединить опоры, тренировку баланса и план возвращения к активности. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.

Стоимость и время восстановления: на что ориентироваться в Москве?

Итог зависит от тяжести травмы и объёма помощи. Время восстановления — от 4–6 недель при лёгких повреждениях до нескольких месяцев при вывихах/переломо‑вывихах или хронической нестабильности. На итоговую стоимость влияют консультации профильных специалистов, диагностика (рентген/МРТ), ортезы/стельки, курс ЛФК и физиопроцедур, а при показаниях — хирургия и послеоперационная реабилитация.

| Сценарий | Ориентир по времени | Что обычно включает | Где начать |

|---|---|---|---|

| Лёгкая нестабильность без перелома | 4–6 недель | Очная консультация, базовая иммобилизация, ЛФК, контрольные визиты | консультация подолога |

| Средняя/тяжёлая травма связок | 6–12 недель | Иммобилизация, ортез/стельки, поэтапная реабилитация, контроль визуализацией | консультация ортопеда |

| Вывих или переломо‑вывих | 3–6 месяцев | Репозиция/операция при показаниях, ортезирование, длительная ЛФК и физиотерапия | травматолог‑ортопед |

Дополнительно могут потребоваться курсы физиолечения в зависимости от переносимости и задач этапа; при подборе разгрузки и краткосрочной стабилизации помогают стельки и ортезы и кинезиотейпирование. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.

Совет эксперта: как сохранить подвижность и снизить риск рецидива?

Стратегия «меньше, но регулярно» работает лучше, чем редкие интенсивные тренировки. Сначала восстановите безболезненный объём движений, затем укрепляйте мышцы‑стабилизаторы и тренируйте баланс: стойка на одной ноге, медленные перекаты, контролируемые приземления. Для спорта на первых порах используйте внешнюю стабилизацию — ортез или спортивное тейпирование, корректируйте обувь и стельки под тип стопы, а к прыжкам и поворотам возвращайтесь постепенно по тестам контроля.

- Ежедневная короткая ЛФК: подвижность таранно‑ладьевидного комплекса, эвёрсия/инверсия без боли, работа малоберцовых мышц.

- Баланс‑дни: стойка/полуприсед на одной ноге, мягкая платформа, «часы» касаний носком.

- Нагрузка по ступеням: ходьба → бег трусцой → ускорения → прыжки/повороты, только при отсутствии боли/отёка на следующий день.

Практика показывает: сочетание нейромышечной тренировки, корректной обуви и временной внешней стабилизации снижает риск повторных «подворачиваний» и ускоряет возвращение к активности без обострений.

Взгляд с другой стороны: что рекомендуют спортивные врачи?

Приоритет — ранняя, но дозированная функциональная реабилитация. Спортивная медицина советует не затягивать иммобилизацию: как только боль утихает, осторожно включать активные движения, изометрию и баланс, чтобы не допустить «выключения» стабилизаторов. Перед возвращением в игру важны функциональные тесты: прыжок в длину на одной ноге, тест Y‑Balance, 10–15 безболезненных приземлений с контролем колена и стопы.

- Во время тренировок — временное тейпирование/ортез для защиты латеральных связок.

- Мониторинг нагрузки: правило «24 часов» — отслеживать реакцию на следующий день и при отёке/боли откатиться на этап назад.

- Профилактика перегрузок: прогресс объёма/интенсивности не более 10% в неделю, корректировка покрытия и шипов/подошвы.

Практический лайфхак от команды спортивных врачей

Держите «минимальный набор» на тренировке: эластичный тейп, компактный холод, мягкий ортез; это помогает безопасно реагировать на микротравмы и не пропускать окно для ранней коррекции техники.

Как менялись рекомендации за последние 10-15 лет?

Смещение акцентов — от пассивной фиксации к управляемой активности. Ранее чаще применяли длительную иммобилизацию и «ждать, пока пройдёт», сейчас упор на раннюю функциональную реабилитацию, нейромышечный тренинг и критерии возврата к спорту. Шире используется ступенчатая маршрутизация: визуализация по клиническим правилам, затем персонализированный план ЛФК с объективными тестами прогресса.

- От «универсального гипса» — к индивидуальным ортезам и коротким срокам защиты.

- От субъективного «по ощущениям» — к тестам баланса, силы и прыжков как критериям допуска.

- От изолированной локальной терапии — к коррекции биомеханики стопы, обуви и поверхности.

Распространились междисциплинарные модели: хирург при показаниях, реабилитолог — поэтапная программа, подолог — обувь, стельки и уход за кожей/ногтями для снижения риска скольжения; такой подход улучшает контроль симптомов и уменьшает рецидивы.

Мини-кейсы: типовые ситуации из практики

Сценарий 1: «Подвернул на бордюре, хожу с хромотой». Осмотр: умеренный отёк латерально, боль при пальпации передней таранно‑малоберцовой зоны, опора возможна. Тактика: защита и разгрузка, холод в первые сутки, эластичная фиксация, ранняя ЛФК на подвижность без боли, затем баланс‑тренинг. Контрольный осмотр через 5–7 дней для оценки стабильности.

Сценарий 2: «Резкая деформация после приземления». Жалобы: невозможность опоры, «уехала» стопа, онемение пальцев. Действия: иммобилизация, срочный вызов 103/112, рентген для исключения перелома/переломо‑вывиха. После репозиции — фиксирующая повязка/ортез, этапная реабилитация, постепенная нагрузка по допуску врача.

Сценарий 3: «Подворачивания при беге по пересечёнке». История: многократные эпизоды, чувство нестабильности к вечеру. План: биомеханическая оценка шага и обуви, баланс‑ и проприоцептивные тренировки, индивидуальные стельки и ортезы, временное спортивное тейпирование на ключевые тренировки.

Сценарий 4: «Отёк ушёл, но при прыжках боль возвращается»

Подозрение на импинджмент или хондральное повреждение. Рекомендуется очная оценка, при необходимости — визуализация, корректировка плана ЛФК с упором на контроль приземления и силовую работу малоберцовых мышц.

FAQ: самые частые вопросы пациентов

Как понять, это вывих или «растяжение»? По симптомам отличить сложно: при выраженной деформации и невозможности опоры подозревают вывих, окончательный ответ даёт осмотр и снимки. Самодиагностика небезопасна — лучше организовать очный приём.

Нужен ли рентген при каждом подворачивании? Решение принимается по клиническим признакам и тестам сортировки; при боли в зонах лодыжек/стопы и невозможности пройти несколько шагов исследование обычно показано.

Когда можно вернуться к бегу? После безболевого объёма движений и ходьбы, с последующим тестом на баланс и контролируемыми ускорениями; при отёке/боли на следующий день шаг откатывают назад.

Поможет ли тейп или нужен ортез? В начале нагрузок удобнее ортез для стабильности; тейпирование подходит краткосрочно, особенно для спорта, выбор индивидуален по комфорту и задаче.

Что делать с повторяющимися «подворачиваниями»? Проверить обувь и покрытие, пройти программу нейромышечной тренировки, рассмотреть опоры и коррекцию техники; при сохранении нестабильности — очная консультация профильного специалиста.

Нужен ли массаж? В остром периоде активный массаж не показан; позже его используют как часть реабилитации вместе с ЛФК и контролем нагрузки.

К кому записаться сначала? Для сортировки и профилактики — консультация подолога; при подозрении на сложную травму — травматолог‑ортопед. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.

Главное — действовать спокойно и последовательно. При подозрении на вывих или подвывих голеностопа помогают простые шаги до очного приёма: разгрузить сустав, приложить холод через ткань и отметить, при каких движениях усиливается боль. На визит подготовить короткий список эпизодов «подворачивания», переносимых нагрузок и вопросов о реабилитации — это ускорит планирование. Для первичной оценки подойдёт очная консультация подолога или травматолога‑ортопеда, а при признаках деформации и невозможности опоры — экстренная помощь. Материал даёт общие ориентиры; персональные решения принимает врач на очной консультации.

Для безопасного старта можно записаться на консультацию подолога, чтобы согласовать маршрут диагностики и шаги восстановления. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.