Венозная мальформация: что это и чем отличается от варикоза и гемангиомы?

Это врождённая аномалия вен с «медленным потоком». Венозная мальформация (VM) — участок неправильно сформированных посткапиллярных вен, мягкий, сжимаемый, синеватый, склонный к застою крови и локальным тромбам; растёт пропорционально человеку, усиливается при нагрузке, гормональных изменениях, травме. В отличие от варикоза, VM часто выявляется с детства/юности, имеет плексiformный рисунок, без постоянной пульсации и выраженного рефлюкса по магистральным венам; при осмотре нередко пальпируются «флеболиты» (кальцифицированные тромбы). От гемангиомы VM отличает не опухолевый, а мальформационный характер: гемангиома — это сосудистая опухоль раннего детства с фазами пролиферации и инволюции, тогда как VM не регрессирует и сохраняет низкопоточный тип кровотока.

VM — самая частая низкопоточная сосудистая мальформация, часто ошибочно называют «гемангиомой», что меняет тактику: у опухоли ожидают инволюцию, у VM — нет.

Ключевые дифференциальные признаки

- Начало

- VM чаще заметна с рождения/детства; варикоз — после 18 лет; гемангиома — младенческий возраст с ростом и последующей инволюцией.

- Пальпация/вид

- Мягкая, компрессируемая, синюшная, без пульсации; возможны флеболиты при VM.

- УЗ-признаки

- Низкая скорость кровотока, отсутствует артериальный сигнал; для варикоза типичен протяжённый рефлюкс.

К кому идти в Москве при подозрении на венозную мальформацию: подолог, дерматолог или сосудистый/хирург стопы?

Начните с специалиста по сосудам и анатомической зоне. При подозрении на VM нижних конечностей первичный маршрут — консультация флеболога/сосудистого хирурга для клинической оценки и визуализации (УЗ‑дуплекс, далее — МРТ по показаниям). Если преобладают кожные проявления (пятна, узлы, изъязвления), полезна ко‑оценка у дерматолога для дифференциальной диагностики с сосудистыми опухолями и комбинированными аномалиями; при болевом синдроме и нарушении функции стопы — подключается хирург стопы/ортопед. В многопрофильных центрах рекомендуется командный подход (дерматолог, интервенционный радиолог, сосудистый хирург), что снижает риск неверной тактики и пропуска комбинированных форм.

В качестве точки входа удобна запись к профильному специалисту по стопе для маршрутизации и подбора обследований: Флеболог или Подолог при локализации на стопе, с дальнейшим направлением на инструментальную диагностику. При детском возрасте или подозрении на синдромальные формы показана междисциплинарная оценка с приоритетом мягкотканной МРТ по клиническим показаниям.

Какие симптомы на стопе и голени могут указывать на венозную мальформацию?

Смотрим на цвет, консистенцию и провокацию нагрузкой. Для VM типичны синеватые пятна/узлы на стопе и голени, мягкие и сжимаемые, увеличивающиеся при вертикализации или нагрузке, иногда с «каменистыми» участками из‑за флеболитов; болезненность и отёк нередко усиливаются к вечеру или после длительного стояния. Боль может быть связана с локальными тромбами («флебитический синдром»), механическим раздражением обувью, вовлечением мышц/сухожилий; при больших очагах возможны изменение объёма сегмента и асимметрия конечности. В пользу VM, а не варикоза — раннее начало, очаговый плексiformный рисунок, отсутствие устойчивой пульсации и системного рефлюкса; сосуды могут располагаться глубоко (интра-/субфасциально), из-за чего внешний рисунок скудный при выраженных симптомах.

- Аллерт‑признаки локального обострения: внезапное уплотнение и нарастание боли в очаге, местное покраснение и жар — повод к очной оценке осложнений (тромбоз, кровотечение).

- Провокаторы симптомов: физическая нагрузка, травма/давящая обувь, гормональные изменения; возможны вспышки на фоне тромбирования лакун.

- Что фиксировать перед визитом: фото при покое и при нагрузке, карту боли/отёка, переносимость обуви и активности — помогает верифицировать низкопоточную природу.

Какие красные флаги требуют срочного обращения (103/112) при венозной мальформации?

Оцениваем быстрые изменения и угрозы жизни. Венозная мальформация может осложняться тромбозом и кровотечением, а при вовлечении глубоких вен — тромбоэмболией лёгочной артерии (ТЭЛА), что требует немедленной помощи. Особенно настораживают резкая боль, плотное болезненное уплотнение и покраснение очага, быстро нарастающий отёк сегмента конечности, а также внезапная одышка или боль в груди на фоне боли/отёка ноги. Локализованная внутрисосудистая коагулопатия при VM повышает риск тромботических эпизодов и требует очной оценки; ориентируйтесь на скорость нарастания симптомов и общее самочувствие.

- Внезапная выраженная одышка, боль или жжение в груди, предобморок/обморок — звоните 103/112 (подозрение на ТЭЛА).

- Быстро увеличивающиеся боль и отёк всей голени/стопы, локальная гиперемия и жар, «тяжёлая» нога — немедленная помощь (подозрение на тромбоз глубоких вен).

- Массивное или неостанавливающееся кровотечение из очага, особенно после травмы — экстренный вызов 103/112.

У пациентов с VM нередки эпизоды локальной коагулопатии и тромбов в самом очаге; но появление дыхательных симптомов или тотального отёка сегмента — повод действовать срочно.

Как диагностируют венозную мальформацию: какие исследования нужны и чем помогает УЗИ/МРТ?

Комбинируем клинику и визуализацию. Диагноз основывается на внешних признаках низкопоточной аномалии (синюшность, сжимаемость), подтверждённых инструментально: первым этапом обычно выполняют высокоразрешающее УЗИ с допплером для оценки структуры лакун, компрессируемости, наличия флеболитов и характера кровотока (низкий/отсутствует). Для картирования глубины и протяжённости предпочтительна МРТ с Т1/Т2 и жироподавлением: она показывает границы, вовлечение мышц/сухожилий/суставов, жидкостные уровни, тромбы и флеболиты; динамическое контрастирование помогает подтвердить низкопоточный тип (отсутствие артериального наполнения, медленное венозное заполнение).

В сложных случаях добавляют контрастную флебографию и МР‑ангиографию для планирования вмешательств и оценки дренажа по классификации Puig (I–IV), что важно для риска эмболий и выбора склеротерапии. Лабораторно полезны D‑димер и фибриноген: повышенный D‑димер поддерживает венозную природу и активность локальной коагулопатии, особенно при мультифокальных формах, однако результаты интерпретируются врачом. Расширение зоны исследования за пределы видимого очага снижает риск недооценки распространённости.

Подготовка к визуализации: что учесть

- Обсудите с врачом необходимость контраста и противопоказания; отмены препаратов и сроки подготовки согласуются индивидуально.

- Возьмите фото очага в покое и при нагрузке; укажите факторы, усиливающие симптомы (обувь, спорт) — это помогает таргетировать зоны сканирования.

Насколько точны методы: что означает чувствительность и специфичность для УЗИ, МРТ и флебографии?

Важно понимать, что оценивают. Чувствительность показывает, как часто метод «видит» VM, когда она есть; специфичность — как часто метод «правильно исключает» VM, когда её нет. Для стандартной МРТ сообщалась высокая чувствительность в дифференциации венозных и не‑венозных поражений (до 100%), но невысокая специфичность (~24–33%); динамическое контрастирование повышает специфичность за счёт оценки скоростных характеристик. УЗИ хорошо выявляет признаки низкого кровотока, компрессируемые лакуны и флеболиты, но глубоко расположенные и сложные по архитектонике очаги лучше картировать на МРТ; методы взаимодополняют друг друга.

Флебография остаётся «анатомическим стандартом» для оценки венозного дренажа и планирования вмешательств, но применяется селективно из‑за инвазивности; её задача — конфигурация лакун и связь с глубокими венами, а не первичный скрининг. Практический вывод: оптимальная точность достигается комбинацией клиники, УЗ‑дуплекса и МРТ с динамикой, а инвазивные методы — по показаниям перед лечением.

По данным классических серий, «обычная» МРТ демонстрирует близкую к 100% чувствительность в распознавании VM, но специфичность возрастает при динамическом контрастировании, что помогает исключить высокопоточные поражения.

Какие бывают виды венозных мальформаций и почему это важно для тактики лечения?

Классификация помогает выбрать безопасный метод. Венозные мальформации (VM) делят по эмбриологическому типу на транкулярные (поздние, «стволовые») и экстратранкулярные (ранние, инфильтративные): первые чаще локализованы и лучше поддаются хирургии, вторые склонны к диффузному росту и рецидивам, поэтому предпочтительна склеротерапия и комбинированные подходы. По дренажу (классификация Puig) выделяют типы I–IV: от изолированных лакун без оттока до очагов с дренажом в расширенные/диспластические вены; типы I–II обычно лучше отвечают на склеротерапию, а при типах III–IV выше риск эмболий и нужен тщательный план. Для комбинированных форм (венозно‑лимфатические, синдромальные) тактика строится мультидисциплинарно с уточнением распространённости по МРТ и допплеру.

Выбор между хирургией и эндоваскулярными методами определяется типом VM: «стволовые» (truncular) очаги чаще резецируют, «инфильтративные» (extratruncular) — лечат склеротерапией, нередко сериями сеансов.

Как лечат венозную мальформацию: наблюдение, компрессия, склеротерапия, эмболизация, операция, лазер?

Старт — с оценки симптомов и рисков. При бессимптомных или минимально симптомных VM допустимо наблюдение с контролем и обучением уходу; при болевом синдроме, тромбозах, функциональных нарушениях или кровотечениях показано активное лечение. Компрессионная терапия снижает боль и отёк конечности, но не уменьшает размер очага; её используют как базу в тактике для конечностей. Метод первой линии для большинства низкопоточных VM — перкутанная склеротерапия (этанол, ПАВ, блеомицин и др., по показаниям), нередко курсами; она может сочетаться с предоперационной эмболизацией и последующей резекцией при локализованных транкулярных очагах.

Лазер (Nd:YAG/диодный) применяют для поверхностных/плакообразных поражений кожи и слизистых; глубоко расположенные или объёмные очаги требуют эндоваскулярной тактики. Хирургия показана при ограниченных, хорошо очерченных транкулярных VM, при неэффективности эндоваскулярных методов или осложнениях; предоперационная склеро/эмболизация уменьшает кровопотерю. Для сложных, распространённых или комбинированных VM рассматривают таргетную медикаментозную терапию (например, сиролимус) как опцию у тщательно отобранных пациентов под наблюдением профильных центров.

Маршрутизация: точкой входа служит консультация профильного специалиста; для локализации на стопе — Флеболог с последующим планом визуализации и обсуждением эндоваскулярных/хирургических опций.

Какие противопоказания и риски есть у основных методов лечения?

Решение принимают по балансу «польза–риск». Склеротерапия: локальная боль, отёк, гиперпигментация, некроз кожи при экстравазации, поражение нервов; риск тромбоза/эмболий выше при наличии быстрого венозного дренажа (Puig III–IV), относительные противопоказания — активная инфекция кожи, неконтролируемые коагулопатии, беременность для ряда склерозантов. Эмболизация как этап комбинированной тактики несёт риски неконтролируемого заноса эмболов и некроза тканей при недостаточной визуализации оттока; выполняется в центрах с опытом.

- Лазер при поверхностных очагах: ожоги, рубцы, изменения пигмента, ограниченная эффективность при глубоком расположении.

- Хирургия: интраоперационное кровотечение, повреждение нервов/мышц, рецидив при экстратранкулярных инфильтративных формах; предпочтительна после предоперационной склеро/эмболизации.

- Компрессия: дискомфорт, кожные раздражения; подбирается индивидуально и не рассматривается как способ уменьшить размер VM.

Современные руководства подчёркивают: у экстратранкулярных инфильтративных VM приоритетны малоинвазивные эндоваскулярные техники; у транкулярных, локализованных поражений допустима резекция, часто после эмболизации для снижения кровопотери.

Как влияет сопутствующий диабет, ожирение, беременность или приём антикоагулянтов на выбор тактики?

Тактика индивидуальна и учитывает риск тромбоза и заживление тканей. При ожирении выше риск венозного застоя и тромбоэмболических событий; чаще требуется длительная компрессия и осторожный выбор инвазивных методик с акцентом на профилактику тромбоза и послеоперационных осложнений. При диабете оценивают гликемический контроль и состояние кожи/микроциркуляции: хорошо компенсированный диабет сам по себе не является строгим противопоказанием к склеротерапии, но нужен тщательный уход за кожей и продуманная компрессия для снижения риска осложнений.

Беременность — состояние с повышенным риском ВТЭ (по Вирхову: гиперкоагуляция, венозный стаз), поэтому предпочтительны консервативные меры (компрессия, наблюдение), а инвазивные вмешательства откладывают при возможности; при осложнениях маршрутизация проводится мультидисциплинарно с приоритетом низкомолекулярного гепарина при необходимости антикоагуляции. На фоне антикоагулянтов (по другим показаниям) любые инвазивные процедуры требуют перипроцедурного плана и оценки соотношения «кровотечение↔тромбоз»; подбор препарата у беременных отличен от общего населения (перевод на НМГ).

Практические акценты для планирования

- При ожирении и больших очагах — усиление компрессии и профилактика ВТЭ, предпочтение staged-подходу и щадящим эндоваскулярным техникам.

- При диабете — контроль гликемии, уход за кожей, продлённая компрессия после вмешательств для снижения пигментации и тромбирования лакун.

- При беременности — акцент на безопасность матери и плода; антикоагуляция НМГ по показаниям, инвазивные процедуры только при угрозе осложнений.

Что можно сделать дома безопасно при болезненности, отёке и косметическом дискомфорте?

Цель — уменьшить застой и защитить ткани. Ежедневно используйте элевацию конечности (выше уровня сердца) короткими сеансами для снижения отёка и тяжести; фиксируйте фото очага в покое и после нагрузки — это помогает оценить динамику на приёме. Компрессионные изделия, подобранные специалистом, уменьшают боль и отёк, замедляют рост объёма очага при регулярном дневном ношении; ночная компрессия обычно не требуется. Для маскировки заметной синюшности на открытых участках допустимы водостойкие камуфляжные средства по рекомендации косметолога/врача, что улучшает качество жизни без влияния на течение болезни.

- Короткие прогулки и низкоударная нагрузка (например, плавание) поддерживают венозный отток и снижают застойные явления.

- Выбор обуви без жёстких элементов и трения в зоне очага уменьшает риск травматизации и локального тромбирования лакун.

- При признаках осложнений (внезапное уплотнение, жар, быстрый отёк сегмента; одышка/боль в груди) — немедленно обращайтесь за экстренной помощью, учитывая риск ВТЭ.

Чего делать не стоит при подозрении на венозную мальформацию (самолечение, массажи, травмирующие процедуры)?

Избегайте действий, повышающих риск кровотечения и тромбоза. Не прокалывайте и не «выдавливайте» мягкие узлы: это чревато кровотечением, инфекцией и тромбированием лакун. Откажитесь от жёсткого массажа, ударных видов спорта и тепловых процедур на очаге (горячие ванны, интенсивный прогрев), которые усиливают приток крови и могут провоцировать обострение. Самостоятельное назначение антикоагулянтов/антиагрегантов и БАДов «для сосудов» недопустимо: риск небаланса «кровотечение↔тромбоз» и лекарственных взаимодействий без врачебного контроля.

- Не носите тугие повязки/эластичные бинты без подбора: неправильная компрессия травмирует кожу и не решает застой.

- Не откладывайте очную оценку при нарастающей боли, тотальном отёке сегмента или появлении дыхательных симптомов — есть риск ДВТ/ТЭЛА.

- Не планируйте «косметические удаления»/лазер вне профильного центра: глубина очага и дренаж должны быть оценены предварительно, иначе высок риск осложнений.

Профилактика осложнений: как снизить риск тромбоза, кровотечения и прогрессирования?

Опора — на компрессию, контроль коагулопатии и щадящую активность. Индивидуально подобранные компрессионные изделия для конечностей уменьшают боль, застой и частоту внутрилезионных тромбов; это базис для симптомных и обширных VM ног и стоп. Полезно вести фото‑дневник очага (в покое/после нагрузки), избегать травм зоны и подбирать обувь без давления, чтобы снизить риск кровотечения и тромбирования лакун. При локализованной внутрисосудистой коагулопатии (высокий D‑димер ± низкий фибриноген) требуется лабораторный мониторинг и планирование вмешательств с учётом риска ДВС; антикоагуляция рассматривается врачом по показаниям.

- Перед процедурами и в «триггерные» периоды (беременность, крупные вмешательства) оценивайте D‑димер/фибриноген и маршрутизируйтесь в профильный центр.

- Поддерживайте умеренную аэробную активность и контроль массы тела для улучшения венозного оттока и снижения застоя.

- При признаках ТЭЛА/ДВТ или неконтролируемого кровотечения действуйте по экстренному алгоритму, не откладывая помощь.

Эксперты VASCERN подчёркивают: компрессионные изделия — терапия первой линии при симптомных и обширных VM конечностей, снижающая боль и частоту тромбов; оценка коагулопатии (D‑димер, фибриноген) обязательна при планировании вмешательств.

Стоимость/время/ресурсы: на что ориентироваться при обследовании и лечении в Москве?

Ориентируйтесь на этапность и профиль специалиста. Базовый маршрут обычно включает осмотр профильного врача, ультразвуковую диагностику и при необходимости МРТ для картирования глубины и протяжённости поражения; сроки и объём обследования зависят от симптомов и планируемого лечения. Для VM нижних конечностей полезны консультации флеболога/подолога с последующим подбором компрессионных изделий и планированием эндоваскулярной тактики при показаниях; часть услуг доступна в профильных отделениях с междисциплинарным подходом. В качестве точки входа удобно записаться к профильному специалисту по венам и стопе: Флеболог, затем — инструментальная визуализация и обсуждение вариантов вмешательства.

| Этап | Что учесть | Ресурс |

|---|---|---|

| Первичная консультация | Маршрутизация, план обследования, подбор компрессии | Флеболог |

| Визуализация | УЗИ для первичной оценки; МРТ для глубины/границ | УЗИ/МРТ в профильных центрах |

| План лечения | Склеротерапия/эндоваскулярные опции по показаниям | Междисциплинарная команда |

Сроки зависят от доступности визуализации и этапности лечения: зачастую требуется несколько визитов для планирования и контроля результата; ориентируйтесь на поэтапный подход и координацию между специалистами.

Доступность в Москве: где выполняют УЗИ/МРТ, склеротерапию и эндоваскулярные вмешательства?

Выбирайте центры с опытом сосудистых аномалий. Ультразвук и МРТ доступны в крупных диагностических подразделениях; для VM предпочтительны площадки, где есть опыт низкопоточных мальформаций и доступ к интервенционной радиологии для склеротерапии под УЗ/флюороскопией или МР‑навигацией. Эндоваскулярные вмешательства (склеротерапия, эмболизация) выполняются в мультидисциплинарных центрах с участием сосудистого хирурга и интервенционного радиолога; это улучшает планирование и безопасность. Для первичного маршрута и выбора площадки удобно начать с профильного приёма, где оценят клинику и направят на визуализацию и вмешательство по показаниям.

- УЗИ: первичная оценка структуры лакун, компрессии и кровотока; лучше выполнять у специалистов по сосудистым аномалиям.

- МРТ: картирование глубины и границ, планирование доступа и оценка результата после процедур.

- Склеротерапия/эндоваскулярная тактика: в центрах с навигацией (УЗ/флюоро/МР) и командным принятием решений.

Совет эксперта: как подготовиться к приёму и какие вопросы задать врачу?

Соберите факты и визуализацию. Подготовьте фото очага в покое и после нагрузки, список симптомов (боль, отёк, кровотечение), перенесённых травм и вмешательств; возьмите предыдущие УЗИ/МРТ и выписки — это ускорит постановку диагноза и планирование тактики. Полезно заранее измерить, в каких видах активности симптомы усиливаются, и как помогает компрессия — эта информация влияет на выбор консервативных и инвазивных методов. Если есть лабораторные данные (D‑димер, фибриноген), добавьте их: маркёры помогают оценить локализованную коагулопатию и риски процедур.

- Какая это форма мальформации (локальная/диффузная, единичная/мультифокальная, комбинированная)? Каков план визуализации (УЗИ, МРТ) и цели каждого исследования?

- Какие опции лечения уместны в моём случае (компрессия, склеротерапия, хирургия, лазер, таргетная терапия) и каковы ожидаемые результаты и риски?

- Нужен ли мониторинг коагуляции (D‑димер, фибриноген) до/после процедур и как планируется наблюдение в динамике?

Маршрутизация через мультидисциплинарный центр (дерматолог, интервенционный радиолог, сосудистый хирург) сокращает время до правильной диагностики и повышает безопасность вмешательств.

Взгляд с другой стороны: когда уместно выжидание и наблюдение вместо активного вмешательства?

Не каждую VM нужно лечить немедленно. Выжидательная тактика уместна при небольших, мало‑симптомных очагах без признаков коагулопатии, быстрого прогрессирования или функциональных ограничений — с регулярным контролем симптомов и фото‑документацией. Такой подход особенно разумен, когда анатомия сложна, риски вмешательства превышают пользу, либо требуется время для полного картирования поражения перед принятием решений. Переход к активному лечению обоснован при нарастающей боли, частых тромбозах/кровотечениях, нарушении функции конечности или ухудшении качества жизни.

В клинических сериях и кейс‑сообщениях подчёркивают: при бессимптомном течении и стабильности предпочтительно наблюдение с плановым пересмотром, чтобы избежать ненужных и рискованных вмешательств.

Как менялись рекомендации за 10-15 лет: что нового в диагностике и малоинвазивном лечении?

От описательной диагностики — к биологически ориентированной тактике. За десятилетие стандартизированы маршруты VASCERN‑VASCA: расширено значение УЗИ как первичного теста и МРТ с жироподавлением как «золотого стандарта» для предтерапевтического картирования; акцент на расширение зоны сканирования за пределы видимого очага и использование D‑димера/фибриногена для стратификации рисков коагулопатии. Парадигма сместилась к мультидисциплинарным центрам и персонализации по подтипам (единичные, мультифокальные, семейные, синдромальные), что ускоряет диагностику и оптимизирует выбор вмешательств.

Интервенционная эра и таргетные опции. Склеротерапия стала техникой первой линии при большинстве низкопоточных VM; появились протоколы пенной склеротерапии и комбинированных подходов с предоперационной эмболизацией, что снизило кровопотерю и повысило контроль симптомов. Развиваются МР‑навигация и гибридные методики визуализации для точного попадания и оценки эффекта; в сложных/ранее резистентных случаях вошёл в практику сиролимус как опция у отобранных пациентов с контролем безопасности и коагуляции.

Современные гайдлайны акцентируют: «правильный пациент — правильная процедура — правильное время», опираясь на стандартизированные пути VASCERN, продвинутую визуализацию и расширение арсенала малоинвазивных и таргетных методов.

Мини-кейсы: типичные ситуации на стопе и голени и чему они учат?

Кейс 1: «скрытая глубина». Молодой взрослый с синюшным пятном на стопе, боль после длительной ходьбы и «каменистыми» участками на ощупь: УЗИ выявляет низкопоточную сеть, МРТ показывает глубокое распространение в мышечно‑фасциальные планы — тактика меняется с «косметического лазера» на картирование и этапную склеротерапию. Урок: видимое меньше реального; МРТ с жироподавлением и расширенной зоной сканирования — ключ к планированию и снижению осложнений.

Кейс 2: «обострение после травмы обувью». У пациента на тыле стопы очаг VM c болью и отёком после новых кроссовок; локальный воспалительный эпизод с подозрением на внутрилезионный тромб подтверждён по клинике, D‑димер повышен — назначено наблюдение, компрессия, далее склеротерапия по показаниям. Урок: механическая травма — частый триггер; мониторинг коагуляции помогает безопасно планировать вмешательства.

Кейс 3: «мультифокальная/комбинированная форма у подростка». Пятна и узлы на голени и стопе, отёк к вечеру; МРТ подтверждает венозно‑лимфатическую форму, первые сеансы склеротерапии эффективны, затем период наблюдения с регулярным контролем — эскалация только при прогрессии. Урок: у комбинированных форм разумен чередующийся цикл «вмешательство—наблюдение» с мультидисциплинарной оценкой.

Потеря наблюдения ведёт к прогрессированию: кейсы подчёркивают важность регулярных визитов и пошаговой тактики для контроля симптомов и снижения риска осложнений.

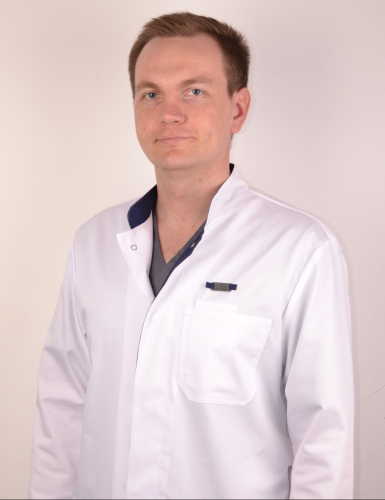

Как записаться в клинику «Подология» (Москва)?

Маршрут — через профильного специалиста по венам и стопе. Для первичной оценки и планирования обследования удобно начать с консультации флеболога, где составят план визуализации (УЗИ, при необходимости МРТ) и подберут компрессионные изделия; далее при показаниях организуют эндоваскулярное лечение в профильном центре. Записаться можно через раздел врача флеболога — доступна маршрутизация, координация исследований и обсуждение вариантов лечения совместно с мультидисциплинарной командой.

Что подготовить к визиту. Фото очага в покое/после нагрузки, предыдущие заключения УЗИ/МРТ, список симптомов и триггеров (обувь, спорт), а также лабораторные показатели коагуляции при наличии (D‑димер, фибриноген) — это ускоряет постановку диагноза и выбор тактики. При сложных случаях полезна запись на междисциплинарный консилиум (флеболог, дерматолог, интервенционный радиолог) для согласования поэтапного плана.

Венозная мальформация — это низкопоточая сосудистая аномалия, где важны точная визуализация и поэтапная тактика, а не спешка с вмешательствами. До визита безопасно вести фото‑дневник очага (в покое и после нагрузки) и подготовить прежние УЗИ/МРТ с кратким списком симптомов и триггеров — это ускорит план обследования. Для очной оценки подойдёт профильный приём у флеболога/команды по сосудистым аномалиям, где обсудят наблюдение, компрессию, склеротерапию и другие варианты. Материал даёт общие ориентиры; окончательные решения принимаются очно с учётом индивидуальных данных и сопутствующих факторов.

Записаться на профильный приём удобно через раздел «Флеболог» — команда поможет согласовать обследования и дальнейшие шаги. Флеболог. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.