Что такое вальгусная деформация стопы у детей и чем она отличается от «плоско-вальгусных» стоп?

Вальгусная деформация у детей — это отклонение оси стопы с разворотом пятки и пальцев кнаружи и смещением нагрузки к внутреннему краю. «Плоско‑вальгусная» стопа — это вальгус плюс уплощение сводов, то есть одновременно осевая деформация и сниженный свод. Проявляется неуклюжестью походки, «шарканьем» и быстрой утомляемостью при активности.

Ключевое различие простыми словами: вальгус — это про ось и завал пятки внутрь, а плоско‑вальгус — про тот же завал плюс низкий свод стопы, что изменяет отпечаток и распределение нагрузки при ходьбе. У детей признаки часто замечают в период активного освоения ходьбы и бега; обувь нередко снашивается по внутренней стороне подошвы. Такие изменения оценивает детский ортопед, при необходимости дополняя осмотр инструментальными методами для уточнения степени отклонения оси и выраженности уплощения сводов.

Термины и отличия

- Вальгус

- Отклонение оси стопы с разворотом пятки и пальцев кнаружи при относительной сохранности свода, если нет сопутствующего плоскостопия.

- Плоско‑вальгус

- Комбинация вальгусной оси и уплощения продольного/поперечного свода, что усиливает неустойчивость походки и утомляемость.

В практике детского ортопеда термин «плоско‑вальгусная деформация» применяют, когда к осевой вальгусной установке стопы присоединяется уплощение сводов; именно эта комбинация чаще связана с жалобами на усталость и «шарканье».

К каким специалистам обращаться: подолог, детский ортопед, невролог или хирург стопы - как выбрать по симптомам?

Базовая точка входа — детский ортопед: оценивает ось, своды, походку, решает, нужны ли стельки/ортезы, ЛФК или дообследование. Подолог помогает с кожно‑ногтевыми и нагрузочными проблемами стоп (мозоли, натоптыши, уход), но диагноз деформации и план лечения определяет ортопед. Невролог подключается при признаках мышечного тонуса, частых судорог, асимметрии или задержек моторики; хирург стопы — при выраженной деформации, болевом синдроме, подозрении на необходимость оперативной коррекции.

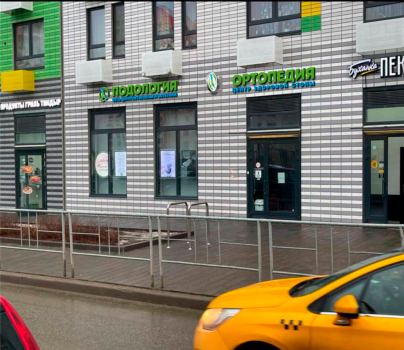

Навигатор по симптомам: при «шаркании», утомляемости, X‑образной постановке коленей и неравномерном стачивании внутреннего края подошвы — к детскому ортопеду; при мозолях, гиперкератозе и уходе за стопами — к подологу дополнительно; при судорогах, изменённом тонусе, асимметрии движений — к неврологу; при стойкой боли, прогрессирующей деформации, ограничении активности — консультация ортопеда с возможным направлением к хирургу стопы. Для первичной записи удобно выбрать профиль «Детский ортопед» в клинике «Подология» (Москва).

Как распознать у ребёнка проблему дома: какие признаки и жалобы должны насторожить?

Сигналы в быту: ребёнок быстро устаёт при играх и ходьбе, чаще «шаркает», заваливается при поворотах, может спотыкаться и проситься на руки. Видимые признаки — X‑образная постановка коленей, завал пятки внутрь, стирание подошвы преимущественно с внутреннего края, периодические судороги икр и отёчность к вечеру.

На что смотреть дома: стойкая неуклюжесть, «косолапие» внутрь переднего отдела стопы при ходьбе, жалобы на усталость и дискомфорт в стопах/икрах после обычной активности. Осматривая обувь, обратите внимание на быстрый износ внутренней стороны — это косвенно указывает на смещение нагрузки к медиальному краю. При наличии таких признаков планируется очная оценка у детского ортопеда для определения степени деформации и потребности в коррекции.

- Критерии настороженности: «шарканье», частые спотыкания, X‑образная ось, завал пятки внутрь.

- Косвенные маркеры: неравномерный износ обуви по внутреннему краю, отёчность к вечеру, судороги икр после нагрузки.

- Маршрутизация: при повторяемости признаков — очная консультация детского ортопеда для уточнения диагноза.

Родители чаще всего замечают проблему по «шарканью», утомляемости и неравномерному износу обуви изнутри; это поводы не откладывать плановый визит к детскому ортопеду для оценки оси и сводов стопы.

Какие «красные флаги» требуют срочного осмотра и когда вызывать 103/112?

Срочность определяют по боли, функции опоры и общему состоянию ребёнка. Если есть подозрение на инфекцию, травму или быстрое ухудшение походки, помощь не откладывают. У детей невозможность наступать на ногу, ночные боли или лихорадка чаще связаны с состояниями, которые требуют неотложной диагностики и лечения, а не только коррекции стопы.

- Когда срочно: резкая боль и отказ от опоры, нарастающая хромота или внезапная асимметрия походки — звоните 103/112.

- Когда срочно: выраженный отёк, покраснение и локальный жар стопы/голеностопа с лихорадкой — звоните 103/112.

- Когда срочно: ночные боли, будящие ребёнка, или быстро прогрессирующая деформация за недели/месяцы — звоните 103/112.

- Когда срочно: травма с деформацией, гематомой, невозможностью опоры более суток — звоните 103/112.

- Когда срочно: онемение, похолодание стопы, изменение цвета кожи или подозрение на недобровольную травму — звоните 103/112.

Полный отказ от опоры, лихорадка с горячим опухшим суставом, ночная боль и быстро прогрессирующая деформация — «красные флаги», требующие немедленной очной оценки и, при необходимости, маршрутизации в стационар.

Как диагностируют вальгусную деформацию: осмотр, плантография, рентген в трёх проекциях, УЗИ - что информативнее и когда это назначают?

Клинический осмотр детского ортопеда — базовый этап: оценивают форму сводов, положение пятки, ось конечностей и походку; при типичной гибкой плоско‑вальгусной стопе этого часто достаточно для первичного заключения и динамического наблюдения. Инструментальные методы используют при атипичных болях, ригидности, асимметрии, травме или планировании коррекции, чтобы уточнить анатомию и исключить структурные причины (коалиции, врождённые аномалии).

Плантография/подометрия визуализируют отпечаток и распределение нагрузки, помогают количественно отслеживать динамику и подбирать ортезы, но не заменяют визуализацию костей; метод полезен при контроле эффективности ортезирования и ЛФК. Рентгенография в трёх проекциях под нагрузкой показана при ригидности, атипичном болевом синдроме, выраженной деформации или перед хирургией: позволяет измерить углы, оценить выравнивание и исключить коалиции. УЗИ применяют по показаниям для оценки мягких тканей, синовита, а также, по данным исследований, для угловых маркеров свода; УЗИ не несёт лучевой нагрузки и удобно для детей.

Когда какой метод предпочтителен

- Осмотр и функциональные тесты

- Первичная оценка, гибкая деформация без «красных флагов», контроль в динамике.

- Плантография/подометрия

- Количественная оценка отпечатка и давления, мониторинг эффекта ортезов/ЛФК.

- Рентгенография (3 проекции, стоя)

- Ригидность дуги, боль, подозрение на коалиции/аномалии, предоперационное планирование.

- УЗИ стопы

- Подозрение на синовит/теносиновит, оценка мягких тканей; возможны ультразвуковые угловые маркеры свода.

Рентген при гибкой плоской стопе без боли не обязателен для диагноза, но показан при боли, сниженном объёме движений или подозрении на таранно‑пяточные коалиции; плантография и анализ давления дополняют, а не заменяют рентген под нагрузкой.

Как понять чувствительность и специфичность методов: что действительно помогает подтвердить диагноз у детей?

Точность метода зависит от измеряемой структуры и условий теста (под нагрузкой или нет). Для гибкой плоско‑вальгусной стопы клиническая оценка остаётся «первым фильтром», тогда как лучевая и функциональная визуализация уточняют анатомию и биомеханику. Валидация метрик важна: корректно сравнивать тест с эталоном (обычно рентген под нагрузкой) и учитывать возрастные нормы, которые меняются с ростом.

По данным исследований, ультразвуковой «угол подошвенной фасции» демонстрировал высокие показатели распознавания плоскостопия: чувствительность около 97,7% и специфичность около 94,1% в выборке детей, но метод ограничен отсутствием стратификации по тяжести и различиями условий нагрузки; поэтому УЗ‑метрики рассматривают как дополнение, а не замену рентгена под нагрузкой. Плантарное давление и индексы плантографии коррелируют с клиническими шкалами (например, Foot Posture Index), однако изменения давления и рентген-углов могут расходиться, что подчёркивает их взаимодополняемость, а не взаимозаменяемость.

Как интерпретировать цифры

- Чувствительность отражает долю «пойманных» случаев: полезна для скрининга и отсечения нормы, но не гарантирует структуру деформации.

- Специфичность показывает точность исключения: важна при решении о вмешательстве и исключении редких причин ригидности.

- Согласованность с «золотым стандартом» и условия нагрузки (стоя/шаг) критичны для детской стопы из‑за возрастной изменчивости параметров.

Инструментальные тесты точнее работают в связке: рентгенография под нагрузкой описывает костное выравнивание, а анализ давления и УЗ‑углы — функциональную нагрузку и мягкие ткани; совместное применение повышает диагностическую надёжность у детей.

Что вызывает вальгус у детей: врождённые факторы, гипермобильность, нарушения тонуса, избыточная масса тела, обувь и нагрузки?

Причины комплексные: сочетание особенностей развития тканей и внешних нагрузок формирует завал пятки внутрь и уплощение сводов. Врожденные факторы (варианты формирования костей и связок) и наследственная слабость соединительной ткани повышают растяжимость связок, из-за чего свод хуже удерживает нагрузку. Приобретённые триггеры включают избыточную массу тела, длительные статические нагрузки, некорректную обувь и последствия травм; неврологические нарушения через изменение мышечного тонуса усиливают деформацию.

Гипермобильность (повышенная подвижность суставов) и «мягкие» связки создают смещение оси таранно-пяточного комплекса при шаге, что ускоряет износ медиального края обуви и утомляемость. Нарушения тонуса (спастика/гипотония) меняют траекторию стопы и шаговый стереотип. Обувь без достаточной фиксации пятки и чрезмерно мягкая подошва не распределяют давление, а раннее длительное стояние и длительные вертикальные нагрузки перегружают незрелый свод.

При гибкой плоско‑вальгусной стопе у детей боль и утомляемость часто связаны с перераспределением давления и медиальной перегрузкой; у части детей жалоб нет, и тактика определяется симптомами и функцией, а не «идеальной картинкой» на снимке.

Что повышает риск

- Врожденные варианты строения стопы и соединительно‑тканная слабость у родственников.

- Ожирение и рост статико‑динамической нагрузки на стопы.

- Неврологические состояния с изменением мышечного тонуса и координации.

- Травмы, иммобилизация, неподходящая обувь, раннее длительное стояние/ходьба.

Какие осложнения возможны без лечения и как они влияют на походку, осанку и активность ребёнка?

Без коррекции у части детей нарастает утомляемость, боль после нагрузки и ограничение участия в играх и спорте; формируются мозоли по медиальному краю, изменяются паттерны походки с «шарканьем». Длительная перегрузка может усиливать X‑образную ось нижних конечностей и влиять на выравнивание выше — колени, таз, поясницу, что отражается на выносливости и координации. При ригидных формах риск хронического болевого синдрома и вторичных изменений мягких тканей выше.

Функционально отмечают снижение длины шага и скорости, увеличение времени опоры и медиального переноса нагрузки, что ухудшает экономичность ходьбы и вызывает преждевременную усталость. У отдельных пациентов возможны постуральные компенсаторные изменения и эпизоды воспаления мягких тканей стопы при перегрузке. Важно различать бессимптомные варианты, которые можно наблюдать, и болезненные/прогрессирующие — они требуют активной коррекции.

Изменение походки при плоско‑вальгусе описывается увеличением времени опоры и медиальной перегрузкой; клинически это проявляется «шарканьем», снижением выносливости и возможным ограничением активности в подвижных играх.

Как лечить: с чего начинают консервативную терапию и когда рассматривать хирургическую коррекцию?

Принцип ступеней: старт с консервативной тактики при симптомной гибкой деформации — корректная обувь с фиксацией пятки, индивидуально подобранные стельки/ортезы, лечебная физкультура и работа над мышечным балансом; при болевом синдроме — меры по снижению нагрузки и физиотерапия по показаниям. Цель — уменьшить симптомы, улучшить функцию и выносливость; бессимптомные варианты чаще наблюдают с контролем роста и походки.

Хирургия рассматривается при стойких симптомах и функциональных ограничениях после адекватной консервативной программы и при ригидности/структурных причинах. У детей с гибким болевым плоскостопием применяют малоинвазивный подтаранный артроэрез (различные техники) или реконструктивные остеотомии; выбор зависит от возраста, биомеханики и выраженности деформации. Данные показывают удовлетворительные клинико‑радиологические исходы у артроэреза и остеотомий, при этом артроэрез короче по времени и менее травматичен, а Triple C даёт более быструю коррекцию формы, но требует большего вмешательства.

Долгосрочные наблюдения после calcaneo‑stop у симптомного гибкого плоскостопия демонстрируют высокие функциональные оценки и устойчивость эффекта; однако показания должны опираться на симптомы и провал консервативной терапии, а не только на рентген‑углы.

Маршрутизация и сервис

Для выбора тактики и подбора ортезов удобна очная консультация у детского ортопеда; при кожных последствиях перегрузки стоп полезен осмотр подолога/подиатра. Решение о хирургии принимает профильный ортопед-хирург после оценки симптомов, биомеханики и изображений.

Какие методы неоперативного лечения применяют: ортезы, стельки, ЛФК, массаж, физиотерапия - как они работают и сколько ждать эффект?

Консервативная тактика при симптомной гибкой плоско‑вальгусной стопе направлена на разгрузку медиального края, выравнивание пятки и обучение мышечно‑связочного аппарата более «экономичной» походке. Индивидуальные стельки и ортезы поддерживают свод и ограничивают избыточную пронацию, что уменьшает боль и улучшает параметры на рентгенограммах и в ходьбе у детей старшего возраста. ЛФК укрепляет короткие и длинные мышцы стопы и голени, стабилизируя подтаранный комплекс и улучшая контроль оси в фазе опоры. Массаж и щадящие физиопроцедуры применяют как вспомогательные методы для снятия мышечного напряжения и отёчности; они не изменяют анатомию, но могут облегчать симптомы и переносимость нагрузки.

Важно понимать границы: ортопедическая обувь и стельки при мобильных вариантах не «формируют» свод, а помогают справляться с болевым синдромом и утомляемостью, выбор делается по симптомам и функции, а не только по отпечатку стопы. Доказательные обзоры указывают на улучшение угловых рентген‑показателей и уменьшение боли при использовании ортезов, при этом эффект более выражен у симптомных детей и в старшем возрасте; у бессимптомных детей рутинное ортезирование не показано. Для подбора и контроля динамики оптимален очный приём у детского ортопеда; при нагрузочных мозолях и уходе за кожей — консультация подиатра/подолога.

Систематический обзор и метаанализ показал, что у детей с симптомным гибким плоскостопием ортезы уменьшают боль и улучшают ключевые рентген‑параметры заднего отдела стопы; при этом у бессимптомных детей рутинное назначение не требуется.

Когда показано оперативное лечение у детей и какие варианты используют (в т.ч. артроэрез, остеотомии) - кому и зачем?

Показания к операции рассматривают при стойкой боли, функциональном ограничении и неэффективности адекватной консервативной программы, а также при ригидности или структурных причинах деформации по данным осмотра и визуализации. У симптомного гибкого плоскостопия применяют подтаранный артроэрез (различные импланты и техники) для ограничения избыточной пронации и централизации оси пяточной кости; метод малоинвазивен и позволяет скорректировать биомеханику заднего отдела. При выраженных и комбинированных деформациях выполняют реконструктивные остеотомии (например, удлинение латерального столба, Triple C, медиализирующая остеотомия пяточной кости), выбирая технику с учётом возраста, гибкости и угловых параметров.

Сравнительные данные указывают, что артроэрез обеспечивает клинико‑радиологическое улучшение и короткую реабилитацию у отобранных пациентов, тогда как остеотомии дают более масштабную коррекцию при тяжёлых формах ценой большей инвазии. Отдалённые серии наблюдений по calcaneo‑stop и латеральному удлинению сообщают о стабильных функциональных исходах, но подчёркивают важность строгих показаний и индивидуализации с учётом биомеханики и сопутствующей патологии. Решение принимает ортопед‑хирург после очной оценки и обсуждения с семьёй целей, рисков и ожидаемых результатов.

Обзоры показывают: артроэрез эффективен у симптомных пациентов с гибкой деформацией, а остеотомии предпочтительны при тяжёлых/комбинированных вариантах; выбор метода определяется симптомами, гибкостью и целями коррекции, а не только углами на снимках.

Какие противопоказания, риски и ограничения есть у разных методов лечения и как снизить вероятность рецидива?

Ограничения методов важно проговорить заранее. Ортезы не «формируют» свод при мобильных вариантах и работают как средство симптом‑контроля; универсальных стелек нет, подбор индивидуален и требует контроля динамики. ЛФК и массаж улучшают функцию и комфорт, но не устраняют структурные причины; доказательность физиотерапии неоднородна и рассматривается как вспомогательная мера в составе программы, а не как самостоятельное лечение. После операций возможны боль, отёк, раздражение от импланта при артроэрезе, несращение/коррекция меньше ожидаемой, нарушение баланса мягких тканей при остеотомиях; необходимость ревизии обсуждается на этапе информированного согласия.

Противопоказаниями к артроэрезу считают ригидные коалиции без их коррекции, выраженную плосковальгусную деформацию с несоответствием размеров импланта и сопутствующие состояния, делающие метод нецелесообразным; для остеотомий относительные ограничения — несформированный костный возраст для конкретной техники, активная инфекция, неконтролируемые системные заболевания. Снижение риска рецидива опирается на правильный подбор обуви, постепенное наращивание активности, обучение «моторному паттерну» через ЛФК, контроль массы тела и периодический осмотр у детского ортопеда для корректировки программы.

Что можно сделать дома безопасно, чтобы помочь ребёнку сейчас?

Начните с простого: уменьшите утомляющие нагрузки и позаботьтесь об удобной, правильно сидящей обуви. Небольшие игровые упражнения босиком улучшают чувствительность стоп и контроль оси без перегрузки. Выбирайте ровную безопасную поверхность, следите за самочувствием и прекращайте занятие при дискомфорте. Для ухода за кожей после активного дня подойдёт мягкий самомассаж стоп, без агрессивного давления.

- Что можно дома: короткие игровые упражнения «сбор предметов пальцами», «гусеница», перекаты мячика стопой на ровной поверхности.

- Что можно дома: чередование ходьбы на носках и пятках в форме игры, дозированно и без боли.

- Что можно дома: следить за равномерным износом обуви и самочувствием после активности; при повторяемости жалоб планировать очный осмотр.

Домашняя ЛФК при деформациях стоп у детей эффективнее, если превращена в игру: «гусеница», захват мелких предметов пальцами и ходьба по рельефной поверхности повышают вовлечённость и стабильность выполнения.

Чего делать не стоит при подозрении на вальгус и почему это может навредить?

Избегайте ошибок: жёсткая фиксация без показаний и «универсальные» гаджеты могут ухудшить контроль движений и комфорт. Сильная боль после нагрузок или быстрый прогресс признаков — повод для очной оценки, а не для усиления тренировок дома. Любые длительные занятия должны быть щадящими и прерываться при дискомфорте; подход «через боль» повышает риск перегрузки мягких тканей.

- Чего не делать: не выбирать обувь с чрезмерно жёсткой подошвой и высоким неподвижным задником без показаний — это ограничивает естественный перекат и может усиливать неправильный паттерн шага.

- Чего не делать: не использовать «универсальные» стельки без примерки и контроля — риск давления в неправильных точках и усиления усталости.

- Чего не делать: не наращивать объём упражнений при появлении боли, отёка или хромоты; сначала отдых, затем очная оценка.

Когда срочно

Когда срочно: резкая боль и отказ от опоры, выраженный отёк/покраснение с лихорадкой, внезапная асимметрия походки или травма с невозможностью наступать — звоните 103/112.

Как выбрать обувь, стельки и режим активности: на что ориентироваться при прогулках, спорте и занятиях ЛФК?

Обувь — инструмент комфорта: обращайте внимание на гибкость переката в передней трети подошвы, адекватную фиксацию средней части и формоустойчивый, но не «бетонный» задник. Обувь должна быть лёгкой, по размеру и совместимой с стелькой при её наличии. Режим активности — чередование спокойных прогулок с короткими блоками игры/ЛФК и периодами отдыха; важен принцип «без боли и отёка после».

- Обувь: гибкий перекат под плюснефаланговой линией, задник держит форму и пятку, фиксация шнурками/липучками; натуральные материалы и точная посадка.

- Стельки: подбираются индивидуально под обувь и ногу; примеряйте стельку в выбранной паре — не допускайте смещений и давления на свод.

- Активность и ЛФК: короткие игровые сессии на ровной поверхности, с контролем усталости; при ухудшении самочувствия — уменьшить объём и сделать паузу.

Критерии правильной обуви включают гибкость по линии переката и устойчивый задник для фиксации пятки; сочетание с индивидуально подобранной стелькой проверяют при примерке, чтобы избежать точечного давления и смещения.

Стоимость/время/ресурсы: на что ориентироваться при обследовании и лечении в Москве?

Ориентиры — без цифр: планируйте время на первичную очную оценку, подбор ортезов и контроль в динамике. На этапе диагностики обычно хватает клинического осмотра с функциональными пробами; инструментальные методы применяются по показаниям и могут потребовать отдельного визита. Изготовление индивидуальных стелек требует примерки под конкретную обувь и последующих корректировок, особенно в периоды роста. Для администрирования удобно иметь результаты предыдущих обследований и ту пару обуви, в которой предполагается носить стельки.

| Этап | Что входит | Время/ресурсы | Примечания |

|---|---|---|---|

| Первичный осмотр | Клиническая оценка оси и сводов, обсуждение жалоб | Короткий визит | Берите прежние заключения и обувь ребёнка |

| Подбор стелек/ортезов | Примерка, кастомизация под обувь | От одного визита с последующей корректировкой | Совместимость с обувью критична |

| ЛФК и обучение | Домашняя программа с контролем | Короткие регулярные сессии | Фокус на безболезненном выполнении |

| Контроль в динамике | Оценка эффекта, коррекция тактики | Плановые визиты | Особенно важны в периоды роста |

Совет эксперта: как повысить приверженность лечению у ребёнка и семьи?

Секрет в удобстве и игре: выбирайте обувь и стельки, которые реально комфортны в движении, и превращайте ЛФК в короткие игровые задания. Объясняйте «зачем» понятным языком: цель — меньше уставать и легче бегать, а не «идеальная картинка» на снимке. Покажите ребёнку простой маркер прогресса (например, как меньше стирается внутренний край подошвы) — наглядность повышает вовлечённость. Поддерживайте рутину: привязывайте упражнения к привычным делам и отмечайте «маленькие победы».

Рабочие приёмы для семьи

- Совместная примерка: пройдитесь по коридору клиники в разных парах — ребёнок выбирает, где «легче шагать».

- Микрошаги: 5–7 минут игры вместо длинных тренировок, но регулярно; календарь с наклейками помогает держать ритм.

- Обратная связь: фото износа подошвы и видео походки до/после — мотивация и материал для обсуждения на контроле.

Функциональная «переобучающая» программа при гибком плоскостопии эффективнее, когда задачи встроены в бытовую активность и дозируются без боли; визуальная обратная связь повышает приверженность семьи.

Взгляд с другой стороны: когда «наблюдать и подрастём» уместно, а когда важно не тянуть?

Наблюдать — можно не всегда: при гибкой, безболезненной деформации без функциональных ограничений разумна стратегия наблюдения с обучением обуви/активности. Если же есть боль, быстрая утомляемость, ограничение участия в играх, неравномерный износ обуви или прогресс признаков, затягивать не стоит — нужна очная оценка с планом коррекции. Признаки ригидности, асимметрии или частых «подворачиваний» стоп — дополнительные аргументы в пользу активной тактики.

Ориентиры решения

- Уместно наблюдать: нет боли и ограничений, гибкая деформация, жалобы эпизодические — обучение обуви и самоконтроль.

- Важно ускориться: стойкая боль, снижение выносливости, прогресс из месяца в месяц, проблемы с обувью — очный осмотр и коррекция.

- Требует внимания: признаки ригидности/асимметрии, частые травмы голеностопа — углублённая оценка и пересмотр тактики.

Тактика «подождать» допустима при отсутствии боли и ограничений, но при симптомах или прогрессировании ключ к успеху — ранняя очная оценка и индивидуализация программы, а не универсальные решения.

FAQ: самые частые вопросы родителей о вальгусной деформации стоп у детей

Это диагноз на всю жизнь? Чаще нет: гибкая деформация у части детей не вызывает боли и не мешает активности; тактика зависит от симптомов и функции, а не только от «красивого отпечатка». При жалобах помогают обувь, стельки и ЛФК, при ригидности или стойкой боли нужна очная оценка у профильного специалиста.

Нужны ли стельки всем детям с «плоским отпечатком»? Нет: рутинное ортезирование без жалоб не требуется; стельки рассматривают при боли, усталости, X‑осевой установке и нагрузочных мозолях, с примеркой под конкретную обувь и контролем динамики.

Можно ли полностью «выправить» стопу упражнениями? Упражнения улучшают контроль оси, выносливость и комфорт, но не «перекраивают» кости; цель — меньше уставать и легче двигаться в быту и спорте, в связке с обувью и ортезами по показаниям.

Когда говорить про операцию? При стойкой боли, функциональных ограничениях и неэффективности адекватной консервативной программы, а также при ригидности или структурных причинах по данным осмотра и визуализации — решение принимает ортопед‑хирург.

К кому идти сначала — подологу или ортопеду? Точка входа — детский ортопед для оценки оси и сводов; подолог помогает с уходом за кожей/ногтями и нагрузочными мозолями, при необходимости вместе ведут наблюдение.

Как записаться в клинику «Подология» (Москва)?

Записаться просто: доступны онлайн‑форма и обратный звонок, а также мессенджеры; на приёме работают детские специалисты по стопе и ортезированию. Удобно заранее приготовить ФИО ребёнка, дату рождения, краткое описание жалоб и фото износа обуви; на визит возьмите любимую пару кроссовок для примерки стелек. При необходимости дальнейших услуг специалисты клиники скоординируют маршрут и контроль в динамике.

К кому записываться по теме деформаций стоп у детей: детский ортопед — первичная оценка оси/сводов; подолог/подиатр — уход за кожей и ногтями, нагрузочные мозоли, профилактика; при показаниях — совместное ведение и подбор стелек/ортезов на базе клиники.

Главное — различать гибкие и ригидные варианты и опираться на симптомы: боль, утомляемость и ограничения важнее «идеального отпечатка» стопы на бумаге. До визита безопасно наблюдать динамику жалоб и износа обуви, кратко записывать, когда усиливается дискомфорт, и взять на приём удобную пару кроссовок для примерки стелек. Оптимальная точка входа — очная консультация у детского ортопеда; при нагрузочных мозолях и уходе за кожей дополнительно полезен подолог/подиатр. Общие ориентиры изложены здесь для понимания подходов, окончательное решение по диагностике и лечению принимает врач очно с учётом возраста и активности ребёнка.

Записаться на очную консультацию можно онлайн: выберите профиль «Детский ортопед» и удобное время визита — специалист поможет определить безопасные шаги и план действий. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста. Перейти к записи