Что такое синдром тарзального канала простыми словами?

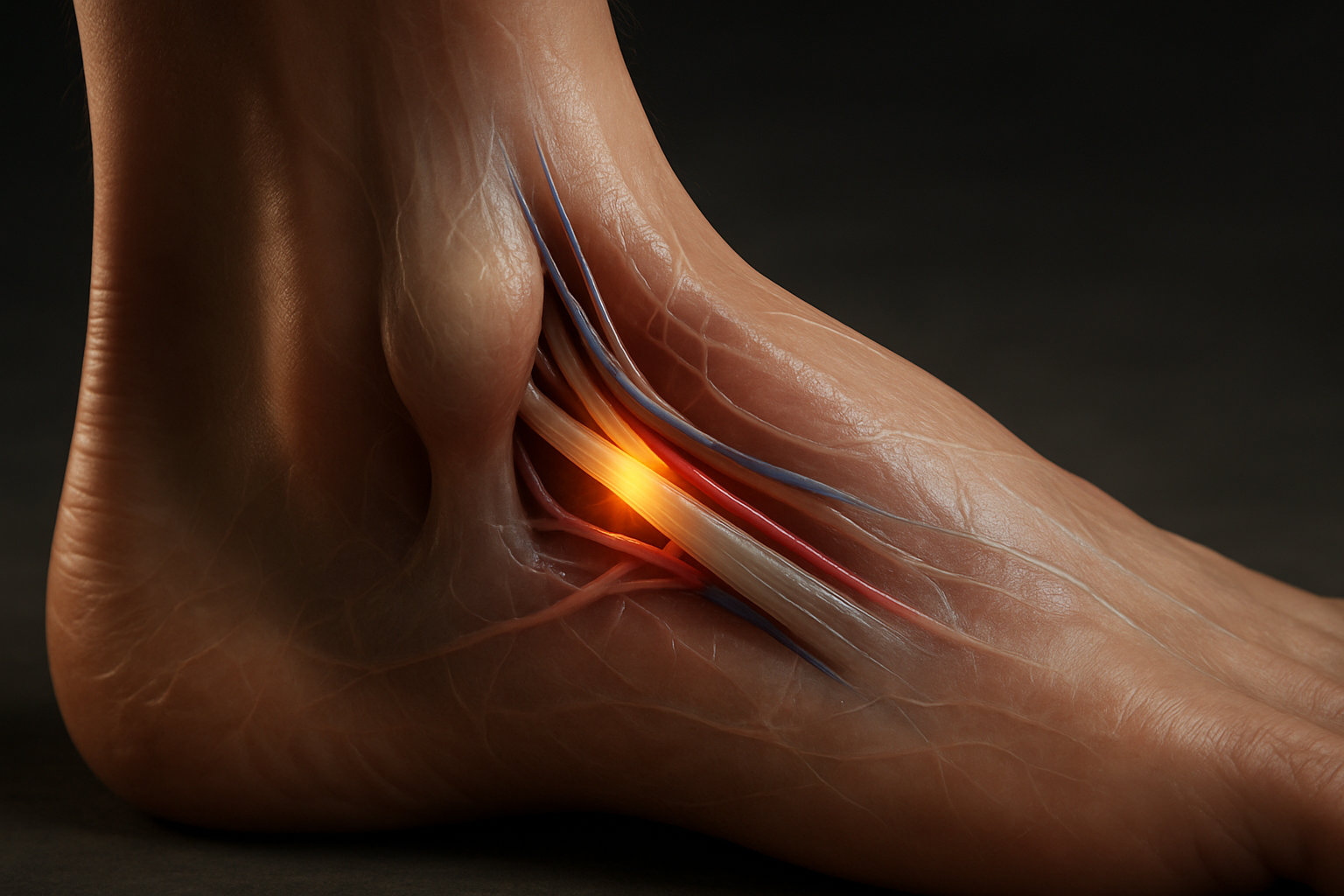

Если тянет, жжёт или «колет» под внутренней лодыжкой и в подошве, это может быть сдавление нерва у голеностопа. Синдром тарзального канала — это «аналог карпального туннеля», только в стопе: задний большеберцовый нерв проходит через узкий канал на внутренней стороне лодыжки и при сжатии даёт боль, покалывание, «мурашки» и онемение в своде и пальцах стопы.

Обычно дискомфорт усиливается при ходьбе, длительном стоянии или в конце дня, а после отдыха может стихать, что помогает отличить состояние от пяточной боли другой природы. Возможны «прострелы» по ходу нерва, ночное усиление парестезий и слабость мелких мышц стопы при длительном течении. Часто симптомы локализуются кнутри от лодыжки и распространяются на подошву, но при вовлечении ветвей нерва зона ощущений может различаться.

Клинически обращают внимание на болезненность при пальпации проекции туннеля, провокацию покалывания при лёгком простукивании (тест Тинеля) и влияние положения стопы с максимальным тыльным сгибанием и эверсией на появление симптомов.

Почему канал «сужается» и нерв страдает?

Способствуют отёк тканей после травмы, деформация стопы с гиперпронацией, кисты и фиброз, воспаление сухожилий, реже системные причины, которые изменяют объём содержимого канала или повышают давление в нём.

Какие симптомы должны насторожить и когда идти к подологу?

Насторожить должны повторяющиеся «электрические» ощущения в подошве и внутренняя лодыжка, особенно после нагрузки. Типичные жалобы: жгучая боль по медиальному краю лодыжки и в своде стопы, покалывание, онемение пальцев, чувство «ватной» стопы; нередко боль «стреляет» к пятке или к пальцам, а дискомфорт возрастает при стоянии и ходьбе. Эти признаки — повод обратиться к подологу для первичной оценки и маршрутизации.

- Обратиться планово стоит при боли и парестезиях более нескольких дней, нарушении привычной активности или потребности «снимать обувь» из‑за жжения в стопе.

- Полезны описания триггеров: дальняя ходьба, бег, длительное стояние, тесная обувь — это помогает врачу уточнить источник сдавления.

- Если симптомы мешают сну либо появились эпизоды слабости в коротких мышцах стопы (суетность пальцев, утомляемость свода), визит не откладывать.

Экспертные обзоры подчёркивают, что ранняя маршрутизация к профильному специалисту улучшает контроль боли и снижает риск хронической нейропатии при компрессионных монневропатиях стопы.

Красные флаги: когда срочно к хирургу стопы или звонить 103/112?

Немедленная помощь важна, если есть признаки острого повреждения нерва или объёмного процесса. [красные флаги] — звоните 103/112.

- Внезапная, нарастающая боль у лодыжки/в стопе с быстрым отёком после травмы или без очевидной причины.

- Резкое выпадение чувствительности подошвы или пальцев, ощущение «полной анестезии» участка стопы.

- Невозможность опереться на стопу из‑за боли или слабости, изменение походки вплоть до «подламывания».

- Прогрессирующая слабость мышц стопы, деформация пальцев на фоне болей и парестезий.

- Признаки возможного объёмного образования (плотная болезненная «шишка» в проекции канала) с усилением ночных симптомов.

Кто в группе риска по синдрому тарзального канала?

Риск выше при длительной нагрузке на стопы и изменённой биомеханике шаговой цепи. В уязвимой группе — люди с плоскостопием, гиперпронацией, варусом/вальгусом пятки, а также те, кто много стоит или ходит на работе. Провоцируют состояние перенесённые травмы лодыжки, растяжения, переломы, после которых формируются отёк и фиброз каналов. Важны и «занимающие пространство» причины: ганглиевые кисты, варикозные вены, остеофиты, утолщённые сухожилия, которые сужают просвет и повышают давление на нерв.

- Системные фоновые болезни: сахарный диабет, гипотиреоз, ревматоидный артрит, подагра — повышают отёчность тканей и уязвимость нервов.

- Избыточный вес усиливает механическую нагрузку на свод стопы и медиальную лодыжку.

- Повторяющиеся нагрузки: бег, прыжки, длительное стояние, тесная или жёсткая обувь, каблуки.

Почему биомеханика так важна?

При гиперпронации тянущие силы смещают структуры кнутри, увеличивая трение и давление в зоне удерживателя сгибателей. Это снижает «резерв объёма» канала и облегчает компрессию большеберцового нерва и его ветвей.

Как проходит диагностика у подолога?

Цель — подтвердить нейропатическую природу боли и найти источник сдавления. Осмотр включает пальпацию проекции тарзального канала, оценку чувствительности подошвы и пальцев, тест Тинеля (покалывание при простукивании) и провокационные пробы с тыльным сгибанием и эверсией. Анализ походки и постановки пятки помогает выявить гиперпронацию и перегрузку медиальной дуги. При подозрении на структурную причину подолог направляет на УЗИ мягких тканей или МРТ голеностопа, а также на консультацию смежных специалистов.

- Инструментальные методы по маршруту: УЗИ для поиска кист, варикозных вен, утолщённых сухожилий; МРТ — при неясной клинике или планировании операции.

- Нейрофизиология: исследование скорости проведения по нервам, электромиография — для подтверждения мононевропатии и дифференциации от радикулопатий.

- Маршрутизация: при выраженной деформации — консультация ортопеда; при выраженном нейропатическом компоненте — невролог; при объёмном образовании — хирург стопы.

Клиническое обследование остаётся отправной точкой: локальная болезненность, парестезии по ходу нерва и провокация симптомов в стресс-положении стопы повышают вероятность компрессионной невропатии.

Что означает точность диагностических тестов при этом синдроме?

Точность — это способность теста «поймать» заболевание и не перепутать его с другими причинами боли. Чувствительность показывает долю выявленных случаев среди всех больных, специфичность — долю правильно отрицательных среди здоровых. Для клинических проб (Тинеля, позиционные тесты) точность варьирует: их используют как «скрининг» в кабинете, затем подтверждают нейровизуализацией и нейрофизиологией. Нейрофизиологические исследования уточняют поражение нерва и степень блока проведения, а визуализация помогает увидеть механическую причину.

| Метод | Что показывает | Сильные стороны | Ограничения |

|---|---|---|---|

| Клинические пробы (Тинеля, позиционные) | Провокация парестезий в проекции нерва | Быстро, без лучевой нагрузки, доступно на приёме | Зависит от опыта, перекрывается с другими невропатиями |

| Нейрофизиология (СКСН/ЭМГ) | Замедление проводимости, признаки мононевропатии | Объективизация поражения нерва, оценка степени | Может быть нормальной на ранних стадиях, не показывает причину |

| УЗИ мягких тканей | Кисты, варикоз, утолщённые сухожилия, периневральный отёк | Динамическая оценка, прицельный поиск «массы» | Операторозависимость, ограничение глубины и обзора |

| МРТ голеностопа | Структуры канала, воспаление, фиброз, объёмные образования | Высокая детализация анатомии, предоперационное планирование | Стоимость, не всегда доступна при противопоказаниях к МРТ |

Компромисс: начинать с клинических проб и целевого УЗИ, при неясности добавлять нейрофизиологию и МРТ; точность повышается при сочетании нескольких методов, а интерпретация — задача профильного врача.

К каким врачам кроме подолога стоит обратиться при подозрении?

Команда специалистов помогает быстрее найти причину сдавления нерва и выбрать безопасную тактику. При выраженной деформации свода, гиперпронации и болях при нагрузке подолог направляет на консультацию ортопеда для оценки биомеханики и подбора средств разгрузки. Если доминируют парестезии, ночные «прострелы» и снижение чувствительности, необходим невролог для подтверждения нейропатии и исключения полинейропатий. При подозрении на объёмный процесс в зоне канала (киста, рубец, варикоз) требуется хирург стопы.

- Сосудистый специалист — при признаках венозной патологии у медиальной лодыжки и нарастающем вечернем отёке.

- Эндокринолог — при диабете, ожирении, нарушениях щитовидной железы, которые повышают уязвимость нерва и отёчность тканей.

- Физиотерапевт и специалист по реабилитации — для плана постепенной нагрузки и контроля факторов, усиливающих компрессию.

Базовая координация остаётся у подолога: биомеханика — к ортопеду, нейропатическая доминанта — к неврологу, анатомическая «масса» — к хирургу стопы.

Какие методы лечения предлагают хирурги стопы?

Основная цель — декомпрессия нерва и устранение источника давления. Когда консервативные меры не дали стойкого эффекта и подтверждена компрессия, обсуждают открытый релиз удерживателя сгибателей, невролиз заднего большеберцового нерва и ветвей, удаление кист, рубцов или остеофитов. При сочетании с выраженной деформацией свода рассматривают коррекцию биомеханики по показаниям. Решение принимается после визуализации (УЗИ/МРТ) и нейрофизиологии, с учётом функций, болевого профиля и сопутствующих заболеваний.

| Метод | Эффективность | Риски | Ресурсы | Восстановление | Кому подходит |

|---|---|---|---|---|---|

| Открытая декомпрессия канала | Уменьшение боли и парестезий при подтверждённой компрессии | Рубцевание, инфекция, неполный регресс симптомов | Операционная, анестезия, хирург стопы | Краткая иммобилизация, постепенная нагрузка | Неуспех консервативной терапии, чёткая анатомическая причина |

| Невролиз ветвей нерва | Точный релиз при сегментарном сдавлении | Травма мелких ветвей, стойкая гипестезия | Микрохирургический инструментарий | Постепенное восстановление чувствительности | Локализованное сужение по данным УЗИ/МРТ |

| Удаление кисты/рубца/остеофита | Устранение первопричины давления | Рецидив кисты, повреждение тканей | Визуализация и инструменты для резекции | Зависит от объёма вмешательства | Доказанный объёмный процесс |

Компромисс: оперируют при подтверждённой анатомической причине и неэффективности консервативных мер; выбор техники зависит от уровня сдавления и целей восстановления функции.

Когда лечение назначает невролог, а когда подолог?

Роли распределяют по доминирующему фактору — биомеханика против нейропатии. Подолог ведёт случаи с перегрузкой медиальной дуги, гиперпронацией и умеренными парестезиями: обучение самоконтролю, подбор обуви, разгрузка и локальные техники; по ситуации — тейпирование стопы или индивидуальные стельки. Невролог подключается при выраженной нейропатической боли, ночных «прострелах», снижении чувствительности, данных ЭНМГ о блоке проведения или подозрении на полинейропатию/корешковый источник.

- Подолог координирует немедикаментозные меры и маршрутизацию к ортопеду/хирургу стопы при подозрении на объёмный процесс.

- Невролог формирует медикаментозную стратегию при нейропатической боли и контролирует безопасность с учётом сопутствующих заболеваний; off‑label — только по назначению врача.

- При сохранении симптомов после базовой терапии обсуждается хирургическая декомпрессия после дообследования.

Как договориться о совместном плане?

Подолог стартует с разгрузки и контроля триггеров, невролог подтверждает нейропатию и корректирует терапию, хирург стопы вмешивается при анатомической причине или неуспехе консервативного подхода.

Когда назначается хирургическая операция и как проходит восстановление?

Операцию рассматривают, когда подтверждена механическая компрессия нерва и консервативные меры не дали стойкого улучшения. Показания включают прогрессирующие парестезии и боль по ходу заднего большеберцового нерва, снижение чувствительности или силы, данные нейрофизиологии о блоке проведения, выявленное объёмное образование (киста, рубец, остеофит), выраженную деформацию с перегрузкой канала. Типичные вмешательства: декомпрессия удерживателя сгибателей, невролиз нерва/ветвей, удаление причинного образования. Противопоказания оцениваются индивидуально с учётом сосудистого статуса, сопутствующих болезней и рисков анестезии.

- Предоперационный этап: подтверждение уровня компрессии, планирование по УЗИ/МРТ, оценка рисков анестезии.

- Операция: прицельный релиз канала, бережная работа с ветвями нерва, устранение объёмной причины.

- После операции: краткая иммобилизация, возвышенное положение, постепенная разгрузка и контроль отёка.

- Реабилитация: восстановление чувствительности и походки, дозированная нагрузка, коррекция биомеханики.

Что ждать от восстановления?

Обычно возвращение к повседневной активности происходит постепенно: сначала защита раны и контроль боли, затем увеличение дистанций ходьбы и упражнения на гибкость/силу. Точные сроки индивидуальны и зависят от объёма вмешательства и исходной нейропатии.

Стоимость/время/ресурсы: на что ориентироваться в Москве?

Итоговые расходы зависят от объёма диагностики, типа вмешательства и реабилитации. Для планирования учитывают консультации профильных специалистов, визуализацию (УЗИ/МРТ), нейрофизиологию, саму операцию с анестезией и перевязками, а также восстановительные визиты. На этапе консервативной коррекции биомеханики возможны расходы на индивидуальные ортезы или разгрузочные решения. Если точных цен нет в открытом доступе, ориентируются на прайс клиники и составляют смету вместе с лечащим врачом.

| Этап | Время | Ресурсы | Комментарий |

|---|---|---|---|

| Первичная оценка | 1 визит | Осмотр, функциональные пробы | Маршрутизация к смежным специалистам |

| Диагностика | 1–2 недели | УЗИ/МРТ, нейрофизиология | Определение уровня и причины компрессии |

| Консервативный этап | 3–12 недель | Разгрузка, обучение, ортезы | Решение о необходимости операции |

| Операция | 1 день | Операционная, анестезия | Декомпрессия/невролиз/удаление образования |

| Реабилитация | 4–12 недель | Контроль отёка, дозированная нагрузка | Коррекция биомеханики для профилактики рецидива |

Ориентир по времени: от первичного визита до полной реабилитации у большинства пациентов проходит несколько месяцев; сроки варьируют в зависимости от тяжести сдавления и объёма вмешательства.

Совет эксперта: как повысить успех лечения?

Ключ к успеху — устранить давление на нерв и контролировать триггеры. На старте важны разгрузка медиальной дуги, корректная обувь и контроль веса, так как лишняя нагрузка усиливает давление в канале. Полезны обученные привычки: чередовать стояние и ходьбу, делать короткие «перерывы для стоп», отслеживать провокации (тесная обувь, длительная эверсия). При подтверждённой анатомической причине своевременная декомпрессия уменьшает риск хронических изменений нерва.

- Фокус на биомеханике: стельки и техники поддержки свода снижают повторное раздражение нерва.

- План наблюдения: оценка чувствительности, силы и походки каждые несколько недель на этапе восстановления.

- Командный подход: подолог, ортопед, невролог и хирург стопы согласуют единую тактику для устойчивого результата.

Практический принцип: чем точнее известна причина компрессии и чем раньше выполнена коррекция нагрузки или релиз, тем выше шансы на стабильный контроль симптомов и возврат к активности.

Взгляд с другой стороны: что говорят дерматологи о болях в стопе?

Боль в стопе не всегда связана только с нервами или суставами — кожа и ногти часто «маскируют» причину. Дерматологи обращают внимание на микозы, трещины, мозоли, бородавки и экзему: эти состояния вызывают жгучую боль, усиливают давление на нервы и меняют походку. При хроническом раздражении кожи, гипергидрозе, мацерации и микроповреждениях повышается риск вторичного воспаления вокруг тарзального канала. Если есть зуд, шелушение, неприятный запах, изменённые ногти или болезненные участки ороговения, полезна консультация дерматолога.

- Кожные триггеры боли: натоптыши, трещины пяток, подошвенные бородавки, микоз стоп и онихомикоз.

- Дерматологические факторы меняют распределение нагрузки, что усиливает компрессию нервных ветвей.

- Совместный подход с подологом снижает риск рецидива за счёт контроля кожи, ногтей и обувных факторов.

Когда дерматолог особенно нужен?

При стойком зуде, высыпаниях, болезненных ороговевших участках, изменениях ногтей и частых трещинах на фоне боли в стопе — для исключения инфекций и коррекции ухода.

Как менялись рекомендации по синдрому за последние 10-15 лет?

Акцент сместился с «лечить боль» к «устранить причину компрессии и перегрузки». В клинической практике усилилась роль биомеханической оценки: учитывают гиперпронацию, работу медиальной дуги, посадку обуви, а не только локальную болезненность. Шире применяют УЗИ для динамического поиска «массы» (кисты, варикоз, утолщённые сухожилия) и навигации инвазивных процедур, а МРТ — для предоперационного планирования. Нейрофизиология используется точечно: для подтверждения мононевропатии и исключения корешковой патологии, при этом решения всё чаще базируются на сочетании клиники и визуализации.

- Консервативный этап стал структурированным: разгрузка, модификация активности, стельки/ортезы, обучение и контроль триггеров.

- Хирургия — при подтверждённой анатомической причине и неуспехе консервативных мер, с прицельным невролизом ветвей.

- Фокус на приверженности: профилактика рецидива через коррекцию биомеханики и выбор обуви, а не только разовые процедуры.

Современный подход: комбинировать клинические пробы с целевой визуализацией и адресно устранять причину давления, параллельно управляя нагрузкой и привычками.

Мини-кейсы: типичные истории пациентов с этим диагнозом

Три жизненные ситуации показывают, как разные причины приводят к похожим жалобам. Кейс 1: офисный сотрудник, длительное стояние у рабочего места, жгучая боль по внутренней лодыжке и «мурашки» в своде к вечеру. Осмотр выявил гиперпронацию, локальную болезненность в проекции канала; разгрузка, ортезы и обучение снизили симптомы, операция не потребовалась. Кейс 2: бегун-любитель после увеличения объёма тренинга — «прострелы» в подошву, ночные парестезии; целевое УЗИ показало периневральный отёк, помогли рестарт‑план и коррекция обуви.

- Кейс 3: пациент с давним отёком у медиальной лодыжки и плотной «шишкой» — по МРТ ганглиевая киста; после неуспеха консервативных мер выполнена декомпрессия с удалением кисты, парестезии регрессировали.

- Вывод: одинаковые ощущения могут иметь разные причины — от перегрузки дуги до объёмного процесса; тактика зависит от источника компрессии.

- Практический шаг: после базовой диагностики план составляют совместно — подолог, ортопед/хирург стопы, при нейропатической доминанте — невролог.

Как удержать результат после улучшения?

Поддерживать массу тела, чередовать нагрузку и отдых, следить за обувью и износом стелек, вовремя обновлять ортезы и возвращаться к тренировкам постепенно.

FAQ: самые частые вопросы пациентов

Короткие ответы помогают быстро сориентироваться и спланировать визит. Что это за состояние? Синдром тарзального канала — сдавление заднего большеберцового нерва у внутренней лодыжки, из‑за чего возникают жгучая боль, покалывание и онемение в подошве. Что провоцирует боль? Чаще длительное стояние, ходьба, бег по твёрдой поверхности, тесная обувь, гиперпронация. К кому записываться первым делом? Обычно к подологу для первичной оценки и маршрутизации; далее — ортопед, невролог или хирург стопы по показаниям.

- Когда срочно? При внезапной сильной боли с нарастающим отёком, утрате опоры или резком выпадении чувствительности — звоните 103/112.

- Нужны ли снимки и анализы? Часто достаточно клинического осмотра + УЗИ/МРТ по показаниям; нейрофизиология помогает уточнить поражение нерва.

- Можно ли обойтись без операции? Во многих случаях помогают разгрузка, коррекция обуви и ортезы; операцию рассматривают при подтверждённой компрессии и отсутствии устойчивого улучшения.

- Чем помочь себе до визита? Снизить нагрузку и время стояния, временно отказаться от тесной обуви и высоких каблуков.

- Зачем стельки? Индивидуальные опоры поддерживают свод и уменьшают давление в зоне канала; при необходимости — подбор на приёме.

Как подготовиться к консультации?

Возьмите удобную обувь, в которой чаще болит, опишите триггеры, сделайте фото отёка/зоны боли после нагрузки. Это ускорит постановку клинической гипотезы.

Как записаться в клинику «Подология» (Москва)?

Запись занимает пару минут и не требует специальной подготовки. Самый быстрый способ — оставить заявку на онлайн‑приём или выбрать специалиста на странице услуг; при необходимости можно начать с консультации подолога для первичной оценки. Удобно заранее приготовить список симптомов, фото обуви и записать, когда именно усиливается боль — это поможет на осмотре.

- Выберите дату и время, оставьте контакты для подтверждения визита.

- Возьмите с собой прошлые заключения, снимки, список препаратов (если есть).

- При перенесённой травме голеностопа заранее сообщите об этом администратору.

Нейтральный маршрут: первичный приём у подолога, при необходимости — ортопед/невролог/хирург стопы; план обследования формируется индивидуально. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.

Главное — вовремя распознать сдавление нерва и устранить причины перегрузки стопы. Синдром тарзального канала чаще проявляется жжением, покалыванием и онемением в подошве, усиливается при длительном стоянии и тесной обуви; безопасно до визита сократить нагрузку и отметить триггеры, которые усиливают симптомы. Для очной оценки оптимален профильный приём у подолога с последующей маршрутизацией к ортопеду, неврологу или хирургу стопы по показаниям. Здесь даны общие ориентиры; персональные решения принимает врач на очной консультации с учётом жалоб и данных осмотра.

Запишитесь на первичную консультацию подолога, чтобы обсудить безопасные шаги и план дальнейших действий. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.