Что такое гипермобильность суставов стопы у взрослых и детей?

Гипермобильность суставов — это состояние, при котором суставы двигаются дальше обычной амплитуды из‑за более растяжимых связок и мягких тканей, что может выглядеть как «повышенная гибкость» или «двойная подвижность». У детей такое встречается чаще из‑за возрастных особенностей соединительной ткани и постепенно уменьшается по мере роста, тогда как у части взрослых сохраняется и может давать симптомы в стопах и голеностопах.

Гипермобильность относится к спектру состояний — от изолированной «гибкости» без жалоб до системных вариантов, связанных с наследственными нарушениями коллагена, например гипермобильным типом синдрома Элерса–Данлоса, где причина может оставаться невыясненной на уровне генетики. Для стоп это означает склонность к избыточной пронации, снижению сводов и нестабильности при нагрузке, что повышает утомляемость и риск микротравм мягких тканей.

Как определяют «избыточную подвижность»

В клинике оценивают объём движений с учётом возраста и пола, а также применяют шкалы общей гибкости; само по себе превышение нормы по амплитуде — ещё не болезнь, важна связь с болью, усталостью и функциональными ограничениями.

«Гипермобильность — это повышенная амплитуда движений относительно норм для возраста и пола; не всякая гибкость патологична, но при боли и нестабильности требуется ведение».

Какие причины приводят к гипермобильности суставов стопы?

Чаще всего причина — наследственные особенности соединительной ткани: изменения структуры коллагена делают связки более растяжимыми, снижая пассивную стабильность суставов стопы. К гипермобильности также предрасполагают форма суставных поверхностей, низкий мышечный тонус и нарушения проприоцепции, из‑за чего человек непроизвольно «уходит» в переразгибание при ходьбе.

У части пациентов гипермобильность — компонент наследственных синдромов, таких как синдром Элерса–Данлоса: при некоторых типах выявляют вариации в генах коллагена (например, COL1A1/1A2/3A1/5A1/5A2) или белков, связанных с его созреванием; при гипермобильном типе причинный ген пока не установлен. Гормональные влияния, например действие релаксина во второй–третьей трети беременности, временно усиливают растяжимость тканей и могут усугублять нестабильность стоп.

Роль тренировки и образа жизни

Длительная растяжка и некоторые виды спорта развивают функциональную «гибкость» за счёт адаптации связок и мягких тканей; при недостаточной силовой поддержке это может закреплять гипермобильный паттерн в стопах.

«В большинстве случаев гипермобильность — семейная, связана с изменениями коллагена; реже это проявление генетического синдрома соединительной ткани».

Какие симптомы указывают на гипермобильность стопы?

Типичные проявления — боль в стопе после ходьбы или длительного стояния, чувство «разболтанности» голеностопа, повышенная утомляемость и частые «подворачивания» при неровной поверхности. У детей нередко отмечаются «ноющие» боли в стопах и голенях, частые спотыкания и растяжения, что порой ошибочно относят к «ростовым болям».

Визуально могут отмечаться уплощение сводов и избыточная пронация, что повышает нагрузку на подошвенную фасцию и сухожилия, провоцируя пяточную боль и дисфункцию задней большеберцовой мышцы; у взрослых это часто сочетается с болезненными плосковальгусными изменениями. Также возможны ощущения «щелчков» в суставах, нестабильность при поворотах и дискомфорт при подборе обуви, особенно на твёрдой подошве.

Когда задуматься о консультации

Если боль повторяется, нарастают эпизоды подворачивания или снижается выносливость при ходьбе, стоит обсудить симптомы со специалистом по стопе для оценки биомеханики и подбора поддерживающих решений.

«У взрослых гипермобильность часто связана с болезненными плоскостопиями и нестабильностью голеностопа, а у детей — с утомляемостью и частыми растяжениями».

Когда нужно обратиться к подологу, а когда к хирургу стопы?

Если есть дискомфорт, мозоли, натёртости, утомляемость, «разболтанность» в стопе, сначала лучше обратиться к подологу: он оценит кожу, ногти и биомеханику, предложит базовую поддержку и профилактику. При стойкой боли, повторяющихся подворачиваниях, прогрессирующей деформации пальцев или свода, ограничении повседневной активности показана консультация хирурга стопы или травматолога‑ортопеда для уточнения тактики.

- Подолог: профилактика и уход, оценка опоры и обуви, разгрузка зон болей, направления к смежным специалистам при необходимости.

- Хирург стопы/ортопед: выраженная нестабильность, подозрение на разрывы/подвывихи суставов, прогрессирующие деформации, неэффективность консервативных мер.

При записи к подологу в рамках первичной оценки уместна базовая коррекция опоры, обсуждение выбора обуви, а при признаках патологической нестабильности — маршрутизация к ортопеду. Для первичного шага подойдёт консультация подолога.

Когда срочно

Немедленная помощь нужна при резкой боли после травмы, нарастающем отёке, невозможности опереться на стопу, внезапной деформации, онемении или бледности пальцев — звоните 103/112.

Какие риски и осложнения связаны с гипермобильностью стопы?

Гипермобильность повышает нагрузку на связки и сухожилия, поэтому чаще возникают подворачивания и растяжения, болезненность при длительной ходьбе, локальные перегрузки подошвенных отделов. Со временем возможны плосковальгусные изменения, переразгибание плюснефаланговых суставов, воспаление фасции и сухожилий.

- Повторные микротравмы: растяжения связок, боль по наружной поверхности голеностопа.

- Перегрузочные синдромы: подошвенный фасциит, тендинопатия задней большеберцовой мышцы.

- Деформации: уплощение сводов, отклонение первого пальца, молоткообразные пальцы.

- Снижение выносливости: усталость, ограничение активности, сложность подбора обуви.

Практическое правило: чем дольше сохраняется болезненность и «неустойчивость» после нагрузок, тем выше вероятность перегрузочного процесса, который требует оценки опоры и коррекции походки.

Как проходит диагностика у подолога?

Осмотр начинается с беседы и оценки жалоб, затем — визуальная проверка кожи, ногтей, сводов и походки, пальпация связок и сухожилий, функциональные тесты на стабильность и объём движений. При необходимости выполняются инструментальные методы для анализа опоры и распределения нагрузки, а также даются рекомендации по обуви и уходу.

- Сбор анамнеза: нагрузки, обувь, эпизоды подворачивания, сопутствующие состояния.

- Клиническая оценка: осанка стоп, пронация/супинация, болевые точки, тесты на нестабильность.

- Инструментальный анализ: отпечаток стопы, фотометрия позы, оценка износа обуви; при показаниях — направление к ортопеду.

По итогам визита подолог формирует план немедицинских мер ухода, подбора обуви и средств разгрузки. Для детальной оценки опоры и подбора поддерживающих решений может пригодиться услуга стельки и ортозы.

Что взять на приём

Привезти повседневную обувь и кроссовки, в которых ходите чаще всего, а также снимки/заключения, если обследования проводились ранее — это поможет точнее оценить паттерны нагрузки.

Что означает точность диагностических тестов при гипермобильности?

Точность тестов — это способность метода правильно выявлять людей с состоянием (чувствительность) и без него (специфичность), что помогает отличить «просто гибкость» от клинически значимой нестабильности. В практике используют суммарные шкалы общей подвижности (например, Бейтон), клинические критерии и локальные тесты стабильности голеностопа и средне‑/заднего отдела стопы. Чем выше чувствительность, тем меньше пропускаются случаи, но может быть больше ложноположительных ответов; высокая специфичность снижает риск «передиагностики».

Для оценки стопы важны не только баллы по общей шкале, но и связь симптомов с нагрузкой и объективные признаки нестабильности при осмотре. Локальные мануальные тесты (например, «передний выдвижной ящик» голеностопа) полезны сразу после травмы, тогда как при хронической нестабильности чаще нужны сочетания тестов и инструментальная визуализация по назначению врача. Любые числовые результаты интерпретируются вместе с жалобами, анамнезом и данными осмотра.

Ключевые термины

- Чувствительность

- Доля людей с состоянием, у которых тест положителен; помогает «не пропустить» случаи.

- Специфичность

- Доля людей без состояния, у которых тест отрицателен; снижает риск ложной тревоги.

- Порог отсечения

- Граница баллов/углов, при превышении которой тест считают положительным; пороги зависят от возраста и клиники.

Вывод теста всегда сопоставляют с жалобами, осмотром и функцией: диагноз — это не сумма баллов, а клиническая картина в целом.

Какие методы лечения назначает врач при гипермобильности?

Базовый подход — создать контролируемую стабильность за счёт разгрузки болевых зон, поддержки сводов и тренировки мышечного контроля, чтобы снизить боль и повысить выносливость. Обычно комбинируют корректировку обуви, индивидуальные стельки/ортезы, упражнения на силу и проприоцепцию, при необходимости временное тейпирование. Медикаменты используются по показаниям и назначаются врачом очно; местные процедуры и физиомодальности подбираются индивидуально с учётом переносимости.

- Ортезирование и опора: индивидуальные стельки, поддержка медиального свода, амортизация переднего отдела.

- Тренировка: укрепление задней большеберцовой мышцы, коротких мышц стопы, баланс и контроль оси при ходьбе.

- Тейпирование: краткосрочная стабилизация при нагрузках; вариант — кинезиотейпирование.

- Обувь: умеренная жёсткость задника, адекватная длина/ширина, демпфирующая подошва, отсутствие излишней гибкости в середине.

Когда подключают смежных специалистов

При прогрессирующей деформации, частых «подворачиваниях» и устойчивой боли после 6–12 недель консервативных мер рекомендована очная оценка ортопедом/хирургом стопы для обсуждения расширенной тактики.

Цель лечения — контроль симптомов и снижение риска рецидивов, а не «полная фиксация» сустава: стабильность достигают тренировкой и грамотной поддержкой.

Какие операции выполняет хирург стопы при выраженной гипермобильности?

Оперативные методы рассматривают при выраженной нестабильности, болевых деформациях и неэффективности консервативной терапии после разумного срока наблюдения. Задачи — восстановить стабилизаторы (связки/сухожилия), скорректировать ось и перераспределить нагрузку, сохранив функцию. Выбор техники зависит от уровня поражения: латеральные стабилизации голеностопа, реконструкции сухожилий сводоподдержки, остеотомии для коррекции вальгусного/плоско‑вальгусного положения, артроэрез у избранных пациентов.

| Метод | Эффективность | Риски | Ресурсы | Восстановление | Кому подходит |

|---|---|---|---|---|---|

| Латеральная стабилизация голеностопа (модиф. Бростром) | Снижение эпизодов подворачивания, улучшение стабильности при нагрузке | Ригидность, повторная нестабильность, нейрососудистые осложнения | Операционная, фиксаторы, реабилитация | Иммобилизация с поэтапной нагрузкой | Хроническая латеральная нестабильность без тяжелого артроза |

| Реконструкция сводоподдержки (ПТТ, мягкотканные процедуры) | Уменьшение боли, поддержка медиального свода | Недостаточная коррекция, тендинопатия, инфекция | Операционная, ортезы после | Постепенная нагрузка, укрепление | Болезненное плоско-вальгусное положение средней стадии |

| Корригирующие остеотомии заднего/среднего отдела | Восстановление оси и распределения нагрузки | Несращение, изменение биомеханики | Фиксаторы, рентген‑контроль | Длительное, по протоколу | Деформации с ригидным компонентом |

| Артроэрез subtalar | Стабилизация пронации в отобранных случаях | Боль импланта, миграция, необходимость удаления | Имплант, контроль положения | Короткий срок опоры ограничен | Избыточная пронация у пациентов с сохранной гибкостью |

Любая операция — компромисс между стабильностью и подвижностью, поэтому решение принимают очно после оценки биомеханики, образа жизни и ответов на консервативные меры.

Стоимость/время/ресурсы: на что ориентироваться пациенту?

План обычно складывается из первичной оценки, подбора опоры и курса упражнений; при необходимости добавляют тейпирование и контрольные визиты. Для прозрачности ориентируйтесь на старт с консультации, затем — на индивидуальные решения по стелькам/ортезам и обучению домашней программе.

| Шаг | Что входит | Время | Ресурсы пациента | Примечание |

|---|---|---|---|---|

| Первичная консультация | Сбор жалоб, осмотр, базовые функциональные тесты | 30–45 минут | Медкарта, повседневная обувь | Стартовый план и маршрутизация |

| Подбор опоры | Рекомендации по обуви, временные вкладыши или заказ стелек | 30–60 минут | Бюджет на стельки/ортезы | Возможен этапный подбор |

| Тейпирование (по показаниям) | Стабилизация для активности/соревнований | 15–30 минут | Расходные материалы | Краткосрочный эффект |

| Обучение упражнениям | Программа силы и баланса, контроль техники | 30–45 минут | Ежедневные 10–20 минут | Коррекция на контрольном визите |

| Контрольный визит | Оценка динамики, уточнение плана | 20–30 минут | Журнал симптомов/нагрузок | Через 4–8 недель |

Практический ориентир

На старте достаточно консультации и базовой опоры; расширение программы и дополнительные процедуры добавляют по мере необходимости. При активном образе жизни заранее планируйте время на адаптацию к стелькам и тренировкам.

Совет эксперта: как уменьшить нагрузку на стопы в повседневности?

Начните с управления «точками перегруза»: выбирайте устойчивую обувь, распределяйте шаг и темп, добавьте короткие перерывы стоя/в движении. Ежедневно укрепляйте короткие мышцы стопы и контролируйте ось колено‑пятка при ходьбе.

- Обувь: умеренно жёсткий задник, достаточная ширина в носке, амортизация в пятке и середине подошвы.

- Режим: чередование стояния и ходьбы, микропаузи по 1–2 минуты каждые 40–60 минут.

- Техника шага: короче шаг, мягкий перекат, контроль пронации, избегать «сваливания» на внутренний край.

- Домашняя программа: 10–15 минут — подъем свода, «короткая стопа», баланс у стены, укрепление задней большеберцовой.

- Дополнительно: временное тейпирование при непривычных нагрузках; при спорте — постепенное наращивание объёма.

Для поддержки свода и разгрузки болевых зон при активности может подойти коррекция стопы тейпированием. При подборе опоры и обуви ориентируйтесь на стабильность пятки и отсутствия давления на головки плюсневых костей.

Стабильность — это навык. Регулярные короткие тренировки и грамотная обувь часто дают больший эффект, чем редкие «интенсивы» и экстремальные растяжки.

Взгляд с другой стороны: мнение ортопедов и реабилитологов

Ортопеды акцентируют коррекцию оси и профилактику деформаций: важно вовремя стабилизировать задний отдел и поддержать медиальный свод, чтобы снизить риск прогрессии. Реабилитологи делают упор на моторный контроль, проприоцепцию и выносливость мышц‑стабилизаторов для долгосрочного результата.

- Ортопедический фокус: ранняя опора, при необходимости — направленное ортезирование и оценка показаний к хирургии при стойкой нестабильности.

- Реабилитационный фокус: дозированная сила, баланс, обучение самоконтролю симптомов, план возвращения к активности.

- Общее: постепенность, проверка техники, учёт сопутствующих факторов (масса тела, обувь, покрытие, образ жизни).

Для оценки необходимости ортопедической коррекции может быть полезна консультация ортопеда. Междисциплинарный подход помогает сочетать поддержку свода с тренировкой контроля движения для стойкого снижения симптомов.

Как менялись рекомендации по лечению гипермобильности за последние 10-15 лет?

Фокус сместился от «симптоматической обезболивающей терапии» к модели стабилизации движения: приоритет получили упражнения на силу, баланс и проприоцепцию, а также обучение самоконтролю нагрузки. Ортезирование и поддержка сводов рассматриваются как адъювант к тренировке, а не замена активности.

- От «универсальных» ЛФК к целевым программам под конкретный паттерн: контроль оси, короткая стопа, работа с задней большеберцовой.

- От фиксирующих средств к дозированной поддержке: ортезы и стельки — для этапной разгрузки и возвращения к активности.

- Меньше акцента на пассивные процедуры, больше — на комплаентность, психоэдюкцию и постепенную прогрессию.

Практический вывод

Боль и нестабильность рассматриваются как управляемые факторы: регулярные, короткие тренировки и грамотный выбор обуви дают более устойчивый результат, чем редкие интенсивные курсы и длительная иммобилизация.

Мини-кейсы: типовые ситуации пациентов с гипермобильностью стопы

Ситуации ниже иллюстрируют частые запросы и решения без персональных назначений. Они помогают понять, когда нужна базовая поддержка, а когда — маршрутизация к ортопеду.

- Подворачивания на неровной поверхности: молодая активная женщина, боль по наружной лодыжке после прогулок. Решение: стабилизация походки, временное тейпирование, подбор обуви с фиксированным задником, план укрепления коротких мышц стопы.

- Усталость и «жжение» в переднем отделе: офисный сотрудник, длительное стояние. Решение: амортизация в переднем отделе, сокращение шага, микропаузи, упражнения на подъем свода, оценка необходимости стелек.

- Спортивная нагрузка с эпизодами боли в своде: бегун-любитель. Решение: постепенный возврат к объёму, контроль пронации, силовая для задней большеберцовой, тест обуви на скручивание.

- Детская неуклюжесть и спотыкания: школьник, усталость к вечеру. Решение: игровые упражнения на баланс, подбор кроссовок по ширине, оценка необходимости мягкой опоры; наблюдение в динамике.

- Прогрессирующая вальгусная деформация: дискомфорт при длительной ходьбе. Решение: маршрутизация к ортопеду, обсуждение ортезирования и коррекции оси; консервативная программа до решения о хирургии.

FAQ: самые частые вопросы пациентов

Ниже — краткие ответы на популярные вопросы простым языком. Персональные решения принимает врач на очном приёме.

- Гипермобильность пройдёт сама? — У части людей проявления уменьшаются, но контроль нагрузки и тренировка стабилизаторов остаются важны.

- Можно бегать при гипермобильности? — Обычно да, если есть поддержка свода, стабильная обувь и постепенное увеличение объёма.

- Нужны ли стельки всем? — Нет, опора подбирается по симптомам и биомеханике; иногда достаточно обуви и упражнений.

- Помогают ли тейпы надолго? — Это временная поддержка для активности; основа — тренировка и грамотная обувь.

- Когда идти к ортопеду? — При нарастающей деформации, частых подворачиваниях, боли, мешающей повседневности.

- Чего избегать? — Длительных статических поз без пауз, экстремальных растяжек, резкого увеличения нагрузок.

- Всегда ли нужна операция? — Нет; её рассматривают при выраженной нестабильности и неэффективности консервативных мер.

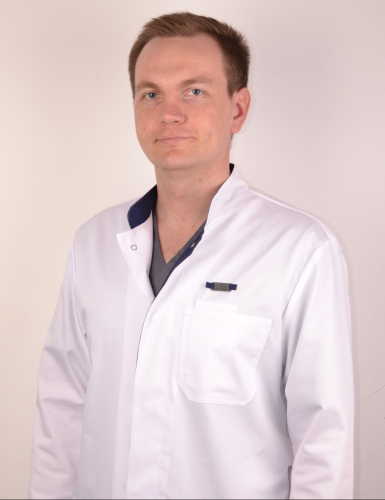

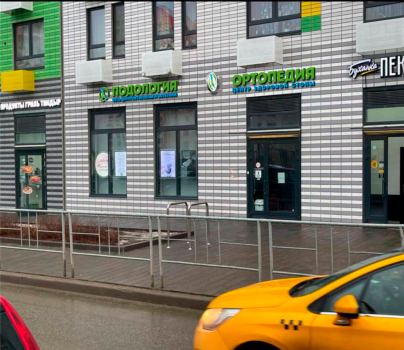

Как записаться в клинику «Подология» (Москва)?

Запись занимает несколько минут: выберите специалиста по симптомам (подолог для ухода и профилактики, ортопед при деформациях и нестабильности), укажите удобное время и подготовьте информацию о жалобах. Для первичного визита полезно принести повседневную обувь и список принимаемых препаратов.

- Шаг 1: выберите направление — уход и разгрузка стоп у подолога, оценка оси и нестабильности у ортопеда.

- Шаг 2: подготовьте краткое описание симптомов и условий, когда появляется боль.

- Шаг 3: захватите обувь, в которой чаще всего ходите, и предыдущие заключения, если они есть.

Для первичного шага подойдут услуги: консультация подолога или при необходимости консультация ортопеда. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.

Когда вызывать 103 или 112 при боли в стопе?

Немедленная помощь нужна, если боль появилась внезапно и усиливается, сопровождается выраженным отёком, деформацией или невозможностью опереться на ногу. Срочность также повышают онемение пальцев, похолодание и побледнение стопы, признаки инфекции после травмы.

- Резкая травма с ощущением «щелчка», быстрым нарастанием отёка или видимой деформацией.

- Невозможность наступить на стопу или быстро прогрессирующая слабость в стопе/пальцах.

- Онемение, похолодание, побледнение или посинение пальцев.

- Лихорадка, выраженное покраснение, пульсирующая боль после раны, прокола или недавней операции.

- У людей с сахарным диабетом — любое быстрое ухудшение состояния стопы с болью и отёком.

При наличии этих признаков звоните 103 или 112. Ссылки и записи на приём в экстренной ситуации не заменяют неотложную медицинскую помощь.

Гипермобильность стопы — это управляемое состояние: важно распознать признаки, понять триггеры нагрузки и выбрать устойчивую тактику вместе с врачом. До визита можно вести краткий дневник симптомов и нагрузок, принести повседневную обувь для оценки износа, подготовить вопросы по поддержке свода и выбору обуви. При повторяющихся «подворачиваниях» или нарастающей деформации очно обращаются к подологу для базовой коррекции и к ортопеду/хирургу стопы при подозрении на нестабильность. Общие ориентиры даны здесь; персональные решения принимает врач на очной консультации.

Для стартовой оценки и выработки плана подойдёт консультация подолога. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.