Болезнь Шинца: что это за причина боли в пяточной кости у детей и подростков?

Чаще — у активных детей 8–15 лет. Болезнь Шинца (пяточный апофизит) — это раздражение и перегрузка зоны роста пяточной кости, где крепится ахиллово сухожилие, из‑за повторных прыжков и бега в период роста. Боль обычно нарастает при нагрузке, может быть с обеих сторон, усиливается при сжатии пятки сбоку (тест «squeeze»), а общих симптомов, как правило, нет. Врач оценивает локальную болезненность у задне-верхнего края пяточной кости и укорочение икроножных мышц (тест Сильфверскёльда).

Визуализация нужна не всегда: при типичной двусторонней картине рентген обычно не обязателен; при односторонней боли помогает исключить перелом, инфекцию или опухоль, где приоритет — МРТ по показаниям. Ключевая идея — это перегрузка незрелой зоны роста: снижение ударной нагрузки, коррекция обуви и растяжка задней мышечной цепи уменьшают тракцию на апофиз и симптомы.

- Апофиз

- Зона роста в месте прикрепления сухожилия к кости; у пятки закрывается ориентировочно к подростковому возрасту, поэтому у детей уязвима к повторным нагрузкам.

Обзор по детской боли в пятке подчёркивает: при типичной двусторонней боли у ребёнка 8–15 лет диагноз часто клинический, а рентгенография показана прежде всего при односторонней симптоматике для исключения другой патологии.

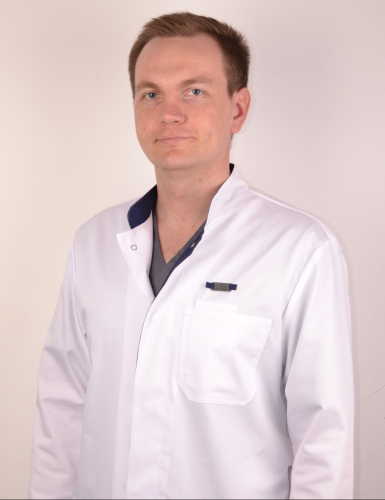

К кому обратиться при боли в пятке: подолог, ортопед-травматолог или педиатр?

Первичная точка входа — детский профиль. При подозрении на болезнь Шинца оптимально начать с детского ортопеда: он проведёт клинические тесты, оценит походку, решит вопрос о снимках и нагрузках. Педиатр полезен для триажа при лихорадке, системных симптомах или нетипичной боли; он направит к ортопеду и определит, нужны ли анализы/МРТ.

Подолог/подиатр подключается для подбора обуви, стелек и разгрузки пятки, что уменьшает тракционную нагрузку на апофиз у спортивно активных детей. Красные флаги (острая травма с невозможностью опоры, деформация, выраженный отёк, лихорадка, ночные боли) — повод к срочному осмотру ортопедом/травматологом, чтобы исключить перелом, инфекцию, опухоль или стрессовую травму.

Практический маршрут

Типичная нагрузочная двусторонняя боль у школьника без температуры — плановый визит к детскому ортопеду; односторонняя резкая боль после травмы — первично травмпункт/ортопед; системные признаки — через педиатра с приоритетом исключения серьёзной патологии.

Как отличить болезнь Шинца от шпоры, бурсита, перелома и болезни Кёлера?

Возраст, локализация боли и связь с нагрузкой — ключи. При болезни Шинца боль у заднего края пятки, усиливается при сжатии пятки сбоку и активности; чаще двусторонняя, без системных симптомов, у детей 8–15 лет. «Пяточная шпора» и плантарный фасциит типичны для взрослых и дают боль снизу пятки, особенно утром; у детей встречаются реже. Бурсит/ахиллобурсит даёт припухлость/болезненность задневерхне, иногда с трением обуви; чаще у активных или при обувных факторах.

| Состояние | Возраст/группа | Локализация боли | Триггеры | Визуализация/находки | Подсказки | Источник |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Болезнь Шинца (апофизит) | Дети 8–15 | Задняя/боковая поверхность пятки (апофиз) | Бег, прыжки; squeeze-провокация | Обычно норма; рентген/МРТ для исключения иной патологии | Двусторонне нередко; без лихорадки | |

| Пяточная «шпора»/фасциит | Чаще взрослые | Нижняя поверхность пятки | Первые шаги утром, длительная ходьба | Рентген — остеофит может быть, клиника важнее | У детей редкость | |

| Ахиллобурсит | Подростки/взрослые | Задневерхняя пятка у прикрепления ахилла | Трение обуви, прыжки | УЗИ/МРТ — жидкость, воспаление бурсы | Локальный отёк/раздражение | |

| Перелом (в т.ч. стрессовый) | Любой, у спортсменов — риск | Точечная болезненность, иногда деформация | Острая травма/перегрузка | Рентген/МРТ подтверждают | Невозможность опоры, ночные боли | |

| Болезнь Кёлера (ладьевидная) | Дети | Срединная часть стопы (ладьевидная кость) | Нагрузка, ходьба | Рентген — уплотнение/сплющивание ладьевидной | Не пятка — другая зона боли |

Главный компромисс: у детей заднепяточная нагрузочная боль с нормальными снимками и без системных признаков чаще указывает на апофизит, тогда как нижнепяточная утренняя боль больше характерна для фасциита у взрослых; при травме/ночной боли — приоритет исключения перелома или инфекции по визуализации.

Какие симптомы подсказывают болезнь Шинца и когда стоит насторожиться?

Болит пятка после бега или прыжков? Болезнь Шинца обычно проявляется тянущей или жгучей болью у задне‑бокового края пятки, усиливающейся при нагрузке и стихующей в покое; нередко страдают обе пятки, общих симптомов нет. Ключевой клинический признак — болезненность при «squeeze‑тесте» (сжатие пятки с боков), боль при подъёме на носок одной ногой, локальная чувствительность в зоне прикрепления ахиллова сухожилия. Часто отмечается укорочение икроножных мышц, что проверяют с помощью теста Сильфверскёльда (разница тыльного сгибания стопы при согнутом/разогнутом колене).

- Когда насторожиться: внезапная резкая боль после травмы, невозможность опоры, выраженный отёк/деформация, ночные боли, лихорадка или быстрое нарастание боли — это не типично для апофизита и требует очной оценки для исключения перелома, инфекции или опухоли.

Систематические обзоры подчёркивают диагностическую ценность клинических тестов: медио‑латеральное сжатие пятки и локальная болезненность у апофиза считаются наиболее информативными для первичного диагноза, особенно у активных детей 8–15 лет.

Какие факторы риска и почему чаще болит у активных детей в период роста?

Ключ — рост и перегрузка. В период скачка роста зона роста пяточной кости уязвима к тракции ахиллова сухожилия и ударным нагрузкам; повторные прыжки и бег повышают стресс на апофиз. К внутренним факторам относят ограничение тыльного сгибания (дефицит дорсифлексии), повышенные плантарные давления на пятку, особенности выравнивания стопы (например, избыточная пронация), повышенную массу тела/ИМТ. К внешним — высокую интенсивность спорта и частые тренировки на жёстком покрытии; риск особенно описан в дисциплинах с бегом и прыжками.

- Почему именно активные дети: рост усиливает натяжение по задней мышечной цепи, а тренировки добавляют циклическую нагрузку на апофиз, вызывая микротравмы и раздражение зоны роста.

- На что обратить внимание: быстрое увеличение объёма тренировок, неподходящая обувь без амортизации, «жёсткие» покрытия, сочетание с ограниченной гибкостью икроножных мышц.

Биомеханические подсказки

Исследования указывают на связь повышенных плантарных давлений на пятке и ограниченной дорсифлексии с симптомами апофизита; коррекция нагрузки и обуви снижает пиковые давления.

Обзор по молодым спортсменам: ограниченная дорсифлексия, повышенные давления под пяткой и нарушения выравнивания стопы — наиболее согласованные факторы риска в наблюдательных исследованиях, тогда как роль интенсивности спорта варьирует между выборками.

Как диагностировать болезнь Шинца: какие осмотры, тесты и когда нужны снимки?

Сначала клиника. Диагноз преимущественно клинический: уточняют нагрузочный характер боли, осматривают походку, пальпируют задне‑латеральный апофиз, выполняют «squeeze‑тест», подъём на носок одной ногой, оценивают объём движений и тест Сильфверскёльда на укорочение икроножных мышц. При типичной двусторонней картине у ребёнка 8–15 лет визуализация часто не требуется; цель обследований — исключить перелом, остеомиелит, стресс‑травму, тарзальную коалицию и опухоли при нетипичных признаках.

- Когда назначают снимки: при односторонней или атипичной боли, после травмы, при ночной боли, лихорадке, выраженном отёке/деформации.

- Что выбирают: рентген — для исключения перелома и грубой патологии; УЗИ — для оценки энтезопатии/бурсы; МРТ — при сомнениях, выявляет костный отёк и сопутствующие повреждения мягких тканей.

Чувствительность и специфичность: как это понимать

Клинические тесты (squeeze, локальная пальпация) чувствительны в типичных случаях, но не стандартизированы; визуализация нужна для исключения редких причин боли и при «красных флагах». Для мягкотканых поражений в области голеностопа УЗИ в ряде работ показывало высокую специфичность (до 100%) при переменной чувствительности, тогда как МРТ рассматривают как опорный метод для выявления костного отёка и стресс‑повреждений.

Клинические руководства отмечают: при двусторонней нагрузочной боли без системных симптомов «снимки» не обязательны, а при односторонней или нетипичной симптоматике визуализация помогает исключить другую патологию и уточнить диагноз.

Что показывают УЗИ, рентген и МРТ при боли в пяточной кости?

Сначала клиника, визуализация — по показаниям. При типичной картине у ребёнка часто достаточно осмотра; снимки нужны для исключения перелома, инфекции или опухоли и при атипичном течении. Рентгенография может быть нормальной при апофизите; иногда видны варианты нормы апофиза, а основная роль — исключить костную патологию и оценить стадию окостенения. УЗИ позволяет увидеть утолщение/неоднородность энтезиса ахиллова сухожилия и ретрокальканеарной бурсы, оценить апофиз и мягкие ткани без облучения; есть сопоставимость стадирования окостенения с рентгеном.

МРТ считается самым информативным методом для мягкотканых и костномозговых изменений: выявляет отёк апофиза и прилежащего бугра пяточной кости, энтезит, бурсит; помогает отличить стресс‑повреждения и редкие причины боли. Важно сопоставлять находки с клиникой: у детей встречаются бессимптомные зоны костномозгового отёка, поэтому МР‑данные интерпретируют в контексте симптомов. В сумме, при типичном двустороннем апофизите визуализация ограничена; при red flags/односторонней боли — расширяют до рентгена и, при необходимости, МРТ.

Типичные находки по методам

Рентген: варианты оссификации апофиза, исключение перелома/коалиции; нередко без патологии при апофизите. УЗИ: гипоэхогенность энтезиса, утолщение бурсы, оценка стадии окостенения; динамическая оценка без облучения. МРТ: Т2/СТИР‑отёк апофиза/бугра, признаки энтезита/бурсита; точнее при дифдиагностике со стресс‑реакцией.

Современные обзоры указывают: рентген чаще используют «для исключения», УЗИ подходит для мягкотканого и апофизарного контроля без радиации, а МРТ — самый точный метод для оценки отёка апофиза и сопутствующих повреждений при сомнениях.

Насколько точны методы: чувствительность и специфичность клиники vs визуализации?

Диагноз в первую очередь клинический. История нагрузки, локальная болезненность задне‑латерального апофиза, медио‑латеральный «squeeze‑тест» и оценка укорочения икроножных мышц формируют высокую предварительную вероятность апофизита у активных детей 8–15 лет. Точные проценты диагностической точности для этих тестов варьируют и стандартизации мало, поэтому их ценность — в сочетании и типичном возрастно‑нагрузочном контексте.

По визуализации: рентген имеет ограниченную чувствительность к апофизиту, но высоко специфичен для переломов и грубой костной патологии; он полезен для «правила исключения». УЗИ демонстрирует хорошую согласованность стадирования окостенения с рентгеном и информативно при оценке энтезиса/бурсы; преимущества — доступность, отсутствие излучения, динамический контроль. МРТ наиболее чувствительна к костномозговому отёку и сопутствующим мягкотканым изменениям, повышая диагностическую уверенность при атипичной картине или подозрении на стресс‑повреждение/инфекцию.

Практический компромисс

Клиническое правило: типичная двусторонняя нагрузочная боль у ребёнка без системных симптомов — высоковероятный апофизит, где чувствительность клинической оценки достаточна; односторонняя, ночная, посттравматическая или лихорадящая боль — снижается специфичность клиники и возрастает роль МРТ/рентгена для исключения других причин.

Исследования подчёркивают: визуализация повышает специфичность при нетипичной картине, в то время как чувствительность ранней диагностики опирается на клинический профиль и нагрузочные провокации; УЗИ и рентген сопоставимы в стадировании апофиза, а МРТ — референс для костномозгового отёка.

Как лечить болезнь Шинца: что включает консервативная тактика у детей?

Основы — разгрузка, обувь, растяжка. Базовая тактика включает временное снижение ударной нагрузки, подбор удобной обуви с амортизацией и поддержкой заднего отдела, а также упражнения на растяжение икроножного комплекса и улучшение тыльного сгибания стопы. Часто применяют ортезы/пяточные чашечки или индивидуальные стельки для уменьшения тракции ахиллова сухожилия и перераспределения давления на пятку; доказательства указывают на преимущество индивидуальных ортезов перед стандартными подпяточниками в части симптом-контроля.

Дополнительно используют кратковременную локальную криотерапию и физиотерапевтические подходы; кинезиотейпирование может давать умеренный краткосрочный эффект, но не превосходит базовые меры. В спорных или резистентных случаях обсуждаются методы вроде экстракорпоральной ударно‑волновой терапии, однако качество доказательств ограничено и требуется осторожная оценка показаний. Возврат к активности обычно ориентируют по симптомам и переносимости нагрузки, с постепенным наращиванием объёма, а при необходимости — с участием детского ортопеда или спортивного врача; дистанционные схемы не подбираются.

Что можно дома / Чего не делать

Что можно дома: 1) уменьшить бег/прыжки, перейти на низкоударные активности; 2) носить обувь с мягким задником и амортизацией; 3) выполнять мягкую растяжку икроножных мышц без боли. Чего не делать: 1) терпеть резкую боль и «продавливать» тренировки; 2) самостоятельно начинать агрессивные мануальные/инъекционные методы; 3) игнорировать одностороннюю или ночную боль; 4) длительно прикладывать лёд напрямую к коже.

Обзор 2025 года: консервативные меры (индивидуальные ортезы, ЛФК с растяжением «пяточного канатика», подпяточная разгрузка, криотерапия) последовательно уменьшают боль и ускоряют возврат к спорту; перспективность ESWT ограничена качеством данных и требует дальнейших РКИ.

Какие методы помогают безопасно снизить нагрузку на пятку при активности?

Главное — разгрузить пятку и контролировать ударные нагрузки. В первую очередь помогают уменьшение объёма бега и прыжков, замена их на низкоударные активности, а также обувь с хорошей амортизацией и поддержкой заднего отдела стопы. Пяточные чашечки/подпяточники и индивидуальные стельки перераспределяют давление и снижают тракцию ахиллова сухожилия на апофиз; в ряде исследований индивидуальные ортезы дают более выраженное снижение боли, чем стандартные подпяточники.

Полезны упражнения на растяжение икроножного комплекса и улучшение тыльного сгибания стопы, что снижает тягу по задней мышечной цепи; их уместно сочетать с кратковременной криотерапией после активности. Для краткосрочной поддержки могут применяться кинезиотейпы и мягкие ортезы; эффект умеренный и уступает базовым мерам. При выраженной болезненности рассматривают временную иммобилизацию/ограничение опоры по назначению врача; это помогает прервать порочный круг перегрузки.

Ортезы: индивидуальные vs подпяточники

Рандомизированные данные показывают преимущество индивидуальных ортезов по снижению боли и порогу болевой чувствительности по сравнению с универсальными подпяточниками, что делает их предпочтительным выбором при затяжном течении. Систематические обзоры по подпяточникам подтверждают кратковременную пользу, но долгосрочные различия нивелируются при соблюдении общей тактики разгрузки.

Клинические протоколы для детей подчеркивают: сочетание модификации активности, амортизирующей обуви, подпяточной разгрузки и растяжения икроножных мышц — базис, который чаще всего обеспечивает контроль симптомов и безопасное возвращение к спорту.

Какие противопоказания и риски важно учесть перед началом лечения?

Сначала исключить «красные флаги» и нетипичные причины боли. При односторонней резкой боли после травмы, деформации, значительном отёке, лихорадке, ночной боли или неврологических симптомах требуется очная оценка для исключения перелома, инфекции, опухоли или стресс‑повреждения; при необходимости — визуализация. У детей с сопутствующими заболеваниями (например, коагулопатии, воспалительные артропатии) тактика и нагрузки согласуются индивидуально с профильным специалистом.

- Ортезы/подпяточники: риск дискомфорта, натирания, изменение механики ходьбы при неправильном подборе; показаны контроль и корректировка посадки.

- Криотерапия: не прикладывать лёд непосредственно к коже и не держать длительно; у детей с нарушением чувствительности — с осторожностью.

- Иммобилизация: при длительном применении риск снижения тонуса и гибкости; использовать кратковременно по назначению врача.

- ESWT и иные «адъювантные» методики: ограниченная доказательная база у детей; рассматривать только после базовых мер и при информированном согласии.

Когда срочно

Когда срочно: невозможность опоры, быстро растущий отёк или деформация пятки, выраженная ночная боль, лихорадка на фоне боли в пятке, онемение/слабость в стопе — звоните 103/112. Ссылки и CTA запрещены.

Обзоры подчеркивают, что у большинства детей боль связана с перегрузкой зоны роста; риски связаны не столько с лечением, сколько с пропуском серьёзной патологии при нетипичной картине — потому этап исключения «красных флагов» обязателен.

Что можно сделать дома безопасно при боли в пяточной кости у ребёнка?

Простые шаги помогают уже сегодня. До очной консультации уместны осторожная модификация активности, поддерживающая обувь и локальный холод краткими сеансами через ткань. Мягкая растяжка икроножных мышц и задней группы бедра снижает натяжение на зону роста пяточной кости; важно выполнять без боли и рывков. Для комфорта можно использовать амортизирующие подпяточники; при стойкой боли обсуждают индивидуальные стельки с детским ортопедом.

- Что можно дома: 1) временно сократить бег/прыжки, заменить на плавание/велотренажёр; 2) носить обувь с амортизирующей пяткой и хорошей фиксацией; 3) прикладывать холод 10–20 минут через ткань после нагрузки; 4) выполнять мягкую растяжку без боли.

- Чего не делать: 1) «перетерпевать» резкую боль и продолжать соревнования; 2) самостоятельно начинать инъекции/агрессивные мануальные техники; 3) длительно прикладывать лёд напрямую; 4) использовать жёсткую обувь и тонкие стельки без амортизации.

К кому обратиться

Оптимально — очная консультация детского ортопеда для подтверждения диагноза и подбора разгрузки; при доступности можно записаться к профильному специалисту через страницу Детский ортопед.

Детские протоколы отмечают: при соблюдении режима разгрузки и корректной обуви большинство детей быстро уменьшают боль и возвращаются к привычной активности; ключ — не спешить с нагрузками и отслеживать симптоматику.

Чего делать не стоит при подозрении на болезнь Шинца, чтобы не навредить?

Берегите зону роста. При нагрузочной боли в пятке у ребёнка важно не усугубить раздражение апофиза. Продолжение интенсивных тренировок «через боль» поддерживает воспаление и затягивает восстановление; при стойкой односторонней боли нужна очная оценка для исключения перелома или инфекции. Самостоятельные агрессивные методы (жёсткая мануальная терапия, инъекции, длительная иммобилизация без показаний) могут навредить и меняют биомеханику без пользы.

- Чего не делать: 1) соревноваться или бегать при резкой боли; 2) игнорировать хромоту, ночные боли, лихорадку; 3) прикладывать лёд напрямую к коже и надолго; 4) подбирать жёсткую обувь/тонкие стельки без амортизации; 5) начинать «уколы» или ударные методики без решения специалиста.

Обзоры подчёркивают: при типичном апофизите исход благоприятный на фоне разгрузки и корректной обуви; риски чаще связаны с продолжением перегрузок и пропуском серьёзной патологии при нетипичной картине.

Когда вызывать 103/112 или срочно ехать в травмпункт при боли в пятке?

Ориентир — «красные флаги». Срочность определяют признаки, нехарактерные для апофизита и указывающие на травму или системный процесс. При их наличии нужна немедленная очная помощь и, как правило, визуализация для исключения перелома, инфекции, опухоли или стресс‑повреждения.

- Когда срочно: невозможность наступить на пятку после травмы; быстро увеличивающийся отёк, деформация или выраженная гематома; лихорадка вместе с нарастающей болью в пятке; ночные боли, будящие ото сна; онемение, слабость или нарушение чувствительности стопы — звоните 103/112. Ссылки и CTA запрещены.

Клинические руководства указывают: двусторонняя нагрузочная боль у активного ребёнка чаще доброкачественна, но односторонняя посттравматическая или «с системными симптомами» требует неотложной оценки для исключения серьёзной патологии.

Сколько длится восстановление и как вернуться к спорту без рецидивов?

Ориентир — отсутствие боли и нормальная функция. Большинство детей уменьшают симптомы при модификации активности и поддерживающей обуви; возврат к спорту планируют постепенно, когда ходьба, прыжки на месте и бег не вызывают боли и нет хромоты. Наблюдательные данные в спортивных когортах показывают, что период до полного возвращения варьирует широко и увеличивается при рецидивах и двустороннем процессе; безопаснее использовать поэтапное наращивание нагрузки с контролем симптомов.

- Критерии прогресса: безболезненная ходьба и ежедневная активность; далее — бег трусцой без боли; прыжковые тесты и тренировки по спорта‑специфике без дискомфорта; полноценные занятия — только при стабильной переносимости.

В ретроспективной выборке юных футболистов среднее время до возвращения к игре составило около 61 дня, дольше при двусторонних и повторных эпизодах; допускали к соревнованиям при отсутствии боли и нормальной функции по сравнению с противоположной стороной.

Стоимость/время/ресурсы: на что ориентироваться семьям в Москве?

Главное — план и последовательность. При подозрении на апофизит пятки чаще достаточно очной консультации и консервативных мер; расширенная визуализация нужна при атипичной картине или «красных флагах». В Москве маршрутом первого выбора обычно становится визит к детскому ортопеду/подиатру, подбор амортизирующей обуви и стелек/подпяточников, обучение растяжке и модификации нагрузок; это ресурсоэффективно и соответствует рекомендациям. Для записи к профильному специалисту можно использовать раздел клиники «Детский ортопед», где уточнят формат приёма и подготовку к визиту.

| Этап | Что включает | Ресурсы/где пройти | Примечания | Источник |

|---|---|---|---|---|

| Первичный визит | Осмотр, клинические тесты, план нагрузки | Детский ортопед/подиатр | Визуализация при атипичной картине | |

| Базовая разгрузка | Обувь с амортизацией, подпяточники/стельки | «Стельки и ортозы» | Часто достаточно для контроля боли | |

| ЛФК/растяжка | Растяжение икроножных, улучшение дорсифлексии | Под контролем специалиста | Домашняя программа с мониторингом | |

| Контрольный визит | Коррекция плана, доп. рекомендации | Профильный приём | При рецидивах — уточнение тактики |

Обзоры подчёркивают: клинико-ориентированное ведение с модификацией активности, обувью и ортезированием — основной ресурсосберегающий путь; визуализация адресная, по показаниям.

Совет эксперта: как повысить приверженность лечению и снизить риск повторов?

Договоритесь о правилах нагрузки. Лучше сразу согласовать с ребёнком, тренером и родителями «лестницу» активности: переход к следующему уровню только при отсутствии боли при ходьбе, беге трусцой и прыжках на месте; шаг назад при возобновлении симптомов. Объясняйте смысл каждой меры простыми словами: обувь с амортизацией снижает пиковые удары, стельки уменьшают тягу ахиллова сухожилия, растяжка улучшает тыльное сгибание — меньше тянет апофиз.

- Дневник симптомов и тренировок помогает видеть связь «нагрузка → боль» и вовремя корректировать план; для мотивации полезны короткие цели на 1–2 недели.

- Рецидивы чаще связаны с быстрым ростом и резким увеличением объёма тренировок — напомните правило «одна переменная за раз» (частота, длительность или интенсивность).

Данные по детям показывают: индивидуальные стельки в сочетании с ЛФК и контролем нагрузки быстрее уменьшают боль и поддерживают возвращение к спорту, чем изолированные меры; ключ — прозрачные критерии прогресса и обратная связь с тренером.

Взгляд с другой стороны: как дерматолог и хирург стопы оценивают такую боль?

Мультидисциплинарный фильтр снижает риски. Дерматолог исключает кожные причины боли и хромоты (бородавки, трещины, дерматит), которые могут маскировать или усиливать нагрузочную симптоматику пятки; при необходимости направляет к ортопеду и на адресную визуализацию. Хирург стопы подключается при «красных флагах» или отсутствии ответа на консервативные меры: его задача — исключить перелом, инфекцию, коалицию, опухолевый процесс и стресс‑повреждения, где тактика отличается.

- Когда полезен дерматолог: болезненные кожные очаги в зоне опоры, сомнения между апофизитом и дерматозами; консультация ускоряет реабилитацию за счёт устранения триггеров боли.

- Когда нужен хирург стопы: посттравматическая невозможность опоры, деформация, ночные боли, лихорадка, резистентность к лечению — для дифференциальной диагностики и решения по дообследованию.

Маршрутизация в Москве

При первичном обращении — детский ортопед/подиатр; при кожной боли или сочетанных проблемах — запись к дерматологу; при «красных флагах» — экстренно через неотложную помощь с последующим осмотром хирурга стопы.

Обзор по детской боли в пятке подчёркивает, что большинство случаев доброкачественные и решаются консервативно; ценность дерматолога и хирурга — в отборе нетипичных сценариев и предотвращении задержек с правильной тактикой.

FAQ: самые частые вопросы пациентов и родителей о болезни Шинца

Коротко и по делу. Болезнь Шинца — это раздражение зоны роста пяточной кости у детей 8–15 лет, чаще у активных в период роста; чаще болит при беге и прыжках и проходит по мере созревания кости. Диагноз основан на клинике; снимки нужны при нетипичной картине или «красных флагах», чтобы исключить перелом, инфекцию или опухоль. Базовая тактика — модификация нагрузок, амортизирующая обувь, подпяточная разгрузка и растяжка икроножных мышц, с постепенным возвращением к спорту. Прогноз благоприятный: у большинства детей симптомы контролируются и уменьшаются при соблюдении плана.

Это заразно? Передаётся ли «по наследству»?

Нет, это не инфекция и не передаётся от человека к человеку; состояние связано с перегрузкой зоны роста и натяжением ахиллова сухожилия в период роста.

Нужен ли рентген или МРТ всем детям?

Нет, при типичной двусторонней нагрузочной боли у ребёнка осмотра обычно достаточно; визуализация показана при односторонней, посттравматической, ночной боли, лихорадке или стойком ухудшении для исключения другой патологии.

Сколько обычно длится до возвращения к спорту?

В когортах юных спортсменов среднее время до возвращения к игре около 6–9 недель; дольше при двустороннем процессе или рецидивах.

Что реально помогает дома?

Сокращение бега/прыжков, амортизирующая обувь, подпяточники или индивидуальные ортезы, мягкая растяжка икроножных мышц; лед краткими сеансами через ткань после активности.

Когда это может быть не Шинц, а что-то серьёзнее?

Невозможность опоры после травмы, нарастающий отёк/деформация, лихорадка с усилением боли, ночные боли, онемение или слабость — повод для срочной оценки и визуализации.

Обзоры подчёркивают: консервативная тактика с контролем нагрузки, обувью и ортезированием чаще всего достаточна; визуализация — по показаниям, прогноз благоприятный при соблюдении плана.

Как записаться в клинику «Подология» (Москва)?

Простой маршрут без ожидания. Для первичной оценки при боли в пятке у ребёнка удобно записаться к профильному специалисту: детскому ортопеду или детскому подологу; на приёме проведут осмотр, клинические тесты и дадут план нагрузок. Онлайн-запись доступна через раздел клиники «Детский ортопед»; при необходимости врач согласует дообследование и сроки контрольного визита.

К кому идти в первую очередь?

При типичной нагрузочной боли — детский ортопед/подиатр; при кожной боли, трещинах или бородавках — дерматолог; при «красных флагах» или посттравматической невозможности опоры — экстренно через неотложную помощь.

Клинические источники рекомендуют начинать с очной оценки профильным специалистом и адресно использовать визуализацию при нетипичной картине или признаках срочности; это ускоряет постановку диагноза и безопасное возвращение к активности.

Болезнь Шинца у детей и подростков чаще связана с перегрузкой зоны роста пяточной кости и обычно хорошо контролируется консервативно: снижение ударных нагрузок, амортизирующая обувь, подпяточная разгрузка и мягкая растяжка помогают безопасно вернуться к активности. До визита полезно вести короткий дневник боли и нагрузок, подготовить сведения о прошлых травмах и используемой обуви — это ускорит очную оценку. При подозрении на нетипичное течение (односторонняя резкая боль после травмы, лихорадка, ночные боли) понадобится очный осмотр и адресная визуализация; в типичных случаях достаточно клиники. Обращаться стоит к детскому ортопеду или подиатру; ниже — общие ориентиры, окончательное решение принимает врач на очной консультации.

Если нужна очная оценка и план безопасного возвращения к спорту, запишитесь на приём к детскому ортопеду. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.