Боль в голеностопе: как понять, это срочно или можно подождать?

Срочно — при угрозе, наблюдение — при стабильности. Опасность чаще связана с травмой с деформацией, невозможностью перенести вес на ногу, выраженным онемением или лихорадкой, тогда требуется немедленная помощь и прицельная оценка на перелом или острое воспаление. Если боли умеренные, опора возможна, отёк небольшой и уменьшается в покое, можно кратко понаблюдать с щадящим режимом и холодом, но при ухудшении — очный осмотр обязателен.

В первые часы ориентируются на клинические признаки и простые правила отбора на рентген — правила Оттавы: болевая зона у костных ориентиров лодыжек/средней части стопы плюс невозможность сделать 4 шага указывают на необходимость снимка; отрицательный тест снижает вероятность перелома, но не исключает его полностью. Вне травмы поводом не тянуть служат сильная утренняя скованность с припухлостью, множественные суставы, системные симптомы (сыпь, похудение, повышенная температура) — требуется дифференциальная диагностика у профильного специалиста.

Мета‑анализ показывает: отрицательный результат по правилам Оттавы хорошо «отсекает» переломы (высокая чувствительность), но специфичность ниже — часть пациентов всё равно пойдёт на рентген по клинике.

Как действовать до визита без риска

- Щадящий режим

- Снизьте нагрузку, приподнимайте конечность, используйте мягкую фиксацию без перетягивания; эти меры уменьшают отёк и болевую импульсацию.

- Порог очного осмотра

- Невозможность опоры, прогрессирующий отёк/деформация, выраженное онемение, лихорадка — повод немедленно обратиться за очной помощью.

Какие «красные флаги» при боли в голеностопе требуют немедленной помощи (103/112)?

Главный ориентир — риск утраты опоры, кровообращения или генерализованной реакции. Немедленно обращайтесь за экстренной помощью при явной деформации, открытой ране, невозможности сделать несколько шагов после травмы, быстро растущем отёке с натяжением кожи, нарастающем онемении или похолодании стопы — это может указывать на перелом, вывих или сосудисто‑нервное повреждение. Лихорадка с резкой локальной болью и покраснением сустава повышает вероятность септического процесса, требующего неотложной оценки.

- Когда срочно: выраженная деформация или хруст с потерей опоры; открытая травма; невозможность перенести вес; стремительное ухудшение чувствительности/пульса на стопе; сильная боль с лихорадкой и ознобом — звоните 103/112.

- Аллергические и системные реакции: быстро растущий отёк губ/языка, свистящее либо затруднённое дыхание, выраженная слабость с падением давления — это угроза жизни, также вызывайте 103/112.

Почему эти признаки опасны

Сочетание утраты опоры и боли у костных ориентиров лодыжек/средней стопы значимо повышает вероятность перелома; правила Оттавы используются для быстрого отбора на визуализацию, но не заменяют клиническое решение в экстренных случаях. Системные симптомы и нейроваскулярные нарушения указывают на риск необратимого повреждения тканей и требуют немедленной декомпрессии/лечения.

К кому идти с болью в голеностопном суставе: подолог, травматолог-ортопед, хирург стопы или ревматолог?

Выбор специалиста зависит от причины боли и наличия травмы. При недавней травме, подозрении на перелом/растяжение, нестабильности и выраженном отёке стартовым звеном является травматолог‑ортопед или кабинеты неотложной помощи; они выполняют клинический осмотр и решают вопрос о визуализации и фиксации. При хронической боли, деформациях стопы, плоскостопии, перегрузочных синдромах и подборе стелек/ортезов помогают ортопед и подолог/подиатр с акцентом на биомеханику и профилактику рецидивов.

Если боль сопровождается утренней скованностью, припухлостью нескольких суставов, сыпью, усталостью или повышенной температурой без травмы, требуется оценка у ревматолога для исключения воспалительных артритов (ревматоидный, псориатический, подагра); далее часто подключают ортопеда и подиатра для локальной помощи стопе. При сложных повреждениях связок, нестабильности, неэффективности консервативной терапии или выраженных костных дефектах показана консультация хирурга стопы/ортопеда, принимающего решения о реконструкции или артроскопии.

Оптимальная стратегия — маршрутизация по клиническим признакам: травма и утрата опоры — к ортопеду/неотложке; системные признаки воспаления — к ревматологу; хроническая перегрузка и деформации — к подиатру и ортопеду с последующей реабилитацией.

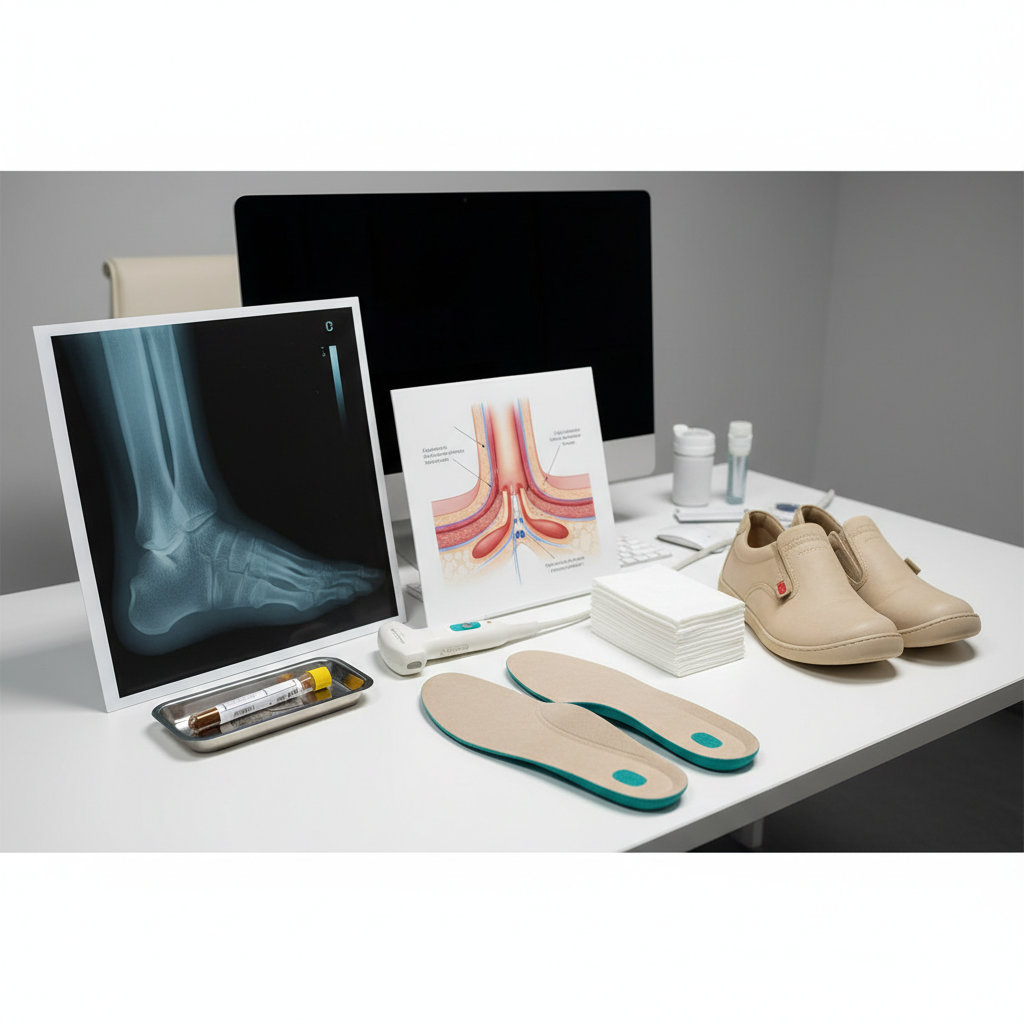

Как диагностируют причины боли в голеностопе и когда нужна визуализация (рентген/УЗИ/МРТ)?

Сначала клиника, затем прицельная визуализация. Базовый шаг — сбор анамнеза, осмотр, оценка опоры и пальпация костных ориентиров лодыжек и средней стопы; при травме применяют клиническое правило отбора на рентген — правила Оттавы, чтобы определить, нужен ли снимок для исключения перелома. Если правило указывает на низкий риск, рентген обычно не требуется; при очагах боли на костных точках или невозможности пройти 4 шага — рентген показан для поиска перелома.

УЗИ используют для оценки связок (передняя таранно‑малоберцовая, дельтовидная), сухожилий и выпота, особенно при растяжениях и теносиновитах; уточнённые ультразвуковые признаки помогают классифицировать повреждения ATFL по натяжению и непрерывности волокон. МРТ показана при подозрении на остеохондральные поражения, разрывы связок/сухожилий, хрящевые дефекты, импиджмент, когда рентген/УЗИ отрицательны или неопределённы, а боль и дисфункция сохраняются; МРТ хорошо согласуется с рентгеном/КТ при костных повреждениях и превосходит по мягкотканым структурам. В пожилой группе показания к визуализации трактуют осторожно: даже при высокой чувствительности клинических правил у части пациентов остаётся необходимость снимков по совокупности признаков.

Подготовка к исследованиям и маршрутизация

Перед МРТ обычно достаточно снять металлические предметы; отмена препаратов и анализы согласуются индивидуально («обычно за несколько дней; сроки обсудите с врачом»). При травме и подозрении на перелом стартует рентген; при мягкотканых повреждениях — УЗИ; при сложной или затяжной боли — МРТ по показаниям, далее — консультация ортопеда/подиатра.

Клинические правила снижают число «лишних» рентгенов, но не заменяют решение врача: при настораживающих симптомах визуализация показана независимо от результата правил.

Что покажут правила Оттавы и насколько они точны для исключения перелома?

Это сито для отбора на рентген. Правила Оттавы считают тест положительным, если есть боль в области латеральной/медиальной лодыжки или средней части стопы плюс болезненность у костных ориентиров (задние края/верхушки лодыжек, ладьевидная кость, основание V плюсневой) или невозможность сделать 4 шага; в этом случае требуется рентгенография. У взрослых суммарная чувствительность мета‑анализа достигает около 0,91, специфичность — около 0,25, что делает тест хорошим для «исключения» перелома при отрицательном результате (высокая чувствительность, низкая специфичность). В гериатрической когорте показана очень высокая чувствительность и более высокая специфичность, что поддерживает использование правил и у пожилых при сохранении клинической настороженности.

Практический вывод: отрицательные правила Оттавы снижают вероятность перелома и часто позволяют отказаться от рентгена; при положительных критериях снимок обязателен, а окончательное решение остаётся за врачом по совокупности признаков.

Расширение: ультразвуковой вариант

Добавление bedside‑УЗИ к клиническим критериям может уменьшать потребность в рентгене и повышать точность в отборе, особенно при оценке среднестопья и связок, но это требует соответствующей подготовки специалиста и не заменяет стандартную визуализацию при подозрении на перелом.

Как лечат острую и хроническую боль в голеностопе: нелекарственные методы и когда нужны процедуры?

Функциональный подход и ранняя активизация — основа. В острой фазе без признаков нестабильности применяют защищённую нагрузку, холод через ткань, приподнятое положение конечности, обучение безопасной ходьбе и раннюю дозированную мобилизацию; этот подход ускоряет восстановление по сравнению с длительной иммобилизацией. По мере стихания боли подключают упражнения на диапазон движений, баланс и силу, что снижает риск рецидивов; выбор ортезов и тейпирования ориентирован на симптомы и тесты нестабильности. При хронической перегрузке важна коррекция биомеханики стопы, обуви и активности; при затяжных болях и сомнениях — углублённая диагностика (УЗИ/МРТ).

- Что можно дома: щадящая нагрузка, краткие сеансы охлаждения, возвышение конечности; избегать интенсивных растяжек и бега до уточнения диагноза.

- Когда нужны процедуры: сохраняющаяся нестабильность, разрывы связок/сухожилий, остеохондральные поражения, выраженный импиджмент — повод для обсуждения инъекционных или хирургических вмешательств у ортопеда стопы; решение принимают после визуализации.

Современные протоколы смещаются от «покой и длительная фиксация» к ранней функциональной реабилитации; ключевой компромисс — баланс между защитой тканей и предотвращением мышечно‑связочной деградации.

Какие противопоказания и риски важно учитывать при выборе тактики лечения?

Безопасность — в приоритете. При выборе тактики важно учесть риск хронизации и нестабильности, сопутствующие болезни и ограничения к нагрузке. Повторные подворачивания увеличивают вероятность хронической латеральной нестабильности и посттравматического артроза, поэтому ранняя стабилизация, тренировка баланса и контроль нагрузки принципиальны. У людей с диабетической нейропатией и сосудистыми нарушениями снижен болевой контроль и трофика тканей, что повышает риск скрытых травм и плохого заживления; требуется более щадящая мобилизация, контроль обуви и профилактика повреждений кожи.

- Противопоказания к агрессивной нагрузке: выраженная нестабильность, подозрение на разрыв/перелом, нарастающий отёк и боль — сначала уточняющая визуализация и защита сустава.

- Риски иммобилизации: длительная фиксация без показаний ведёт к слабости и тугоподвижности; предпочтительна функциональная реабилитация с ранней безопасной активизацией.

- Уязвимые группы: сахарный диабет, периферическая артериальная болезнь, пожилой возраст — нужен ниже порог очного осмотра и индивидуальный план реабилитации.

После первой латеральной растяжения риск повторной травмы и хронической нестабильности остаётся значительным; профилактические меры (ортез, проприоцептика) снижают вероятность рецидива и поздних хрящевых повреждений.

Что можно сделать дома безопасно при боли в голеностопе?

Щадящий режим и контроль отёка. В первые дни подойдут защищённая опора, краткие охлаждения через ткань и возвышенное положение конечности для уменьшения боли и отёка; при сохранённой стабильности допустима ранняя мягкая мобилизация в безболезненном диапазоне. Компрессионная повязка может помочь контролировать отёк, но без перетягивания; ориентир — комфорт и сохранение чувствительности стопы. По мере стихания симптомов полезны упражнения на объём движений и баланс, чтобы снизить риск повторных подворачиваний; возвращение к бегу и прыжкам — после клинического улучшения.

- Щадящая нагрузка: ходьба по возможности «нормальным шагом», при необходимости — временные костыли/опора, избегая провоцирующих движений.

- Холод и возвышение: прикладывайте лед через ткань короткими сеансами, держите стопу выше уровня сердца для контроля отёка.

- Функциональная активизация: ранние мягкие упражнения на подвижность, затем — баланс и сила с акцентом на профилактику рецидива.

Подбор обуви и поддержки

Выбирайте стабильную обувь с жёстким задником и нескользящей подошвой; при склонности к подворачиванию временно помогает полужёсткий ортез или тейп, особенно на неровной поверхности.

Чего делать не стоит при боли в голеностопном суставе, чтобы не ухудшить состояние?

Избегайте действий, усиливающих отёк, боль и нестабильность. В остром периоде не стоит «преодолевать» боль бегом и прыжками, использовать тепло и интенсивный массаж — это может усилить отёк и кровоизлияние; ориентир — правило NO HARM (No Heat, Alcohol, Running, Massage). Длительная полная неподвижность без показаний задерживает восстановление; предпочтительна защита плюс ранняя функциональная реабилитация под контролем симптомов. При подозрении на перелом/разрыв избегайте «самовправления» и силовых растяжек — сначала визуализация и осмотр.

- Чего не делать: не греть, не массировать интенсивно, не употреблять алкоголь для «снятия боли», не выполнять прыжки/бег в остром периоде.

- Не перетягивать: чрезмерно тугая повязка/ортез с онемением или бледностью — риск ишемии; ослабьте фиксацию и оцените чувствительность.

- Не затягивать с осмотром: прогрессирующая боль/отёк, невозможность опоры, подозрение на нестабильность — повод для очной оценки и, при необходимости, снимков.

Главный компромисс — не перегружать травмированные структуры, но и не допускать «застоя» из‑за излишней иммобилизации; баланс достигается дозированной активностью и контролем симптомов.

Когда достаточно наблюдения и ЛФК, а когда показана фиксация, ортезирование или трость?

Ориентир — стабильность сустава и способность к опоре. Если опора сохранена, боль умеренная, отёк уменьшается в покое, а тесты на грубую нестабильность отрицательны — уместны наблюдение, ранняя функциональная реабилитация и постепенное расширение нагрузки без длительной иммобилизации. При признаках более тяжёлой травмы (подозрение на разрыв связок, выраженный гемартроз, явная нестабильность) показана краткосрочная защита: полужёсткий ортез/«walker» и вспомогательная опора (костыли/трость) до снижения боли, затем переход к активной реабилитации.

- Когда ЛФК и наблюдение: лёгкие и умеренные повреждения без потери опоры — ранняя мобилизация, упражнения на объём движений, проприоцепцию и силу, плюс контроль отёка и боли.

- Когда фиксация/ортез: выраженная боль с нарушением шага, подозрение на повреждение III степени, значимая нестабильность — короткий период иммобилизации (затем функциональная реабилитация).

- Риск длительной иммобилизации: фиксирование дольше необходимого повышает тугоподвижность и слабость, без улучшения долгосрочных исходов; важна ранняя безопасная активизация.

Полужёсткие ортезы и «air-cast» могут снижать риск рецидивов по сравнению с одной эластичной повязкой; тейп теряет поддержку при активной работе уже через короткое время, поэтому для спорта часто предпочтителен ортез.

Как определяют необходимость пункции сустава, инъекций или направления на операцию?

Решение зависит от подозреваемой патологии и ответа на консервативную терапию. Пункция сустава рассматривается при выраженном выпоте, подозрении на септический артрит или кристаллическое воспаление (подагра), а также для разгрузки напряжённой капсулы; bedside‑УЗИ помогает подтвердить выпот и безопасно навести иглу. Инъекции и хирургия обсуждаются при стойкой боли/дисфункции, разрывах связок/сухожилий, импиджмент‑синдроме, остеохондральных дефектах и хронической нестабильности, когда реабилитация и ортезирование не дали эффекта.

- Пункция/дренирование: при клиническом подозрении на инфекцию необходима ранняя эвакуация содержимого и микробиологическое исследование; для голеностопа стартовой опцией может быть игольная аспирация или артроскопия, в зависимости от динамики.

- Инъекционные методы: применяются селективно для уменьшения боли и воспаления или как часть алгоритма при импиджменте; решение — после визуализации и очной оценки (учёт рисков и противопоказаний).

- Хирургическое направление: показано при подтверждённых разрывах и хронической нестабильности, остеохондральных поражениях, неответе на грамотную консервативную программу; выбор техники — по данным визуализации и функциональным требованиям.

Септический артрит голеностопа встречается реже, но угрожает суставу; системные признаки могут отсутствовать, поэтому ориентируются на боль при движении/осевой нагрузке и УЗ‑признаки выпота с последующей аспирацией.

Показания: когда рекомендованы ортезы, тейпирование, стельки и подбор обуви у подолога?

Внешняя поддержка снижает перегрузку и риск рецидива. Полужёсткие ортезы и «stirrup»‑брейсы показаны в остром периоде умеренно‑тяжёлых травм для защиты и ранней ходьбы, а также спортсменам и пациентам с хронической латеральной нестабильностью для профилактики подворачиваний. Тейпирование (неэластичное/кинезиотейп) используется краткосрочно для проприоцепции и ограничения инверсии, но механическая поддержка у тейпа быстрее снижается, чем у ортеза; у части пациентов кинезиотейп улучшает баланс в краткосрочной перспективе.

- Стельки/ортопедические вкладки: при пронационной перегрузке, плоско‑вальгусной установке, боли при прыжках/приземлениях — для уменьшения эверсионных моментов и стабилизации стопы.

- Подбор обуви у подолога: жёсткий задник, достаточная торсионная жёсткость и нескользящая подошва важны при склонности к подворачиванию и в фазе возврата к активности; для спорта и неровного грунта чаще выбирают ортез вместо одного тейпа.

- Когда обращаться: при повторных подворачиваниях, ощущении «подворачивания» на неровной поверхности, болях при нагрузке и выявленной нестабильности — консультация специалиста по ортезированию и стелькам и ортозам помогает индивидуализировать поддержку.

Метод выбирают по цели: ортез — для выраженной механической поддержки, тейп — для кратковременной стабилизации и проприоцепции, стельки и обувь — для коррекции биомеханики при перегрузке.

Как проходит реабилитация после растяжения/перелома/операции на голеностопе и сколько это занимает?

Этапность и функциональный подход. После растяжения без нестабильности стартуют с защиты и управляемой нагрузки, затем переходят к ранней мобилизации, тренировке проприоцепции и силе, что ускоряет возврат к активности по сравнению с длительной иммобилизацией. При переломах и после операций начальная фаза включает контроль боли и отёка, соблюдение ограничений по опоре, затем — восстановление объёма движений, силы икроножных и малоберцовых мышц, баланса и специфической нагрузки под задачи пациента. Критерии прогрессии — снижение боли/отёка, восстановление походки без хромоты и стабильность при тестах на инверсию/эверсию.

- Этап 1: защита тканей, контроль отёка (приподнятое положение, охлаждение), обучение безопасной ходьбе; при необходимости — ортез/костыли.

- Этап 2: мягкая мобилизация, изометрика и затем — активные упражнения, работа над балансом и координацией; отказ от избыточной иммобилизации.

- Этап 3: функциональная подготовка под спорт/работу, плиометрика и бег по симптомам с применением внешней поддержки при риске рецидива.

Раняя функциональная реабилитация снижает риск хронической нестабильности и ускоряет восстановление функциональных тестов по сравнению с длительной фиксацией.

Как отличаются причины боли: травма, артриты, подагра, теносиновиты, артроз, плоскостопие и диабетическая стопа?

Клинические «подсказки» и контекст. Травмы чаще связаны с инверсией/эверсией, острой болью латерально/медиально и отёком; положительные клинические тесты и «правила Оттавы» помогают решить вопрос о рентгене. Воспалительные артриты (ревматоидный, псориатический) дают утреннюю скованность, многосуставность, припухание и нередко кожные проявления; требуется профильная ревматологическая оценка. Подагра проявляется острым, часто ночным приступом с резкой болью, гиперемией и отёком; важна дифференциация с инфекцией и подтверждение кристаллов.

- Теносиновиты: боль при движениях конкретного сухожилия, крепитация, локальная болезненность влагалища, провоцируются перегрузкой; помогают УЗ‑признаки выпота/утолщения.

- Артроз: нагрузочная боль, стартовая скованность, ограничение объёма движений, костные изменения на рентгене; нередко посттравматическая этиология.

- Плоскостопие: медиальная перегрузка, утомляемость, боль в своде/внутренней лодыжке; коррекция обувью и стельками уменьшает симптомы.

- Диабетическая стопа: снижённая чувствительность, риск незамеченных травм и инфекций; нужен ранний осмотр при любых язвах/покраснении/отёке.

Чёткая привязка к механизму, времени дебюта и системным симптомам направляет к нужной визуализации и специалисту, сокращая путь к диагнозу.

Чем различаются методы: покой/лед/компрессия/возвышение vs ранняя мобилизация и упражнения?

От «покоя» к функциональному восстановлению. Покой, лед, компрессия и возвышение помогают в первые дни уменьшить отёк и боль, создавая условия для старта активного восстановления. Однако длительная иммобилизация ухудшает исходы: современные протоколы рекомендуют раннюю дозированную мобилизацию, упражнения на диапазон движений, баланс и силу по симптомам, что ускоряет возврат к активности и снижает риск рецидивов. Выбор баланса между защитой и активизацией зависит от стабильности сустава, выраженности боли и данных осмотра.

| Метод | Эффективность | Риски/побочные | Ресурсы/стоимость | Восстановление | Кому подходит | Ограничения | Источник (год) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Покой/лед/компрессия/возвышение | Снижает отёк и боль в остром периоде, облегчает старт реабилитации | Риск задержки восстановления при чрезмерном покое; компрессия не должна нарушать кровоток | Доступно, минимальные ресурсы | Краткосрочный эффект; далее нужна активизация | Лёгкие/умеренные травмы без нестабильности | Не решает проблему нестабильности/дефицита силы | /(2024) |

| Ранняя мобилизация и упражнения | Ускоряет функциональное восстановление, снижает риск рецидивов | Перегрузка при преждевременном прогрессе может усилить боль | Требует обучения и контроля техники | Постепенное улучшение функции и устойчивости | Большинство пациентов после исключения грубой нестабильности | Нужен клинический контроль и адаптация нагрузки | /(2016; 2024) |

Главный компромисс — обеспечить защиту повреждённых структур в остром периоде и как можно раньше перейти к безопасной функциональной активизации для профилактики дефицитов и рецидивов.

Стоимость/время/ресурсы: на что ориентироваться при обследовании и лечении в Москве?

Ориентир — этапность и необходимость визуализации. На старте обычно хватает осмотра ортопедом/подиатром и базовой функциональной оценки; при подозрении на перелом решают вопрос о рентгене по клиническим правилам, что экономит ресурсы без потери безопасности. Ранние активные подходы и обучение уменьшают нуждаемость в длительной иммобилизации и частых визитах, сокращая общее время восстановления и косвенные затраты на паузу в активности. При хронической боли и нестабильности ресурсы направляют на реабилитацию с внешней поддержкой (ортез/тейп) и адресную визуализацию (УЗИ/МРТ) по показаниям.

| Этап | Что включает | Когда требуется | Ресурсы/время | Примечания | Источник (год) |

|---|---|---|---|---|---|

| Стартовый визит | Осмотр, функциональные тесты, решение о рентгене по клиническим правилам | Свежая травма, боль, отёк | Короткий приём и первичное обучение | Часто позволяет обойтись без снимка при низком риске | /(2017; 2024) |

| Ранняя реабилитация | Обучение, упражнения, внешняя поддержка при необходимости | Лёгкие–умеренные повреждения | Несколько коротких сессий, домашняя программа | Сокращает время до активности и риск рецидива | /(2021–2022) |

| Визуализация | Рентген/УЗИ/МРТ по показаниям | Сомнения в диагнозе, длительная боль | Одна процедура по направлению | Целесообразна при сохраняющемся дефиците функции | /(2017) |

| Возврат к спорту | Функциональные тесты, прогрессивная нагрузка | После купирования боли и отёка | Индивидуальный график | Опора на критерии готовности, а не на сроки | /(2022) |

Где закладывать основной ресурс

Инвестировать стоит в грамотное начальное обучение, ранние функциональные упражнения и правильную обувь/ортез при риске рецидива; это снижает общую потребность в визитах и ускоряет безопасный возврат к нагрузке.

Совет эксперта: как повысить эффективность лечения и сохранить безопасность при активном образе жизни?

Ставка на функциональность и критерии прогрессии. Основа — ранняя, дозированная мобилизация с акцентом на проприоцепцию и силу, вместо длительного «полного покоя»; это ускоряет функциональное восстановление и снижает риск повторных подворачиваний. План лучше строить по критериям (боль, отёк, качество шага, стабильность тестов), а не по календарю; корректировать объём и интенсивность на основе реакции тканей и техники движения. Для спорта полезны периодизация тренинга, внешняя поддержка в фазе возврата и индивидуальный подбор обуви для конкретной поверхности.

- Мини‑алгоритм: защита → ранние упражнения ROM/баланс → силовая/плиометрика → спорт‑специфика; переходы — только при хорошем контроле боли и техники.

- Профилактика рецидива: регулярная проприоцептика, укрепление перонеальной группы, ортез/тейп в рискованных сессиях и работа над паттернами приземления.

- Контроль нагрузки: увеличивать объём постепенно, избегать «скачков» интенсивности; при симптомах — шаг назад и отработка техники.

Модель PEACE & LOVE подчёркивает: образование пациента, ранняя активность и упражнения — ключевые драйверы исхода, тогда как пассивные методы без активизации дают ограниченный эффект.

Взгляд с другой стороны: почему «не проходит само» и как избежать хронизации боли?

Две крайности мешают заживлению. Длительная иммобилизация без показаний ослабляет мышцы и ухудшает проприоцепцию, а преждевременная перегрузка поддерживает воспаление и формирует порочный круг боли и избегания движений. Коронный фактор хронизации — недооценённая нестабильность и дефицит контроля приземления; без адресных упражнений и внешней поддержки риск повторных подворачиваний остаётся высоким. Ранняя диагностика по клиническим правилам, функциональная реабилитация и обучение самоменеджменту прерывают этот цикл.

- Ранние действия: исключить перелом при необходимости, начать дозированную активность, контролировать отёк и шаг; избегать «полного покоя» без причин.

- Адресная профилактика: тренировать баланс и силу, корректировать обувь и поверхность, использовать ортез/тейп на рискованных этапах.

- Маркер настороженности: повторные подворачивания, «подворачивание» на неровном — повод пересмотреть биомеханику и программу реабилитации.

Когда пересматривать план

Если боль и дисфункция сохраняются несмотря на обучение и упражнения, целесообразно уточнить диагноз и тактику: УЗИ/МРТ по показаниям, оценка обуви/ортезов и коррекция прогрессии нагрузки; это помогает избежать хронизации.

FAQ: самые частые вопросы пациентов о боли в голеностопном суставе

Коротко и по делу. Ниже — ответы на типичные вопросы: когда делать снимок, что важнее на старте, как понять готовность к нагрузке и когда обращаться экстренно. Формулировки ориентированы на безопасность и на современные функциональные протоколы восстановления.

- Нужен ли рентген при подворачивании?

- Снимок показан не всегда. Ориентируются на клинические «правила Оттавы»: болезненность у костных точек лодыжек/среднестопья или невозможность пройти несколько шагов — повод для рентгена; при низком риске визуализация часто не требуется.

- Что важнее в первые дни: покой или движение?

- Оба важны в правильном балансе: защита тканей, контроль отёка и ранняя дозированная мобилизация ускоряют восстановление и снижают риск рецидива по сравнению с длительной иммобилизацией без показаний.

- Когда можно возвращаться к бегу и спорту?

- По критериям, а не по календарю: минимальная боль/отёк, ровная походка без хромоты, стабильность в функциональных тестах, адекватный баланс/сила; прогресс — ступенчато, с внешней поддержкой при риске рецидива.

- Если боль держится дольше ожидаемого — что делать?

- Пересмотреть диагноз и план: прицельная визуализация (УЗИ/МРТ) по показаниям, аудит техники движений и нагрузки, оценка необходимости ортеза/стелек и корректировка реабилитации.

- Когда это экстренно?

- При выраженной деформации, невозможности опоры, нарастающем отёке/боли, подозрении на инфекцию (лихорадка, покраснение, резко болезненное движение) — звоните 103/112; это стандартные номера экстренной помощи в РФ.

Практический ориентир: если «правила Оттавы» отрицательны и шаг возможен, стартуйте с защиты и ранней активизации; при сомнениях и сохраняющейся дисфункции — очная оценка и адресная визуализация.

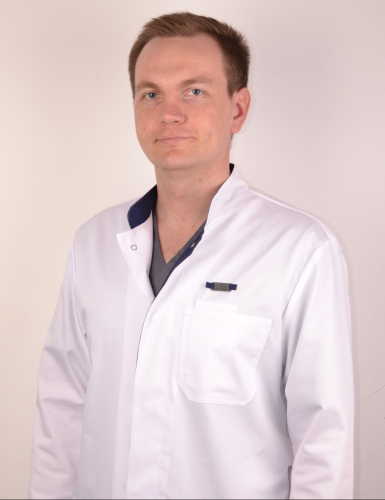

Как записаться в клинику «Подология» (Москва)?

Удобные варианты записи. Запись возможна онлайн, по телефону или через заявку с обратным звонком; при затруднениях с выбором специалиста администратор подскажет, начать ли с подолога или с профильного врача (ортопед/спортивный врач/хирург стопы) по жалобам. При свежей травме и подозрении на перелом первичен осмотр с решением о визуализации; при хронической боли и перегрузке — оценка биомеханики, обуви и потребности во внешней поддержке.

- Подготовка к визиту: возьмите медицинские документы и предыдущие снимки (если были), наденьте удобную обувь и одежду для функциональных тестов; ограничения и анализы согласуются индивидуально.

- Формат консультации: клинический осмотр, функциональная оценка, решение о необходимости рентгена/УЗИ/МРТ; при низком риске перелома снимок может не понадобиться.

Цель первого визита — безопасно определить необходимость визуализации и запустить функциональный план восстановления, чтобы раньше вернуться к активности.

Главное — понять причину боли и выбрать безопасную тактику. До очного визита можно подготовить краткий дневник симптомов и список перенесённых травм/заболеваний, а также заранее продумать вопросы о возврате к активности — это ускорит консультацию и поможет согласовать план реабилитации с упором на раннюю, дозированную мобилизацию и внешнюю поддержку при необходимости. При травме и подозрении на нестабильность оптимален осмотр у ортопеда/травматолога или подиатра, при признаках системного воспаления — у ревматолога; вопросы визуализации решаются по клиническим правилам и данным осмотра. Материал даёт общие ориентиры, а финальные решения принимаются очно после оценки состояния; телемедицина полезна для уточнения шагов и маршрутизации, но не заменяет физический осмотр и тесты.

Записаться на первичную консультацию к специалисту по стопе можно через раздел Подолог — администратор поможет с маршрутом к профильному врачу. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.