Артроз суставов стопы: что это за заболевание и чем отличается от «пяточной шпоры» и подагры?

Артроз — это про износ, а не про внезапный приступ. Артроз суставов стопы — хроническое «истирание» хряща с формированием костных разрастаний (остеофитов), что вызывает боль при нагрузке, скованность и постепенное ограничение движений. При подошвенном фасциите («пяточной шпоре») боль локализуется в пятке, усиливается утром при первых шагах и при надавливании на пяточный бугор; это связано с воспалением подошвенной фасции, а не суставного хряща. Подагра обычно стартует остро: внезапная ночная боль, яркая краснота и жар в суставе большого пальца, возможна лихорадка; это отложение кристаллов мочевой кислоты, а не изнашивание хряща.

Стартовая боль после покоя чаще характерна для дегенерации суставов: «сустав как бы ‘ржавеет’ и расходится после начала движения»; при фасциите болит именно зона прикрепления фасции к пяточной кости.

Как различить по ощущениям и месту боли

- Артроз плюснефаланговых суставов

- Глубокая ноющая боль при ходьбе, ограничение разгибания большого пальца, «стартовый» дискомфорт, постепенное начало.

- Подошвенный фасциит («шпора»)

- Острая, «колющая» боль в пятке утром и после отдыха, усиление при пальпации медиального пяточного бугра.

- Подагрический приступ

- Внезапная ночная боль, отёк, покраснение и жар сустава первого пальца, частые рецидивы волнообразно.

Какие симптомы подсказывают артроз стопы и когда пора к подологу или ортопеду?

Подсказки — боль при нагрузке и уменьшающаяся подвижность. Для артроза типичны тупая или ноющая боль в области сустава стопы, усиливающаяся при ходьбе и к вечеру, утренняя скованность, хруст (крепитация), чувство «стартовой» боли после покоя, а также постепенное ограничение амплитуды движений и возможные костные утолщения по краю сустава. Если боль локализуется у основания большого пальца и мешает перекату стопы, можно подозревать артроз первого плюснефалангового сустава; со временем уменьшается тыльное сгибание пальца и становятся неудобны привычные туфли.

Повод записаться к профильному специалисту — устойчивые симптомы дольше нескольких недель, нарастающая деформация переднего отдела стопы, частые «стартовые» боли, трудности при подборе обуви, снижение выносливости при ходьбе и повторные эпизоды «блокад» движения пальца. Первичный маршрут: подолог/подиатр для оценки стопы и обуви, затем при необходимости — ортопед для уточнения диагноза и тактики; при подозрении на системное воспаление — ревматолог.

Когда нужна срочная помощь

Когда срочно: внезапная резкая боль после травмы, выраженная деформация и невозможность опоры, быстро растущий отёк с лихорадкой и покраснением — звоните 103/112. Ссылки и CTA запрещены.

Какие причины и факторы риска приводят к разрушению хрящей в суставах стопы?

Хрящ изнашивается быстрее при перегрузке и нарушении его питания. Наиболее частые драйверы: травмы и микротравмы (включая растяжения и разрывы связок), врождённые и приобретённые деформации (плоско- и вальгусная стопа), избыточная масса тела, возрастные изменения матрикса хряща, а также перенесённые артриты и операции на суставах. Роль играют и эндокринно-метаболические факторы (сахарный диабет), гормональные сдвиги, генетическая предрасположенность; сочетание перегрузки и сниженной способности хряща к восстановлению ускоряет прогрессирование.

- Механические: посттравматические изменения, профессиональные нагрузки, спорт с ударной нагрузкой, «жёсткая» обувь без поддержки свода.

- Анатомические: поперечное/продольное плоскостопие, hallux valgus, дисплазия соединительной ткани — меняют биомеханику и распределение давления.

- Системные: ожирение, диабет, сосудистые нарушения трофики хряща; возможен вклад остеопороза и гиповитаминозов как сопутствующих состояний.

Ключевой механизм — несоответствие нагрузки и «резервов» сустава: при одинаковой активности у людей с деформациями и лишним весом риск артроза выше из‑за смещения оси и повышенного контактного давления в зонах опоры.

Как снизить влияние факторов риска (без самолечения)

Оценить обувь и режим нагрузки с подологом/ортопедом; рассмотреть поддерживающие стельки, снижение избыточной массы тела и коррекцию сопутствующих заболеваний — индивидуально по результатам осмотра.

Как диагностируют артроз стопы: какие исследования нужны и какова их точность?

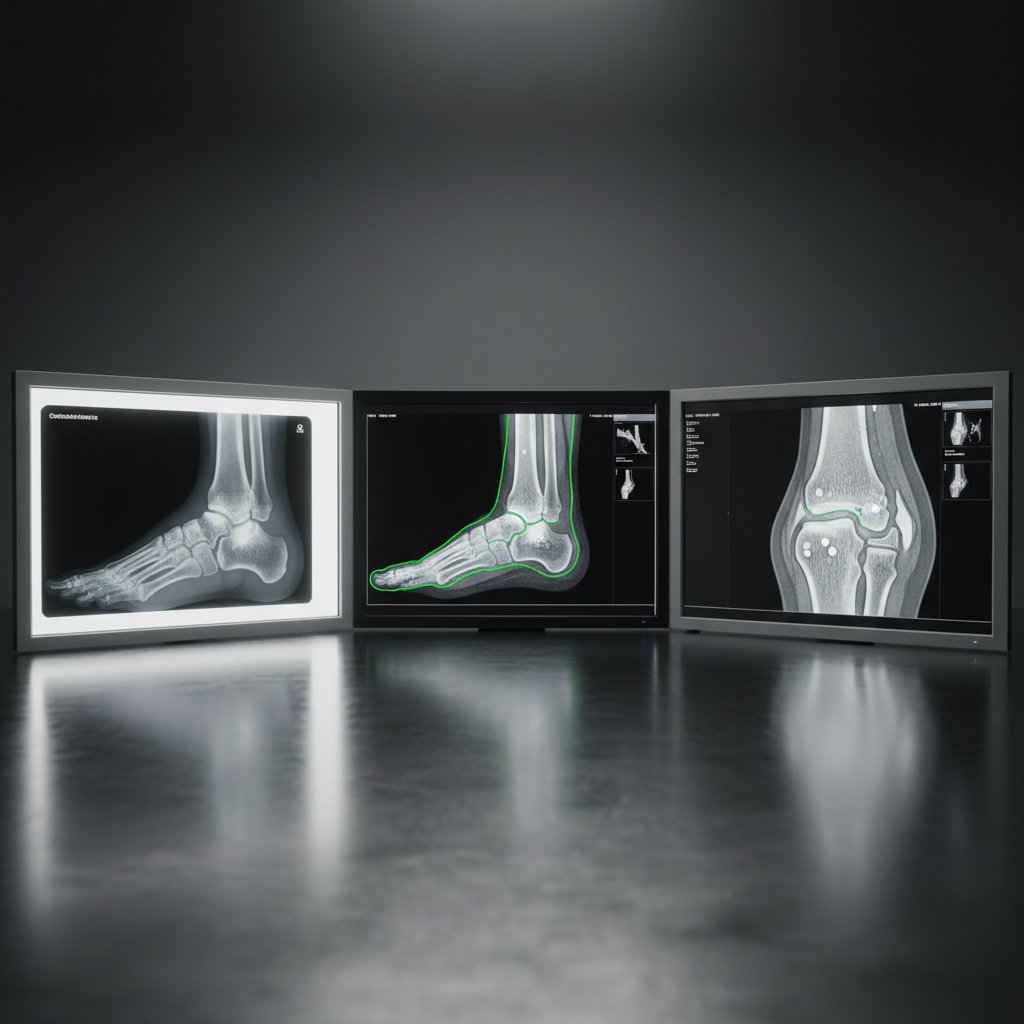

Сначала — клинический осмотр и рентген. Затем — при спорных случаях уточняющие методы. Основу подтверждения составляют жалобы и физикальный осмотр с оценкой боли, объёма движений и деформаций; базовым инструментальным тестом остаётся рентгенография в стандартных проекциях, которая выявляет сужение суставной щели, остеофиты и субхондральный склероз. По российским рекомендациям рентген — метод первой линии; МРТ и УЗИ применяются избирательно, когда нужно исключить иной процесс или оценить мягкие ткани.

Чувствительность и специфичность зависят от цели: рентген лучше фиксирует структурные изменения на средних и поздних стадиях, а МРТ помогает видеть ранние мягкотканные и костномозговые изменения, но реже нужна при типичной картине артроза стопы. В сводных обзорах для костной патологии стопы отмечают высокие метрики у МРТ и мультиспиральной КТ: чувствительность МРТ около 89–100%, специфичность 81–100%; у продвинутых КТ-протоколов обе метрики могут превышать 90%, что важно при сложной анатомии и дооперационном планировании. В ряде российских документов акцент делается на экономичности и доступности рентгенографии как первичного шага, с повышением точности за счёт клинико-радиологической корреляции.

Что включают «рутинные» шаги диагностики

- Опрос и осмотр: локализация боли, стартовая скованность, ограничение тыльного сгибания большого пальца, наличие деформаций переднего отдела.

- Рентген в 2–3 проекциях: признаки дегенерации хряща и кости; при необходимости — нагрузочные снимки для оценки оси и конгруэнтности.

- Уточнение по показаниям: МРТ при сомнительной клинике, подозрении на синовит/остеонекроз; КТ — для тонкой костной архитектоники и предоперационного планирования.

Практический принцип: «рентген подтверждает структуру, МРТ поясняет мягкие ткани, КТ детализирует кость»; выбор метода увязывают с клиническим вопросом, а не «вообще на всё».

Чем рентген отличается от МРТ/КТ при артрозе стопы и когда какое исследование выбрать?

Коротко: рентген — старт, МРТ — мягкие ткани и ранние изменения, КТ — костная детализация и планирование. Рентгенография доступна, быстра и показывает ключевые признаки артроза: сужение щели, остеофиты, субхондральные изменения; этого достаточно в большинстве типичных случаев. МРТ применяют точечно, если клиника нетипична, нужно оценить синовит, костномозговой отёк или исключить другую патологию; чувствительность МРТ при костной патологии стопы высока, но метод дороже и не всегда меняет тактику при очевидном артрозе. КТ предпочтительна при сложной деформации, посттравматических изменениях, подозрении на субхондральные кисты и для предоперационного 3D-планирования, где точность выше, чем у стандартного рентгена.

| Метод | Эффективность | Риски/побочные | Ресурсы/стоимость | Восстановление | Кому подходит | Ограничения | Источник (год) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Рентген | Хорош для костных признаков артроза на средних/поздних стадиях | Ионизирующее излучение, но низкая доза | Широко доступен; базовый первичный метод | Нет, сразу обычная активность | Типичные случаи боли и деформации стопы | Слабее при ранних изменениях хряща/мягких тканях | /(2016) |

| МРТ | Чувствительность 89–100%, специфичность 81–100% для ряда костно-мягкотканных состояний стопы | Нет излучения; ограничения при имплантах/клаустрофобии | Дороже; выборочно по показаниям | Нет, сразу обычная активность | Нетипичная клиника, подозрение на синовит/остеонекроз | Может давать ложноположительные при воспалении/инфекции | /(2023) |

| КТ | > 90% чувствительность и специфичность для детальной костной оценки и 3D | Ионизирующее излучение выше, чем у рентгена | Доступность ограниченнее; используют для планирования | Нет, сразу обычная активность | Сложные деформации, посттравматический артроз, предоперационное планирование | Слабая оценка мягких тканей vs МРТ | /(2023) |

Главный компромисс: начинать с рентгена как «правило экономного шага», а МРТ/КТ подключать под конкретный клинический вопрос, чтобы получить максимум пользы при минимальной лишней визуализации.

К кому обращаться в Москве при боли и деформации в области большого пальца: подолог, ортопед, ревматолог или хирург стопы?

Сначала — профильный осмотр, затем — по маршруту. При хронической боли у основания большого пальца, «стартовых» болях и трудностях с обувью первичный приём логично начать у подолога/подиатра для оценки биомеханики, ухода за стопой и рекомендаций по обуви и стелькам; при подозрении на артроз и деформацию — к ортопеду для подтверждения диагноза и выбора тактики. Ревматолог нужен при признаках системного воспаления (множественные суставы, утренняя скованность длительно, повышенные маркеры) или сомнении между артритом и артрозом; хирург стопы подключается при выраженной деформации и обсуждении оперативной коррекции.

- Подолог/подиатр: уход за стопой, оценка обуви и нагрузки; профилактика осложнений и направление на рентген при подозрении на артроз.

- Ортопед: подтверждение диагноза, интерпретация рентгена, решение по консервативной тактике и показаниям к операции.

- Ревматолог: дифференциация артроза и воспалительных артритов, назначение лабораторной верификации при необходимости.

- Хирург стопы: обсуждение вариантов коррекции при стойкой боли и деформации, планирование вмешательства по данным визуализации.

Когда срочно

Когда срочно: после травмы — резкая боль, шаг невозможен; быстро нарастающий отёк и покраснение с жаром в суставе и лихорадкой; деформация с ишемическими признаками — звоните 103/112. Ссылки и CTA запрещены.

Маршрутизация «ступенями»: подолог/подиатр — для первичной сортировки и ухода; ортопед — для подтверждения диагноза и плана; далее — ревматолог/хирург по показаниям, чтобы избежать избыточных обследований и задержки лечения.

Как лечат артроз стопы: консервативные методы и когда они работают?

База — сочетание образа жизни и локальной терапии. Таблетки — не единственный путь. Согласно российским рекомендациям, стартовая тактика включает обучение, модификацию нагрузки, подбор обуви и опоры свода (стельки, ортезы), регулярную лечебную физкультуру без длительных статических поз, а также местные средства для контроля боли. Раннее подключение физиотерапии и индивидуальный выбор методик допускаются при отсутствии противопоказаний; акцент на коррекции биомеханики (плоско/вальгусная стопа) и снижении избыточной массы тела помогает уменьшить перегрузку суставов.

Фармакологический контроль боли строится ступенчато: при легких симптомах — преимущественно местные НПВП, при более выраженных — системные НПВП с оценкой профиля рисков; возможны краткосрочные внутрисуставные инъекции глюкокортикоидов при обострении синовита по клиническим показаниям. В литературе обсуждается роль гиалуроновой кислоты и иных инъекционных технологий; эффект может быть временным и зависит от сустава и фенотипа боли, поэтому используется избирательно и после очной оценки. Ключ к успеху — регулярная ЛФК (движения без «провокации» боли), корректная обувь с жесткой пяткой и разгрузка переднего отдела при поражении плюснефалангового сустава.

Что обычно включает «консервативный пакет»

- Обучение и контроль факторов нагрузки: шагомеры/дозирование ходьбы, отдых после «длинных» дней, снижение массы тела при избытке.

- Подбор стелек/ортезов и обуви: поддержка свода, достаточная ширина носка, фиксация пятки; при необходимости — разгрузочные элементы переднего отдела.

- ЛФК и физиотерапия: упражнения на подвижность и силу коротких мышц стопы без изометрического «зажима»; физио — индивидуально по показаниям.

Рекомендации подчеркивают комбинацию немедикаментозных и медикаментозных мер с первых недель — это повышает контроль симптомов и функциональность у большинства пациентов с остеоартритом.

Когда показана операция на суставах стопы и какие варианты существуют?

Операция — при стойкой боли и дефекте функции, когда консервативные меры исчерпаны. Показаниями служат выраженная деформация, ограничение движений с нарушением повседневной активности, регулярные ночные боли и неэффективность длительной консервативной программы по данным осмотра и визуализации. Для первого плюснефалангового сустава (hallux rigidus) опции включают хейлэктомию (удаление остеофитов), остеотомии для изменения нагрузки, артродез (фиксация сустава) и реже эндопротезирование; выбор зависит от стадии, активности и ожиданий пациента.

По данным клинических серий и обзоров, хейлэктомия на ранних стадиях уменьшает боль и улучшает амплитуду, комбинированные техники (например, хейлэктомия + остеотомия) расширяют показания на более поздние стадии, а артродез предсказуемо снимает боль и стабилизирует опору ценой утраты движений в суставе. Предоперационное планирование часто опирается на КТ/3D-модели для точной коррекции оси и оценки костных дефектов. Решение об оперативной тактике принимается совместно с хирургом стопы после очной оценки рисков и ожидаемой нагрузки в быту/спорте.

В ретроспективных сериях при hallux rigidus сообщается о высоких показателях удовлетворённости после коррекции (например, рост балла AOFAS и снижение боли по ВАШ), однако выбор методики зависит от стадии и целей — «без универсальной операции для всех».

Какие противопоказания и риски есть у основных методов лечения артроза стопы?

Решения индивидуальны: учитывают сопутствующие болезни и образ жизни. Для НПВП оценивают гастроинтестинальные и сердечно‑сосудистые риски, лекарственные взаимодействия и необходимость гастропротекции; местные формы обычно безопаснее при лёгкой боли. Внутрисуставные глюкокортикоиды могут давать кратковременное усиление боли и редкие инфекционные осложнения; при частых повторениях обсуждают риски для хряща и сухожилий — показания уточняются на очном приёме. Препараты гиалуроновой кислоты чаще вызывают локальные, обратимые реакции (ощущение тяжести, кратковременный отёк), эффект носит временный характер и зависит от сустава.

Хирургические вмешательства несут риски раневых и инфекционных осложнений, несращения/псевдоартроза при артродезе, неполной коррекции деформации, ограничения обуви и спортивной активности; особое внимание — курению, диабету и сосудистым нарушениям, повышающим риск осложнений. Абсолютные/относительные противопоказания к операции включают активную инфекцию, декомпенсированные соматические состояния и невозможность соблюдения послеоперационного режима; окончательный перечень определяет хирург на консультации. При выборе тактики ориентируются на баланс «обезболивание ↔ функция ↔ риски», с приоритетом максимально щадящих мер при приемлемом контроле симптомов.

Что можно сделать дома безопасно при обострении боли в стопе?

Снизьте нагрузку и дайте суставу «передышку». Выберите устойчивую обувь. На короткое время используйте холод через ткань. В острую фазу помогает разгрузка: уменьшить длительное стояние, сократить количество шагов, планировать короткие перерывы на отдых и мягкую «разминку» без боли; это уменьшает механическое раздражение сустава и околосуставных тканей. Поддержка свода стопы и фиксация пятки улучшают распределение давления: временно перейти на кроссовки/обувь с жёстким задником и невысоким устойчивым каблуком, при необходимости — вставки для разгрузки переднего отдела.

Что можно дома

- Дозируйте ходьбу: чередуйте 10–15 минут активности с коротким отдыхом, избегая «забегов» на фоне боли.

- Кратко прикладывайте холод через ткань в зоне максимальной боли, контролируя чувствительность кожи.

- Временная смена обуви на более устойчивую с амортизирующей подошвой; при возможности — поддерживающие стельки.

Практическая цель домашнего режима — уменьшить пиковые нагрузки на сустав и фасции стопы, сохранив мягкую подвижность без провокации боли.

Чего делать не стоит при подозрении на артроз стопы, чтобы не ухудшить состояние?

Избегайте «через боль». Не разогревайте агрессивно. Не экспериментируйте с жёсткими стретчинг‑техниками. В период обострения не рекомендуются длительные марш-броски, бег и прыжки, а также обувь на высоких и узких каблуках — это усиливает давление на суставные поверхности и передний отдел стопы. Не стоит начинать силовые и упорные упражнения без адаптации ЛФК и контроля боли; чрезмерный стретчинг плюснефалангового сустава может усилить воспаление капсулы и фасций.

Чего не делать

- Не ходить «на упрямстве», увеличивая дистанции при растущей боли; не игнорировать отёк и покраснение.

- Не использовать тесную/жёсткую обувь и очень высокие каблуки; избегать изношенной подошвы без амортизации.

- Не назначать себе интенсивные «прогревы» и массаж глубоких триггеров в зоне острого воспаления.

- Не откладывать очную оценку при повторяющихся обострениях или деформации пальца.

Правило безопасности: в обострении приоритет — снижение раздражения тканей и щадящая подвижность, а не наращивание объёма тренировки любой ценой.

Ношение стелек, обувь и ортезы: как правильно подобрать и когда это действительно помогает?

Опора свода и контроль пятки — базис. Индивидуально подобранные стельки поддерживают продольный и поперечный своды, перераспределяют нагрузку с болезненных зон переднего отдела и уменьшают пиковые давления при перекате стопы; это особенно полезно при плоско‑ и плосковальгусной стопе, hallux valgus/hallux rigidus. Обувь должна быть достаточно широкой в носке, с плотной фиксацией пятки и умеренной амортизацией подошвы; устойчивый невысокий каблук помогает равномерно распределять нагрузку при ходьбе.

Как выбрать и носить

- Стельки: метатарзальная поддержка и пяточный амортизатор — по показаниям; решает специалист после осмотра и тестовой ходьбы.

- Обувь: жёсткий задник, достаточная ширина носка, амортизирующая подошва; периодическая замена изношенных пар.

- Ортезы и фиксаторы: при нестабильности или боли — временная поддержка для снижения «провалов» и защиты тканей при активности.

По данным ортопедической литературы и практических обзоров, ежедневное использование корректной обуви и стелек даёт клинический эффект у значимой доли пациентов за счёт коррекции биомеханики шага, без медикаментов.

Физиотерапия и ЛФК при артрозе стопы: как начать и на что рассчитывать?

Двигаться — да, перегружать — нет. Начинать лучше с щадящих упражнений. ЛФК (лечебная физкультура) — базовый компонент ведения остеоартрита: регулярные низкоударные движения уменьшают боль, улучшают функцию и походку, особенно в сочетании с контролем массы тела и корректной обувью. Физиотерапия подбирается индивидуально: при признаках воспаления предпочтительны охлаждающие методики; при хронической боли возможны тепловые и иные физические факторы с учётом противопоказаний и сопутствующих болезней. Оценивать эффект стоит по самочувствию, объёму движений и переносимости бытовой активности; наращивать нагрузку допустимо постепенно, без «рывков» и боли.

Как безопасно стартовать ЛФК

- Правило безболевой дуги: движения плавные, с малой амплитудой и постепенным увеличением, без «прострелов».

- Чередуйте короткие блоки упражнений с отдыхом; при усилении отёка или боли — упростить программу.

- Фокус на стопе и голеностопе: катание валиком/бутылкой, мобилизация пальцев, изометрия коротких мышц стопы, мягкая растяжка икроножных.

В российских материалах подчёркнуто: ЛФК рекомендована «с первых шагов» при отсутствии противопоказаний; выбор физиотерапии — строго индивидуально с учётом мультиморбидности.

Когда срочно вызывать 103/112 при боли или травме стопы?

Если есть риск перелома или инфекции — не тянуть. Срочный вызов оправдан при резкой боли после травмы с невозможностью опоры, явной деформации пальца/стопы, подозрении на открытый перелом (рана с видимыми фрагментами кости) или неконтролируемом кровотечении — звоните 103/112. Повод для экстренности также дают стремительно нарастающий отёк и покраснение с жаром в суставе и лихорадкой, потеря чувствительности или выраженное онемение, а также внезапное нарушение движений после «щелчка» — до осмотра конечность лучше не нагружать.

Что делать до приезда

- Иммобилизация в удобном положении подручными средствами; не выправлять деформацию самостоятельно.

- Холод через ткань на область травмы, контроль кровотечения чистой повязкой, без нагрева и агрессивного массажа.

При закрытой травме без выраженной деформации и с возможностью щадящей ходьбы допустимо доехать в травмпункт, но при сомнении — предпочтителен вызов 103/112.

Стоимость/время/ресурсы: на что ориентироваться при обследовании и лечении в Москве?

Комбинация осмотра, визуализации и немедикаментозных мер — обычный маршрут. Ориентир по ресурсам: очная консультация профильного специалиста (подолог/подиатр/ортопед), базовая визуализация (рентген) при необходимости, далее — подбор ЛФК, обуви и стелек; по показаниям — локальные процедуры и инъекционные методы. Для планирования времени учитывают запись на приём и физиопроцедуры; на старте часто достаточно первичного визита и базовых рекомендаций с последующим контролем динамики и корректировкой нагрузки. При деформациях и стойкой боли обсуждают дообследование (КТ/МРТ) и консультацию хирурга стопы — как второй этап маршрута.

Куда записаться

- Первичный выбор — профильный осмотр и тактика ведения: ортопед.

- По показаниям — ЛФК и физиотерапия в составе комплексного плана; сроки и объёмы согласуют очно.

Рациональный подход — «минимум достаточных действий»: начать с клинической оценки и рентгена, затем адресно подключать процедуры и физическую реабилитацию по отклику и целям пациента.

Взгляд с другой стороны: как сопутствующие болезни (ожирение, СД, подагра) влияют на тактику?

Они меняют цели и приоритеты лечения. Ожирение усиливает осевые нагрузки на суставы стопы и ускоряет износ хряща, поэтому в план включают контроль массы тела и щадящую ЛФК с упором на низкоударные нагрузки и обувь, перераспределяющую давление. При сахарном диабете учитывают риски нейропатии и нейроостеоартропатии (стопа Шарко): требуется более строгая разгрузка при обострениях, ранняя коррекция обуви/ортезирование и бдительность к признакам инфекции и отёка. При подагре важно разграничить приступ и артроз: тактика включает купирование воспаления и долгосрочный контроль мочевой кислоты, иначе боль в первом плюснефаланговом суставе будет рецидивировать вне зависимости от ортопедических мер.

У пациентов с СД2 подагра встречается чаще, а сочетание гиперурикемии, ожирения и остеоартрита усугубляет симптомы стопы — это требует междисциплинарного плана с участием ревматолога и эндокринолога.

Как менялись рекомендации по лечению артроза стопы за последние 10-15 лет?

Смещение акцента — с «таблеток» к модификации образа жизни и реабилитации. Современные алгоритмы рекомендуют раннее подключение упражнений, коррекцию массы тела, стелек/обуви и адресное использование противоболевых средств с учётом коморбидностей; инъекционные методики применяют избирательно. В хирургии большого пальца ушли от «универсальной» операции: на ранних стадиях шире используются хейлэктомия и остеотомии, на поздних — предсказуемый артродез, тогда как эндопротезирование I плюснефалангового сустава остаётся опцией с неоднозначными отдалёнными результатами и большей частотой ревизий.

От тактики «всем НПВП» к персонализированным планам: приоритет — ЛФК и биомеханическая коррекция; фармакотерапия и инъекции — по показаниям, с учётом профиля риска, а операция — как этап для резистентных случаев.

Мини-кейсы: типичные ситуации из практики и какие решения помогли?

1) Hallux rigidus у активного пациента 45 лет. Жалобы на боль и «заклинивание» при перекате. Решение: стельки с метатарзальной поддержкой, жёсткая пятка обуви, программа ЛФК для коротких мышц стопы; при недостаточном эффекте — хейлэктомия/остеотомия по показаниям, что позволяет сохранить движение и снизить боль на ранних стадиях. 2) Hallux rigidus стадия 3–4 у 65-летней. Выраженная боль, ограничение движений. Решение: артродез I плюснефалангового сустава с последующей разгрузкой; ожидаемо даёт стойкое обезболивание и удовлетворённость при утрате подвижности сустава.

3) Боль у основания большого пальца на фоне подагры и СД2. Частые «ночные» приступы, отёк и покраснение. Решение: ревматологический маршрут с контролем мочевой кислоты и метаболических факторов; ортопедическая коррекция обуви/стелек снижает механическую боль, но без контроля подагры симптомы будут возвращаться. 4) Ожирение и плосковальгусная стопа с болью при ходьбе. Решение: снижение нагрузки с пошаговым ЛФК, поддерживающие стельки и широкая обувь; фокус на уменьшение осевой перегрузки, что снижает боль и улучшает переносимость активности.

Паттерн успешных решений один: точная верификация доминирующего механизма боли (воспаление, перегрузка, деформация) и адресная коррекция — от стелек и ЛФК до артродеза по стадии.

FAQ: самые частые вопросы пациентов об артрозе суставов стопы

1) Можно ли обойтись без операции? Да, в большинстве случаев стартуют с немедикаментозных мер: ЛФК, коррекции обуви/стелек, контроля массы тела, а обезболивание подбирают адресно с учётом сопутствующих болезней; операцию рассматривают при стойкой боли и деформации после неэффективности консервативной тактики.

2) Какие упражнения полезны при боли в плюснефаланговом суставе? Щадящие: мобилизация пальцев без «прострелов», изометрия коротких мышц стопы, мягкая растяжка икроножных, катание валиком/бутылкой; прогресс — постепенно, ориентируясь на безболевую дугу движения.

3) Помогут ли стельки и правильная обувь? Поддержка сводов и фиксация пятки перераспределяют давление, снижают пиковые нагрузки при перекате, что особенно актуально при плоско‑ и плосковальгусной стопе и боли у основания большого пальца.

4) Когда нужен срочный вызов 103/112? После травмы с невозможностью опоры, видимой деформации, раной с подозрением на открытый перелом или неконтролируемым кровотечением; также при быстро растущем отёке и жаре в суставе с лихорадкой, потере чувствительности — до осмотра конечность не нагружать.

5) Делают ли при артрозе «уколы в сустав»? По показаниям и краткосрочно: локальные инъекции применяют выборочно для контроля боли/синовита, решение принимает врач с учётом профиля рисков и ожидаемой пользы на фоне базовой реабилитации.

Как записаться в клинику «Подология» (Москва)?

Удобно начать с профильного приёма у специалиста по стопе. Запись доступна через единый колл‑центр и форму обратной связи на странице контактов; клиника работает ежедневно с 10:00 до 21:00, доступна запись и через мессенджеры.

Маршрут записи

- Шаг 1: выберите профиль приёма (первичный осмотр, контроль, вопрос по стелькам/ортезам) на странице контактов; при первичном обращении чаще выбирают ортопеда/подиатра.

- Шаг 2: отправьте заявку онлайн или позвоните в колл‑центр для подбора времени; подтвердите удобный филиал и способ связи.

Для вопросов по тактике ведения и подбору реабилитации можно записаться на консультацию к профильному врачу: ортопед — для планирования обследования и лечения артроза стопы.

При записи подготовьте список жалоб и имеющиеся снимки/заключения — это ускорит формирование персонального плана на первом визите.

Артроз стопы — это про баланс нагрузки и ресурсов сустава: точная диагностика, корректная обувь/стельки, ЛФК и взвешенное обезболивание помогают контролировать боль и сохранять подвижность, а операции рассматриваются при стойкой симптоматике и деформации. До визита полезно вести краткий дневник болей и ограничений, подготовить прошлые снимки, список сопутствующих заболеваний и препаратов — это ускорит формирование плана. Оптимально обратиться очно к ортопеду или подиатру; при признаках системного воспаления — к ревматологу, при выраженной деформации — к хирургу стопы. Телемедицина даёт общие ориентиры, но окончательные решения принимаются только на очной консультации после осмотра и анализа изображений.

Записаться на первичную консультацию к профильному специалисту можно онлайн: выберите раздел ортопед и удобное время визита. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.